観光行動が従来の周遊型・視察型観光から滞在型・参加型観光など多様化してきている中で、高齢者も新しい観光行動に対して高い関心を持っている。関心の内容は男女・年齢によって異なるものの、観光先における地域住民との交流や、「クルーズトレイン」に代表される豪華な観光、「環境保全活動への参加」、「祭りやイベントの開催支援」など社会参加・地域貢献に関わる観光への関心度が高い。また、スマホによる情報収集スキルが高い高齢者と、そうでない高齢者とで観光行動への関心度が異なることが分かった。

NRI社会情報システムは、2023年1月、シルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳代から80歳代の高齢者545名を対象にした郵送調査を行い、国内観光旅行の意向や観光旅行のスタイルについての考察を行った。 その結果は、これまで、シルニアスコラム「シニア世代の国内観光旅行ニーズ(1)~(3)」として示してきたが、本稿では新しい観光行動に関するニーズ等を明らかにする。

調査概要 >>

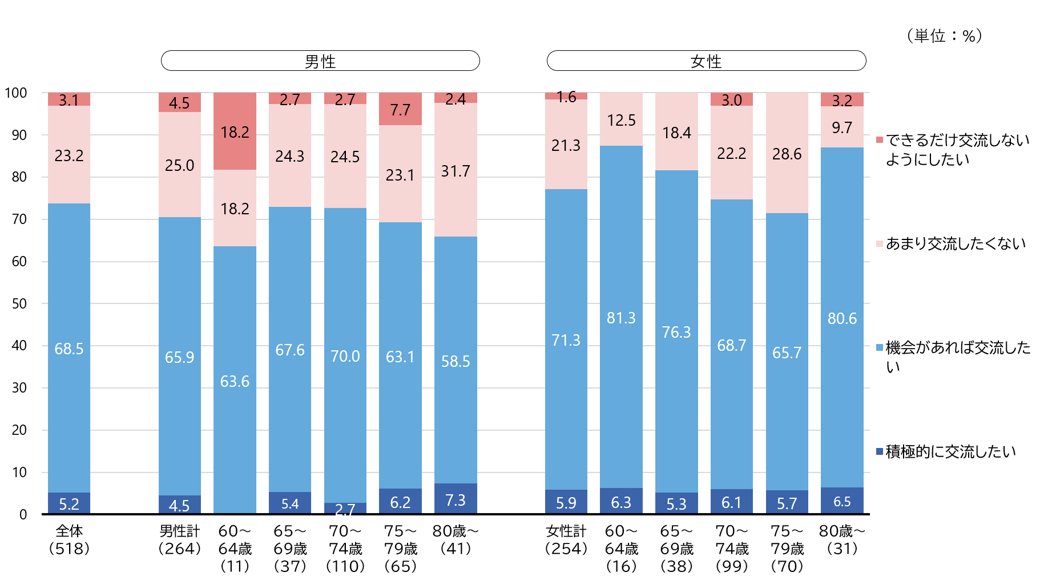

図1は、国内観光旅行の際に観光先で地域住民と交流を図りたいかを尋ねた結果である。「積極的に交流したい」が5.2%、「機会があれば交流したい」が68.5%であり、合わせて73.7%が地域住民との交流に関心を有している。

男女間で比較すると、各年齢層とも男性より女性の方が地域住民との交流に対する関心が強い傾向が見られる。また、男性については60歳台前半で一時的に交流に対する関心が下がっており、定年年齢との関係性が推察される興味深い結果となっている。

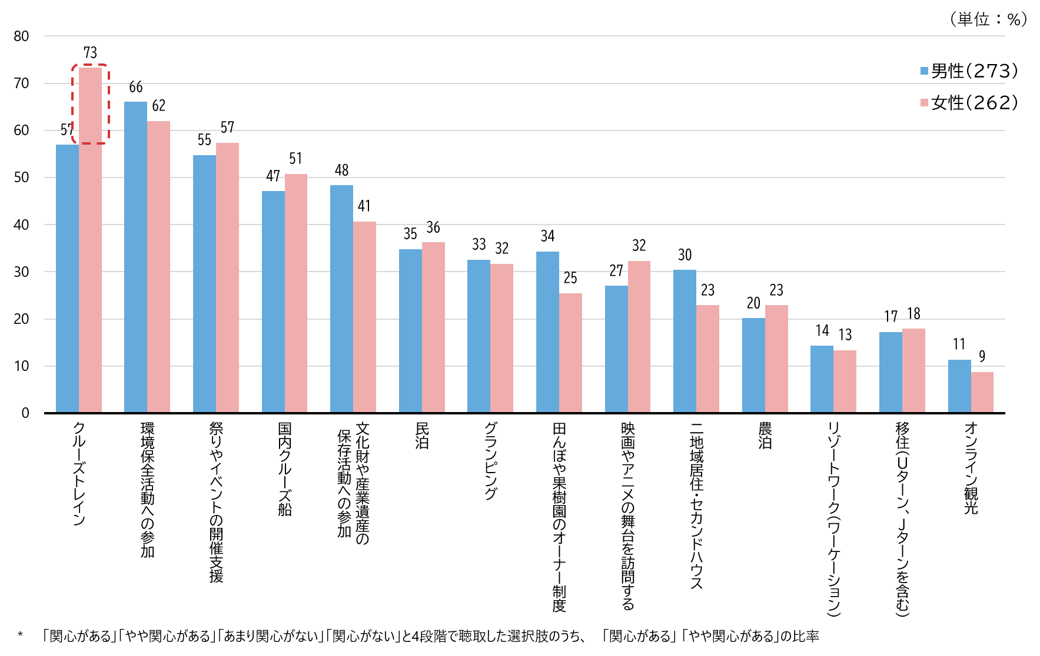

「新しい国内観光旅行スタイルに対する関心」(図2)においては、男女合算ではJR九州が運行する「ななつ星in九州」やJR東日本が運行する「TRAIN SUITE

四季島」などに代表される「クルーズトレイン」への関心が非常に高いほか、「環境保全活動への参加」、「祭りやイベントの開催支援」「クルーズ船」「文化財や産業遺産の保全活動への参加」などへの関心度が高いことがわかる。

男女別にみると、女性の「クルーズトレイン」への関心が男性を大きく上回っているほか、「祭りやイベントの開催支援」、「クルーズ船」、「映画やアニメの舞台を訪問する」などにおいても女性の回答が男性を上回っている。一方、「環境保全活動への参加」、「文化財や産業遺産の保全活動への参加」、「田んぼや果樹園のオーナー制度」、「二地域居住・セカンドハウス」などにおいて男性の回答が女性を上回っている。女性は豪華な観光や文化に関わる観光に、男性は地球環境や産業活動に関わる観光に関心を有していることが伺える。

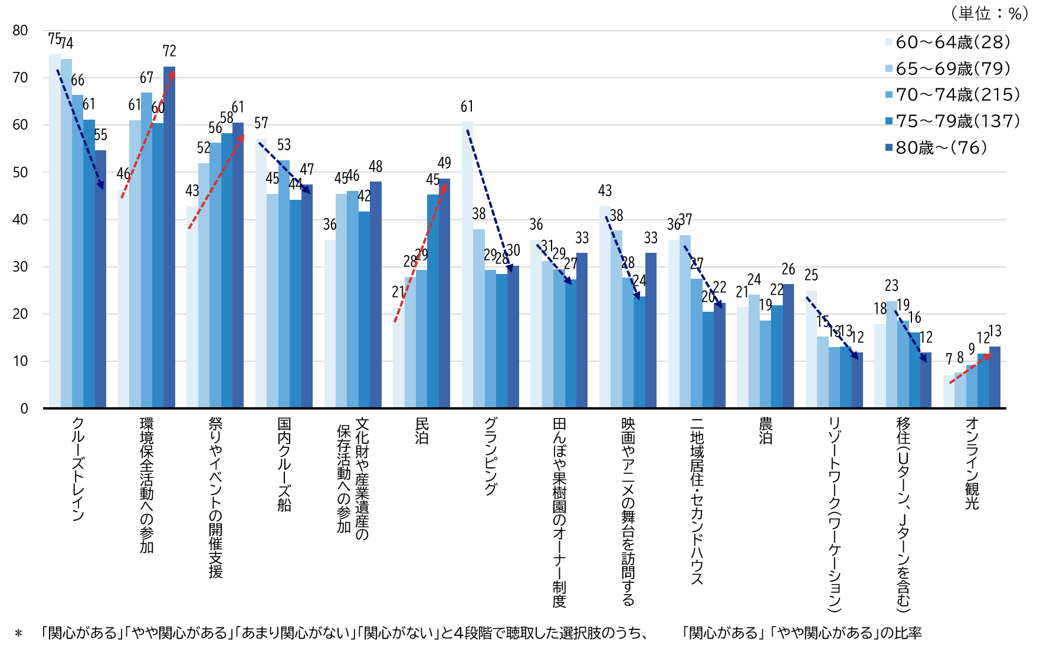

高齢者の新しい国内観光旅行に対する関心を年齢別に見たものが図3である。

「クルーズトレイン」、「クルーズ船」などの移動を伴う観光、「グランピング」といったアウトドアの観光については、60~64歳では関心が高いものの、年齢が上昇するにつれ関心が低下していく傾向が見られる。一方、「環境保全活動への参加」、「祭りやイベントの開催支援」、「民泊」は年齢が高いほど関心が高くなっている。全体として、移動を伴う観光やアウトドアの観光については年齢が若いほど関心度が高く、年齢が上昇すると社会参加や地域貢献などに関連した観光への関心度が高くなる傾向がある。

ここで、「2025大阪・関西万博」についての調査結果を例に、スマホ活用スキルと世の中の動きに対する情報感度との相関について紹介したい。

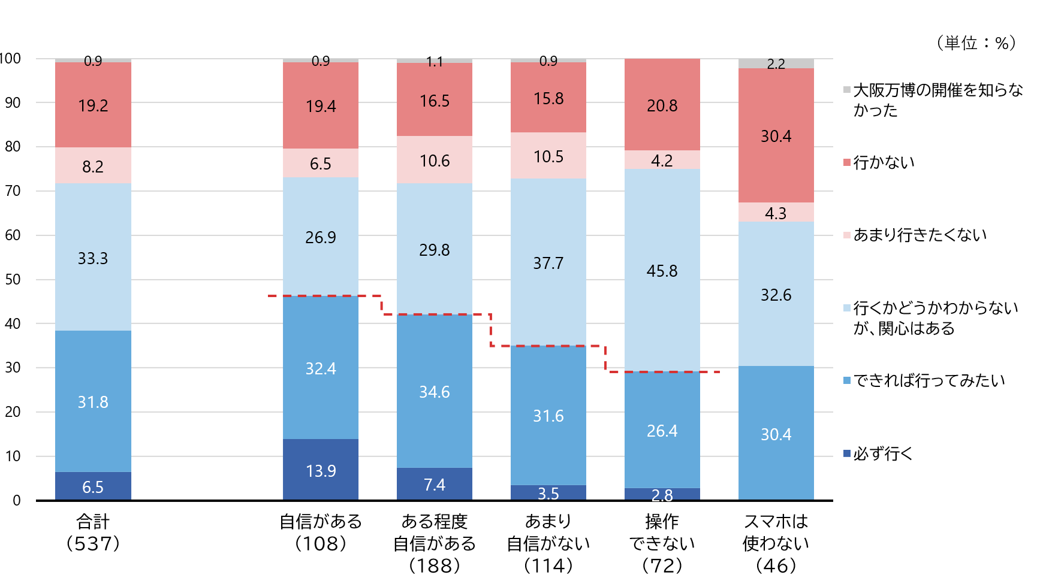

図4では、「2025大阪・関西万博」への関心が、スマホの活用スキルによってどのような影響を受けているかについて整理した(図4)。なお、ここでいうスマホの活用スキルとは、「スマホを利用してインターネットで欲しい情報を入手することができるか」の質問に対する、「自信あり」、「ある程度自信あり」、「あまり自信がない」、「操作できない」、「スマホは使わない」の5つの回答結果に基づく「情報収集スキル」のことである(シルニアスコラム「シニア世代のスマホ利用リテラシー(1)」参照)。

回答した高齢者のうち、「2025大阪・関西万博」に「必ず行く」と回答した割合は6.5%、「できれば行ってみたい」が31.8%であり、合わせて4割弱の高齢者が訪問意向を示している。「行くかどうかわからないが関心はある」(33.3%)を含めると、実に7割が関心を有していることがわかる。

一方、スマホの活用スキル別にみていくと、スマホを活用した情報入手に「自信がある」と回答した者では46.3%が万博への訪問意向を有している一方で、「あまり自信がない」者では35.1%、「操作できない」者では29.2%、「スマホは使わない」者では30.4%が万博への訪問意向を示しており、スマホ利用スキルが低い者ほど、「2025大阪・関西万博」への訪問意向は低くなっていく傾向がある。

「2025大阪・関西万博」への高齢者の来訪を増やすためには、インターネットを利用した情報発信だけでなく、様々な方法で情報発信・動機付けを行う必要があることを改めて確認させられる結果となった。

今回の調査データは、高齢者の旅行に対する価値観が、もはや画一的なイメージでは捉えきれないほど多様化している現実を示している。その潮流は、非日常の贅沢を求める「ご褒美」としての旅と、地域社会への「貢献」や「共生」に価値を見出す「意味」を求める旅へと、大きく二極化しているのである。

この変化は、単なる好みの違いではない。それは、高齢期という人生のステージにおいて「何に喜びを見出し、どう社会と関わっていくか」という、より根源的な価値観の表れと捉えることができる。社会との新たな接点や自己実現の形を、旅という行動を通じて模索する姿がそこにはある。

特に、後期高齢者層にみられた「共生」や「貢献」への関心の高まりは、これからの超高齢社会にとって重要な示唆を与えてくれる。高齢者を単なる「消費者」としてではなく、豊かな経験を持つ「社会の能動的な担い手」として捉え直すこと。旅行という非日常の行動の中に、実はこれからの社会の豊かさを創造するヒントが隠されているのかもしれない。

シニア世代の

実態調査なら