シニア世代のスマホ普及率は急速に高まってきている。過去のシルニアスコラムでは、スマホを利用して情報収集や予約手続ができる者は60歳以上の高齢者の約半数に留まっていること(スマホ世代のスマホ利用リテラシー(1))、女性・単身高齢者のスマホ利用スキル向上が課題であること(スマホ世代のスマホ利用リテラシー(2))をお伝えした。続く今回のコラムでは、スマホ利用スキルと、同一の調査で聴取した生活行動や生活満足度などとの関係の分析を試みた。その結果、スマホ利用に自信をもつ高齢者は相対的に旅行への関心度が高く、趣味活動へも熱心で、生活満足度が高いことが明らかになった。

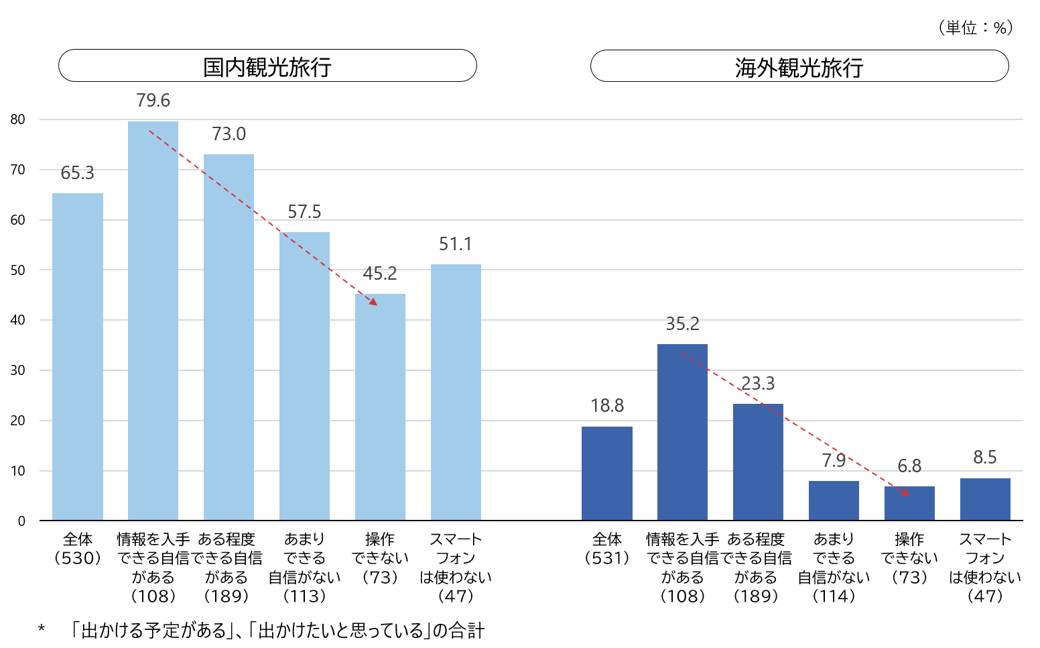

NRI社会情報システムは2023年1月にシルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳代から80歳代の高齢者545名を対象として行った郵送調査をもとに、シニア世代のスマホ利用スキルの自信毎の旅行参加意向の分析を行った(図1)。 回答した高齢者全体では、65.3%が国内観光旅行に「出かける予定がある」もしくは「出かけたいと思っている」と回答しており、シニア世代の国内観光旅行への関心度の高さが伺える。また、海外観光旅行についても、18.8%が「出かける予定がある」もしくは「出かけたいと思っている」と回答している。 これをさらに、スマホを利用して「情報を入手できる自信がある」と回答した者についてみると、国内観光旅行に「出かける予定がある」もしくは「出かけたいと思っている」と回答した者は79.6%に及んでいる。この割合は、スマホ利用スキルの自信が低下するとともに低くなり、「ある程度できる自信がある」者では73.0%、「あまりできる自信がない」者では57.5%、「操作できない」者では45.2%となる。 海外観光旅行についても同様の傾向がみられ、「情報を入手できる自信がある」者では35.2%であるのに対して、「ある程度できる自信がある」者では23.3%、「あまりできる自信がない」者では7.9%、「操作できない」者では6.8%となり、スマホ利用スキルの自信が低下するとともに海外観光旅行への参加意向も低下している。

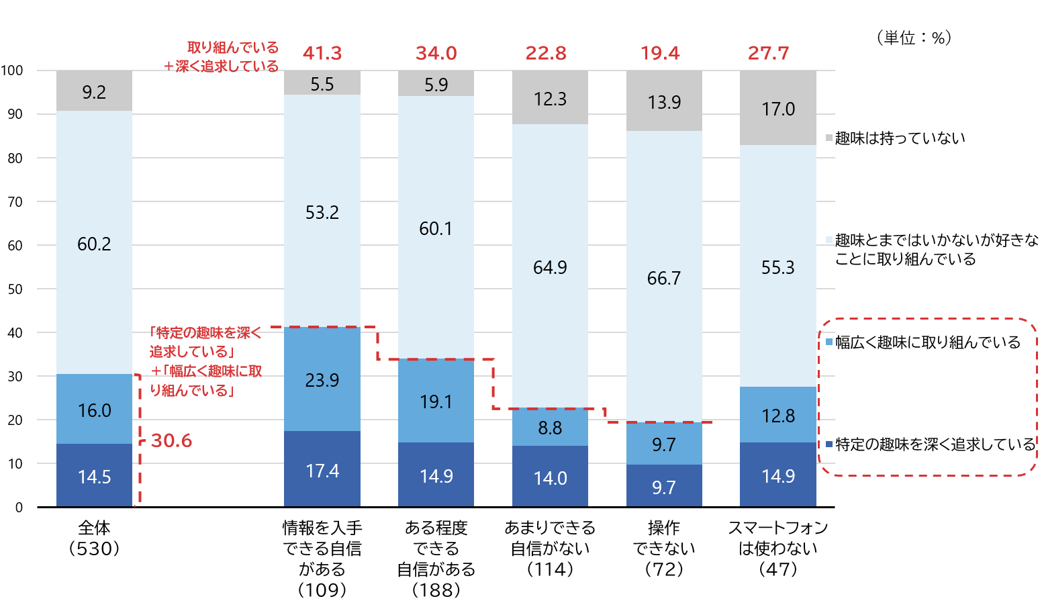

続いて、シニア世代のスマホ利用スキルの自信別に趣味活動との関係を示したものが図2である。 回答した高齢者全体では、「特定の趣味を深く追求している」との回答が14.5%、「幅広く趣味に取り組んでいる」との回答が16.0%となっており、合わせて30.6%の者が趣味活動に勤しんでいることが伺える。「趣味とまではいかないが好きなことに取り組んでいる」(60.2%)を合わせると、約9割の高齢者が趣味もしくはそれに準じた活動を行っている。 「特定の趣味を深く追求している」と「幅広く趣味に取り組んでいる」を合算した回答比率をスマホ利用の自信別にみると、スマホを利用して「情報を入手できる自信がある」者では合わせて41.3%である。この割合は、スマホ利用への自信が低下するとともに低くなり、「ある程度できる自信がある」者では34.0%、「あまりできる自信がない」者では22.8%、「操作できない」者では19.4%となる。スマホの利用への自信と趣味活動への熱心さは、何らかの形で関係していることが伺える。

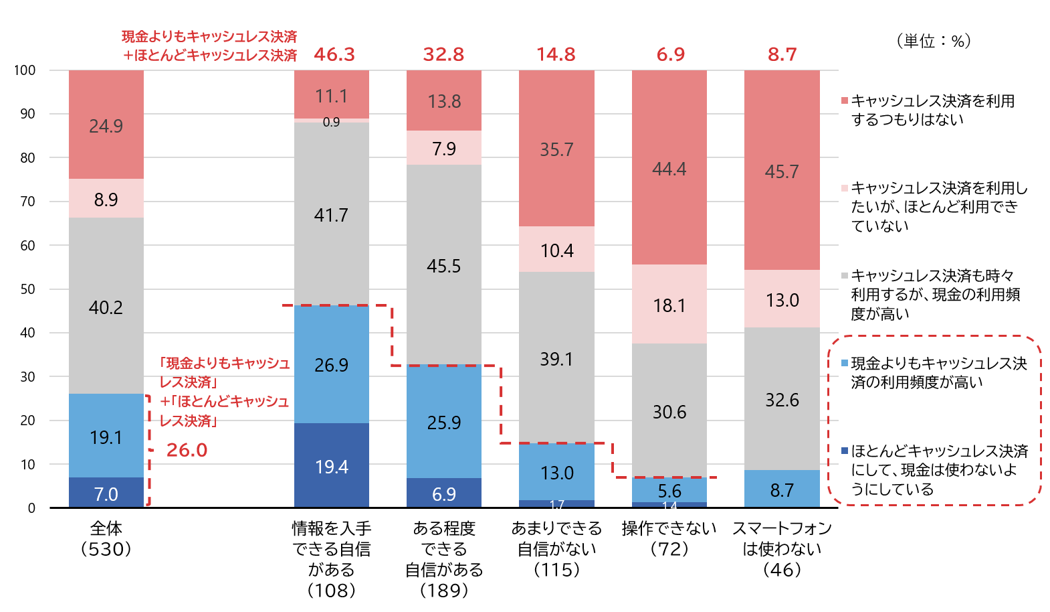

スマホ利用スキルの自信別にキャッシュレス決済(スマホを使った決済以外のクレジットカード決済等を含む)利用状況の関係を示したものが図3である。 回答した高齢者全体では、「ほとんどをキャッシュレスで決済している」が7.0%、「現金よりキャッシュレス決済の利用頻度が高い」が19.1%であり、合わせて26.0%はキャッシュレス決済を中心にした生活を行っていることが伺える。「キャッシュレス決済も時々利用する」(40.2%)、「キャッシュレス決済はほとんど利用できていない」(8.9%)、「キャッシュレス決済を利用するつもりはない」(24.9%)など、まだキャッシュレス決済を常用していない高齢者が多い。 「ほとんどをキャッシュレスで決済している」と「現金よりキャッシュレスの利用頻度が高い」の合算をスマホ利用スキルの自信別にみると、スマホを利用して「情報を入手できる自信がある」者では合わせて46.3%と半数近くとなっている。この割合は、スマホ利用への自信が低下するとともに低くなり、「ある程度できる自信がある」者では32.8%、「あまりできる自信がない」者では14.8%、「操作できない」者では6.9%となっている。スマホの利用スキルの自信とキャッシュレス決済の利用には強い関連があることが伺える。

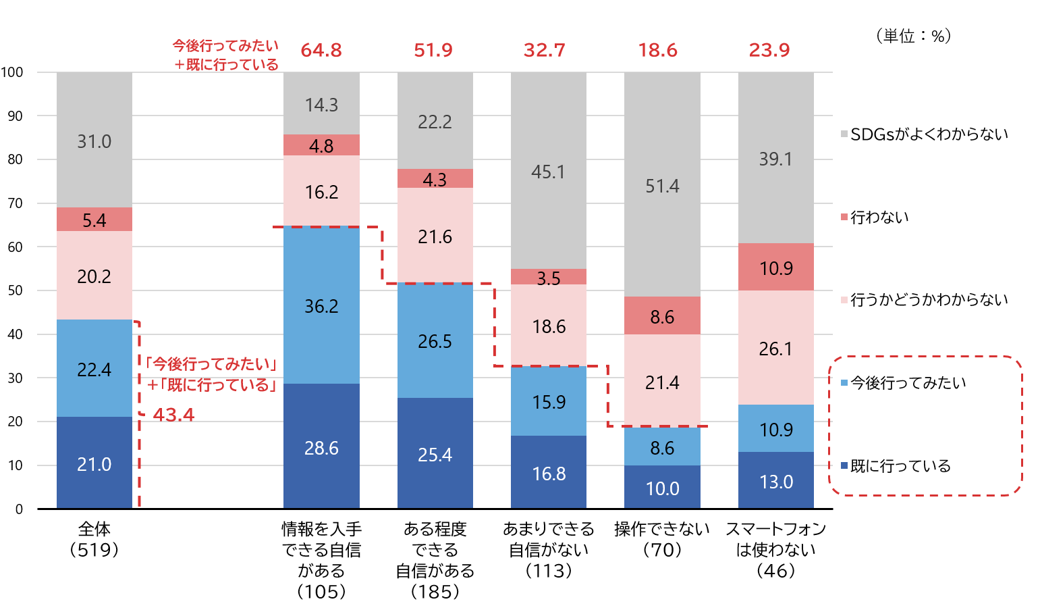

本調査の調査項目のひとつとして、SDGsの活動に対する関心を聞いている。この設問と、スマホ利用スキルの自信別の関係を示したものが図4である。 全体では、「SDGs活動を既に行っている」が21.0%、「今後行ってみたい」が22.4%であり、合わせて40%以上がSDGs活動に強い関心を有していることが伺える。一方、「行うかどうかわからない」が20.2%、「行わない」は5.4%であり、全体の25%以上はSDGsへの関心が希薄である。また、「SDGsがよくわからない」者も31.0%に及んでいる。 SDGs活動への参加状況をスマホ利用スキルの自信別にみると、スマホを利用して「情報を入手できる自信がある」者では、「既に行っている」が28.6%、「今後行ってみたい」が36.2%である。「既に行っている」と「今後行ってみたい」の合算である64.8%がSDGs活動に強い関心を有していることがわかる。この割合は、スマホ利用スキルの自信が低下するとともに低くなり、「ある程度できる自信がある」者では51.9%、「あまりできる自信がない」者では同じく合計が32.7%、「操作できない」者では18.6%と割合が急激に減少していく。 一方、「SDGsがよくわからない」の回答比率は、「情報を入手できる自信がある」者では14.3%と少ないが、スマホ利用スキルの自信が低下するとともに増加し、「ある程度できる自信がある」者では22.2%、「あまりできる自信がない」者では同じく合計が45.1%、「操作できない」者では51.4%に達する。 SDGs活動のような、従来にない価値観が求められる活動への関心は、スマホによる情報収集スキルとの相関が極めて高いことが伺える。

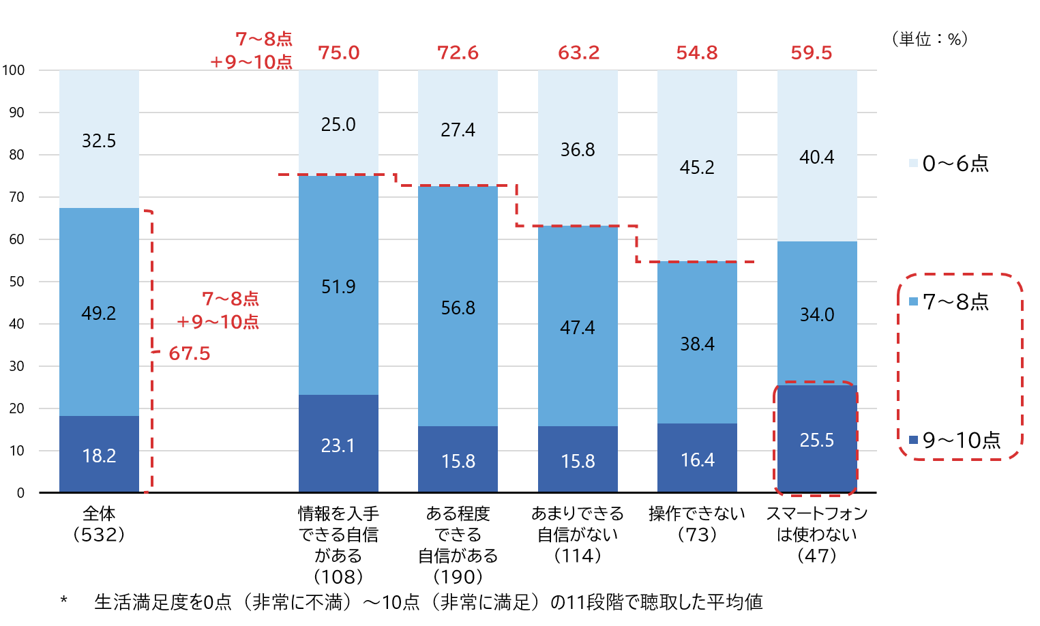

本調査において、生活満足度を「非常に不満(0点)」から「非常に満足(10点)」の11段階で聴取しており、この結果を「0~6点」「7~8点」「9~10」点の3区分に分類したものとスマホ利用スキルの自信別の関係を示したものが図5である。 全体では、「9~10点」と高い満足度を回答した割合は18.2%、「7~8点」と比較的高い満足度を回答した割合は49.2%、その合計は67.4%であった。これをスマホ利用スキルの自信別にみると、スマホを利用して「情報を入手できる自信がある」者では75.0%、「ある程度できる自信がある」者では72.6%、「あまり自信がない」者では63.2%、「操作できない」者では54.8%とスマホ利用の自信が低下するとともに割合が減少していく。 一方で、「スマートフォンは使わない」者を見ると、「9~10点」と高い満足度で回答した割合が25.5%と他と比較して最も高く、「スマホを持たなくても生活に支障がない」という、ある種の“割り切り”が感じられる結果となっている。 スマホの利用が生活満足度を直接高めているとは考えにくいが、すでに見てきたようにスマホ利用スキルが高い高齢者は、様々な活動に積極的に取り組んでいることから、その結果として満足度の向上に寄与していると考えられる。

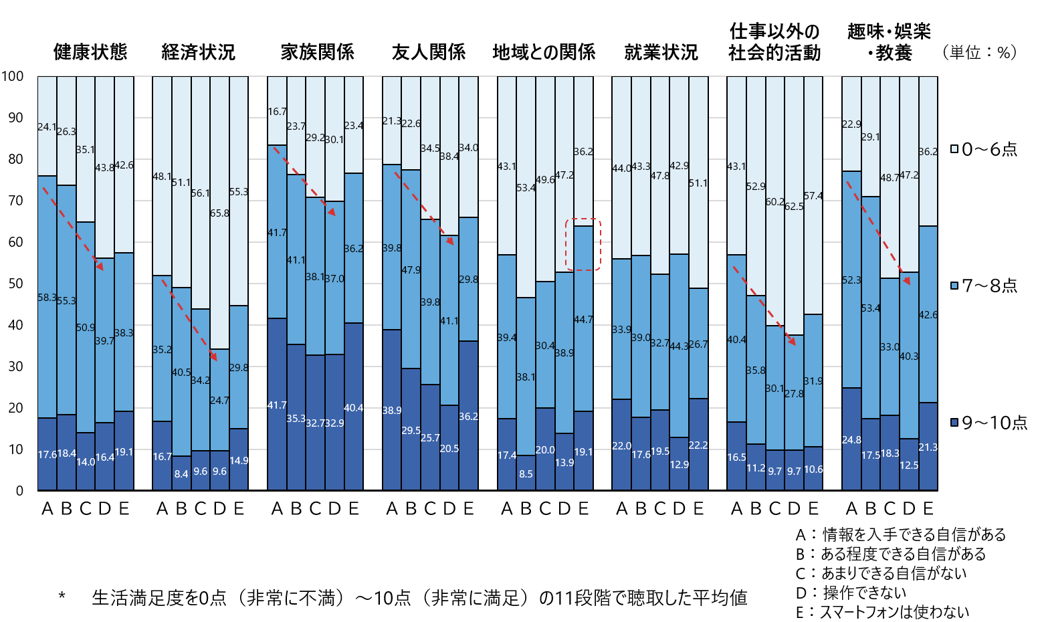

本調査では、前述した生活満足度だけでなく、健康状態、経済状況、家族関係、友人関係、地域との関係、就業状況、仕事以外の社会的活動、趣味・娯楽・教養、という8つの満足度についても、生活満足度同様0点~10点の11段階で聴取した。これを、生活満足度同様スコア別にそれぞれ3区分し、スマホ利用スキルの自信との関係をみたものが図6である。 健康状態、経済状況、家族関係、友人関係、仕事以外の社会的活動、趣味・娯楽・教養については、「スマホは使わない」層以外では、生活満足度と同様に程度の差はあれスマホ利用スキルの自信があるほど満足度が高い傾向にある。 一方、地域との関係においては、「スマホは使わない」層が最も満足度が高いことは注目に値する。「自信がある」および「スマホは使わない」以外の層においては他の満足度項目とは異なり、満足度が逆転していることから、地域との関係においては対面でのコミュニケーションなどスマホ利用以外の要因が満足度を高める上で重要であると思われる。

これまで見てきたように、国内・海外旅行への参加意向、趣味の保有状況、キャッシュレス決済の利用状況、SDGsへの取り組み状況、生活満足度およびその他の満足度について、一部を除いてスマホ利用スキルの自信(スマホは使わない、を除く)と相関があることがわかった。スマホ利用スキルとこれらの項目に直接の因果関係があるとは思えないが、スマホを使いこなすことにより情報収集やコミュニケーションが増加し、その結果自己実現や社会参画等の活動が活発になり、生活満足度を含む各種満足度の上昇に繋がっている、と解釈すべきであろう。

A1. はい、関係があります。スマホの利用に自信がある高齢者ほど、国内・海外旅行への参加意向が高い傾向にあります。例えば、スマホでの情報収集に「自信がある」と答えた人の約8割が国内旅行に、約35%が海外旅行に関心を示しています。

A2. その傾向が見られます。スマホ利用に自信がある人ほど趣味活動に熱心で、「特定の趣味を深く追求している」または「幅広く趣味に取り組んでいる」と答えた割合が、自信がない人に比べて2倍以上高くなっています。

A3. はい、強い関連があります。スマホ利用に「自信がある」人では約半数がキャッシュレス決済を積極的に利用していますが、自信が低下するにつれてその割合は顕著に低くなります。

A4. はい、その傾向があります。スマホ利用の自信が高いほど生活満足度も高いという相関が見られます。記事では、スマホを通じて様々な活動に積極的に取り組むことが、満足度の向上に寄与していると分析しています。

A5. はい、「地域との関係」に関する満足度については、スマホを「使わない」層が最も高いという結果でした。これは、地域付き合いではスマホ利用以外の対面コミュニケーションが重要であることを示唆しています。

シニア世代の

実態調査なら