新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことを受け、旅行業界は3年ぶりの活況を呈しており、連日主要駅や空港では混雑が見られる。当社が2023年1月に実施した高齢者への調査によれば、国内旅行に出かけたいという意向は65%に達している。但し、旅行のタイプ(スタイル)や宿泊先の選好においては男女の差が大きく、女性の高齢者は高級・非日常性、男性の高齢者は安価・現実的なものを志向することがわかった。また、コロナ禍以前と比較して、混雑・長時間移動・長期間を避け、少人数で近場へ短期間旅行する意向が男女ともに強くなっている。

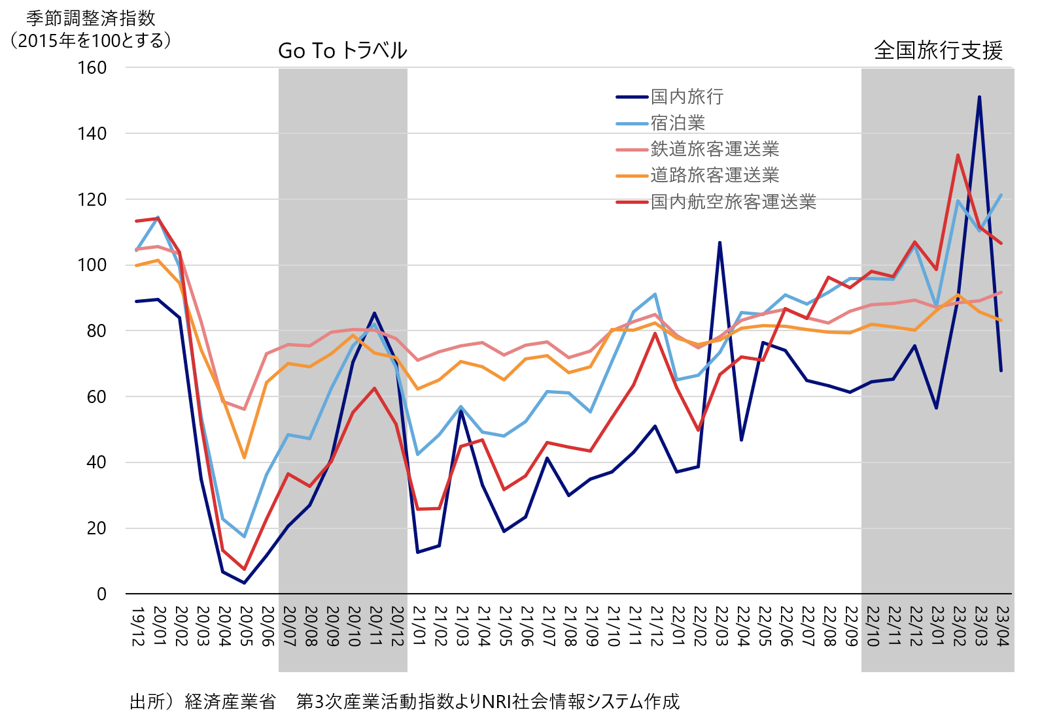

新型コロナウイルス感染症が国内で急速に拡大した2020年春以降、国民の外出控えの影響により旅行関係業界は大きな打撃を受けた。経済産業省が発表している第3次産業活動指数(図1)における国内旅行関連の数値を見ると、緊急事態宣言が発出された2020年5月を底としてGo To トラベル等の施策が行われた時期を除けば、2022年の第3四半期までは2015年のレベルを大きく下回っている。2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の位置づけは、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」へと移行したが、5類移行が2022年末時点で議論されていたこと、また、その前後から全国旅行支援施策が開始されたことも手伝って、2023年1月にはコロナ前の水準を回復し、その後はコロナ前を上回る活況を呈している。

NRI社会情報システムは、2023年1月、当社のシルニアスモニターを利用し、全国の60歳代から80歳代の高齢者545名を対象にした郵送調査にて、国内観光旅行の意向や旅行のスタイルについての考察を行った。

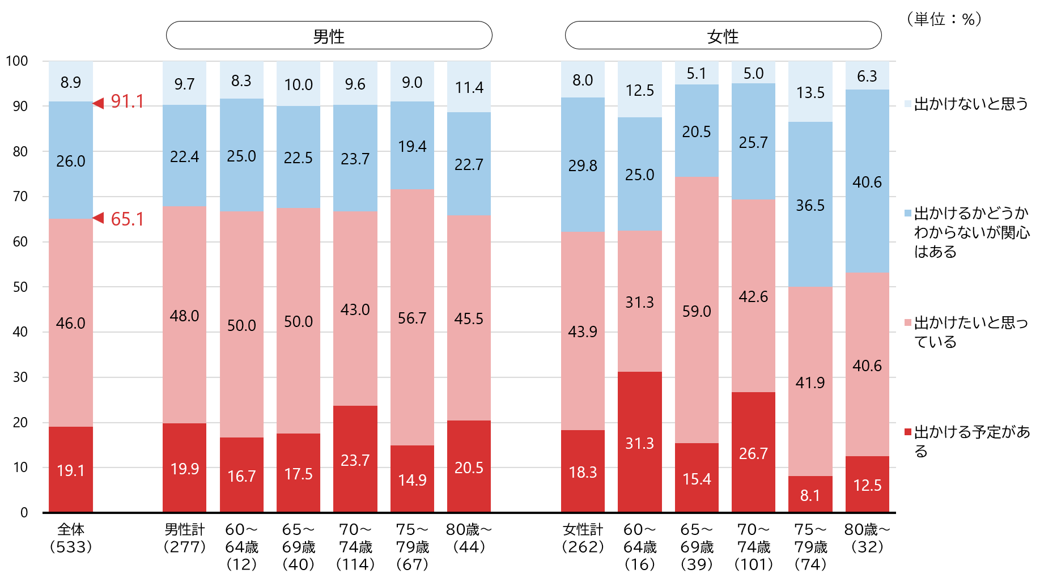

調査概要 本コラムを読む上での留意点図2で示した通り、高齢者全体の19.1%から「(国内観光旅行に)出かける予定がある」との回答を得た。また、「出かけたいと思っている」との回答まで含めると全体の過半数を上回る65.1%が国内旅行に出かける意向を示している。さらに、「関心がある」までを含めると91.1%に達する。この数字を見ても高齢者の国内旅行ニーズは新型コロナウイルス感染症の拡大前のレベルに回復したと言ってよいであろう。

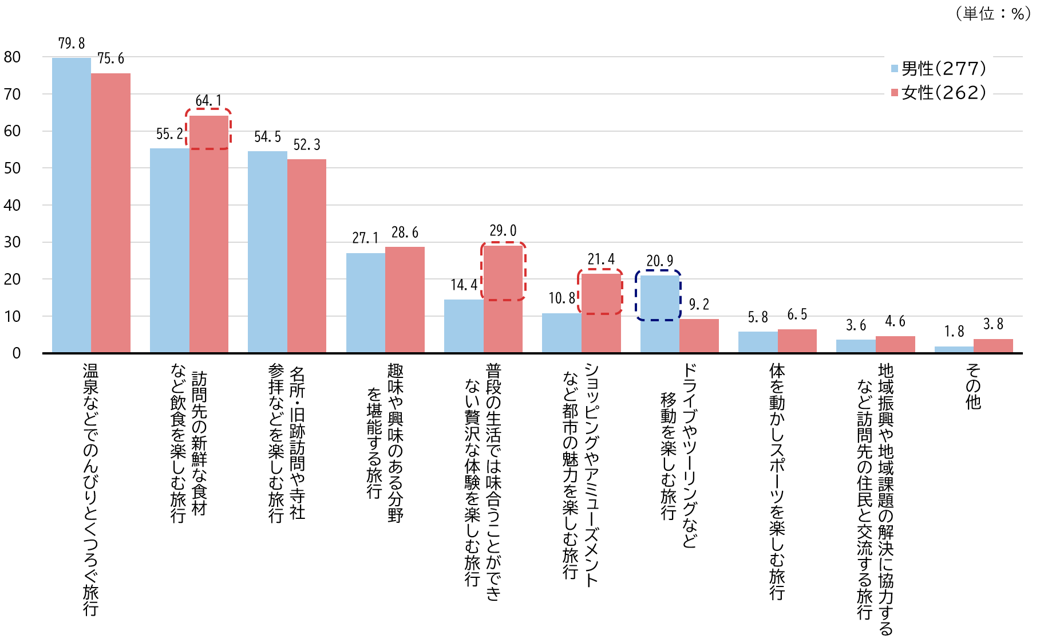

関心のある国内旅行のスタイル(図3)としては、男女共に「温泉などでのんびりとくつろぐ」がトップであり、8割近くを占めている。ところが、2位の「訪問先の新鮮な食材など飲食を楽しむ」については、男性が55.2%であるのに対し、女性が64.1%を示しており、10ポイント近く女性の方が高い。同様に、「普段の生活では味わうことができない贅沢な体験を楽しむ」については、男性14.4%に対し、女性29.0%、「ショッピングやアミューズメントなど都市の魅力を楽しむ」については、男性10.8%に対し、女性21.4%と、いずれもそれぞれ10ポイント程度の差がついている。この調査だけで新型コロナの5類移行との関係は断定できないが、女性高齢者は国内旅行にちょっと贅沢で非日常的な時間を過ごしたいと考える傾向が強いようだ。一方、「ドライブやツーリングなど移動を楽しむ」については男性20.9%に対し、女性9.2%にとどまる。「定年後に(車中泊しながら)日本中を旅行したい」と考える男性は意外と多いようだが、パートナーはそんな旅行を望んでいない。というような話を聞くことがある。この数字は、このことを裏付けているとも考えられる。

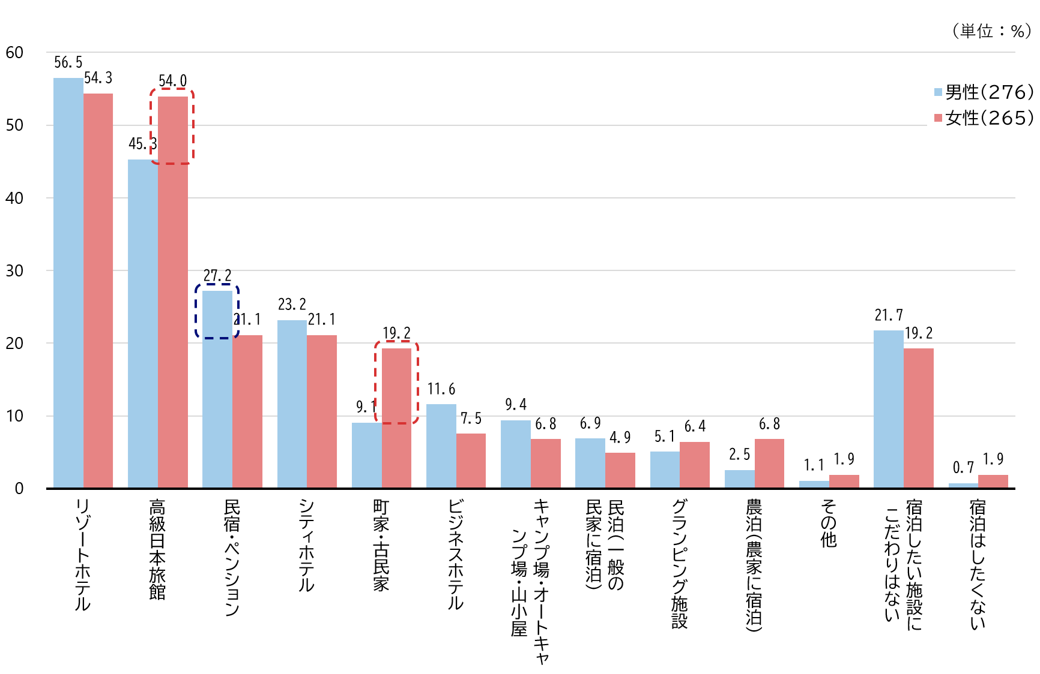

同様に、図4で示す通り国内観光旅行の際にどのような宿泊施設に泊まりたいか、を聞いた設問では、男女共に「リゾートホテル」が5割を超えており、トップである。さらに「高級日本旅館」、「民宿・ペンション」、「シティホテル」、「町家・古民家」と続くが、それらを個別に見ていくと、宿泊施設に関しても男女の差が顕著に出ていることがわかる。高級日本旅館では男性の利用意向は45.3%であるのに対し、女性は10ポイント近く高い54.0%であり、トップのリゾートホテル54.3%に肉薄している。同様に、「町家・古民家」においては男性が9.1%であるのに対し、女性では19.2%とやはり10ポイントほど高い。逆に、3位の民宿・ペンションでは、男性の方が明らかに高く、男性27.2%に対し、女性は21.1%である。ビジネスホテルやキャンプ場、民泊についてもわずかであるが男性の方が高い。関心のある国内旅行のタイプと同様、宿泊施設においても女性は「高級」、「非日常感」を求めているようだ。

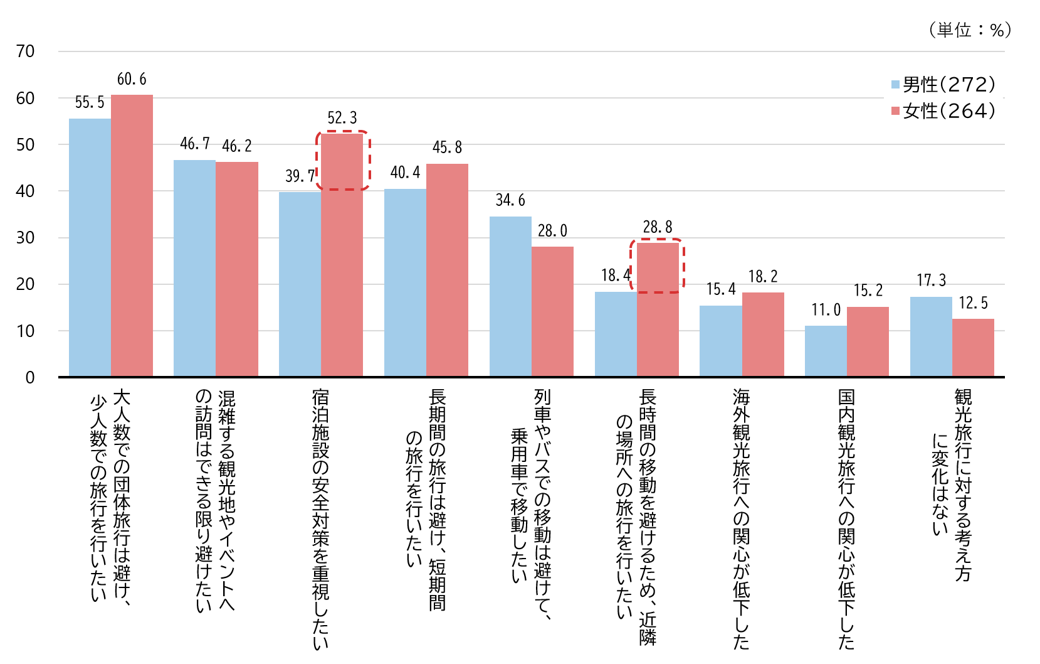

コロナ禍以前と比較した観光旅行に対する考え方では、「大人数での団体旅行は避け、少人数での旅行をしたい」が、男女いずれも過半数を超えトップである(図5)。続いて、「混雑する観光地やイベントへの訪問はできる限り避けたい」が男女とも5割弱となっている。一方で、3位の「宿泊施設の安全対策を重視したい」については、男性39.7%に対し、女性52.3%であり、女性の安全対策重視の意識が男性より大幅に強いことを示している。また、6位ではあるが、「長時間の移動を避けるため、近隣の場所へ旅行したい」については男性18.4%、女性28.8%と、こちらも女性の方が10ポイント程度高い。逆に、男性の方が明らかに高いのは5位の「列車やバスでの移動は避けて、乗用車で移動したい」であり、男性34.6%、女性28.0%である。ここでも、男性は車での移動意向が強いことがわかる。新型コロナの5類移行後、旅行への関心は高まっているものの、高齢者の旅行は少人数で近隣へ短期間、という傾向が続くものと思われる。

今回の調査から明らかになったのは、コロナ禍を経て高齢者の旅行ニーズが単に回復しただけでなく、その価値観が大きく、そして深く変容したという事実である。

女性が求める「高級感」や「非日常」は、単なる贅沢志向ではない。それは、心から安心できる環境で、食事や会話、空間そのものを五感で味わうという「体験価値」への強い欲求の表れである。一方、男性が好む「ドライブ」や「手軽な宿」は、自らの裁量で計画し移動する「自由」や、趣味に没頭するという「目的達成」のプロセスに重きを置く姿勢を映し出している。そして、両者に共通する「少人数・短期・近隣」という志向は、リスクを管理し、密度の高い時間を過ごしたいという、成熟した生活者ならではの賢明な選択と言えるだろう。

このように細分化され、深化したニーズに対し、もはや画一的なパッケージツアーで応えることは困難である。これからの高齢者の旅行に求められるのは、例えば「女性の友人グループ向け・美食と安全を約束する上質な短期滞在プラン」や、「男性向け・自由度の高いドライブコースと個性的な宿の提案」といった、高齢者の深層心理にまで寄り添った、よりパーソナルな価値提案である。

高齢者の旅は、単なる消費活動ではない。それは人生の豊かさを再確認し、明日への活力を得るための重要な営みである。その多様な価値観を深く理解し、一人ひとりの「行きたい」という想いを丁寧に形にしていくことこそが、超高齢社会における新たな市場を切り拓き、ひいては社会全体を豊かにする鍵となるだろう。

A1. 非常に高い水準まで回復しています。2023年1月の調査では、60歳代以上の91.1%が旅行に「関心がある」と回答し、65.1%が具体的に「出かけたい(予定がある含む)」という意向を示しています。これはコロナ禍前のレベルに回復したと言えます。

A2. 明確な違いがあります。女性は「美味しい食事(約64%)」や「贅沢な非日常体験(29%)」を重視する傾向が強い一方、男性は「ドライブなどの移動そのものを楽しむ(約21%)」傾向があり、比較的安価で現実的な旅や、自分の裁量で動ける旅を好む傾向が見られます。

A3. はい、異なります。男女共に「リゾートホテル」が一番人気ですが、女性は「高級日本旅館」や「町家・古民家」への関心が男性より約10ポイント高く、高級感や情緒を求めます。対して男性は「民宿・ペンション」や「ビジネスホテル」への抵抗感が女性より低く、受容範囲が広いのが特徴です。

A4. 「少人数・短期間・近隣」が新たなトレンドとして定着しています。大人数の団体旅行や混雑を避け、リスクを管理しながら密度の高い時間を過ごしたいという意識が強まっています。特に女性は、宿泊施設の安全対策や近場への旅行を重視する傾向が男性よりも顕著です。

A5. 画一的なパッケージツアーではなく、男女のインサイトの違いに寄り添った「パーソナルな価値提案」が不可欠です。例えば女性向けには「美食と安全を約束する上質なプラン」、男性向けには「自由度の高いドライブ提案」など、それぞれの深層心理(体験価値重視 vs 目的達成重視)を満たす企画が求められます。

シニア世代の

実態調査なら