NRI社会情報システム株式会社 エキスパートシステムエンジニア 岡野 尊

2024/08/23

日本社会は急速な高齢化に直面しており、誰もが「介護」を身近な問題として考えざるを得ない状況になってきている。親世代の介護だけではなく、将来訪れる可能性のある自分自身やパートナーの介護についても、知らず知らずのうちに不安を抱えるようになってきた。では、シニア世代は、どの程度「自分自身に介護が必要になること」に対し不安を抱えているのだろうか。NRI社会情報システムでは、2024年2月にシルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳以上の高齢者1,018名を対象として郵送によるアンケート調査を行った。この中で、介護に関する様々な項目の聴取を行っており、本稿ではシニア世代が感じる「自身に介護が必要となることへの不安」についての特徴を述べる。

本調査で使用した設問と選択肢は以下の通りである。

【設問】

あなたは、将来ご自身が「介護が必要な状態」になるかもしれないことについて心配ですか。あてはまるものを一つだけご回答ください。

【選択肢】

1. とても心配している

2. 多少心配している

3. あまり心配していない

4. まったく心配していない

この設問への回答を通じ、シニア世代の自身の介護に対する不安について、考察する。 なお、本調査の対象は、就業できる健康状態の人を対象としていることに留意いただきたい。

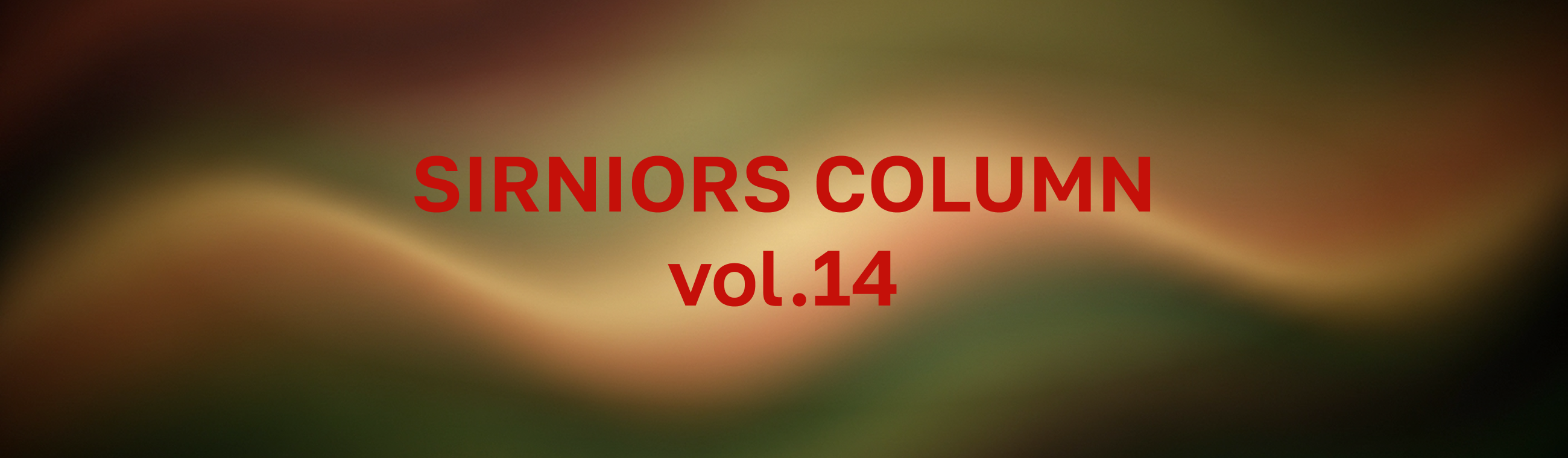

図1は、介護への不安を男女年齢別に見たものである。

これによると、何らかの不安を感じている者が83.4%(とても心配している:27.3%、多少心配している:56.1%)と非常に高い割合であることが分かる。

さらにこれを、男性について見ると、介護に対して不安に感じている者は、65~69歳で85.1%(とても心配している:28.1%、多少心配している:57.0%)と最も高く、その後、年齢を重ねるにつれて、その割合は逓減している。65~69歳で最も割合が高くなっているのは、65歳で現役時代の仕事を退き、今後のことを考えた際に、いつしか来る可能性がある介護に対しての知識や準備の必要性に気づくためだと推察できる。一方、80歳以上の男性を見ると、何かしら介護に不安を感じている者の割合は74.5%(とても心配している:21.7%、多少心配している:52.8%)となっており、その他の年代と比較して、その割合が大きく低下していることが特徴である。この背景には、

1. 親、身内、知人などの介護経験や情報収集により、介護に関する知識を得ることができたこと

2. 年金生活も長くなり、生活の安定性の高まりから、心配事が少なくなったこと

などが推察できる。

同様に、女性について見ると、介護に対して不安を感じているのは65~69歳で90.6%(とても心配している:32.7%、多少心配している:57.9%)と最も高く、その後、年齢を重ねるにつれて逓減しているのは、男性と同じ傾向である。しかし、女性の80歳以上については、男性が大きく減少しているのに対し、女性は大きく増加している。この背景には、

1. 平均寿命からわかるように、配偶者が先に亡くなる確率が高く、高齢女性が独り身になりやすいこと

2. 家庭を支えたり、世話をする経験が多かった世代の女性は、自分が世話を受ける側になることに対して抵抗感が大きく、不安が増す傾向にある可能性

などが影響していると推察できる。

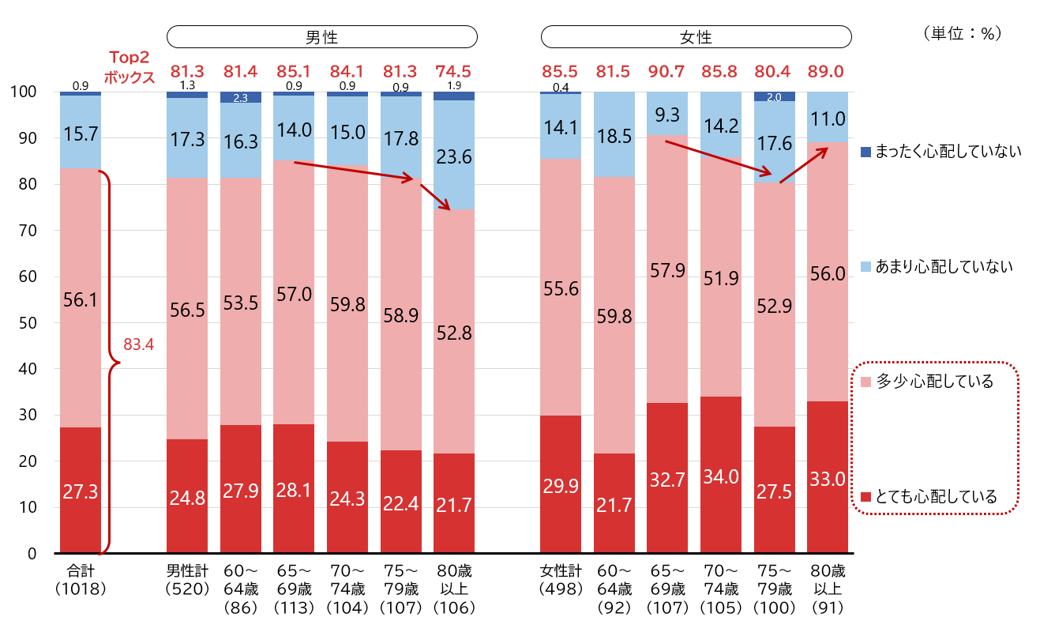

図2は、自身が要介護となることへの不安について世帯形態別に見た結果である。「とても心配している」の比率だけを見ると、ひとり暮らし(33.0%)、配偶者とのみ同居(27.2%)、子供との2世代同居(25.1%)となっており、「ひとり暮らし」が最も高くなっている。また、「とても心配している」、「多少心配している」の合算でみても、ひとり暮らしの86.8%がトップで、次いで、子供との2世代同居の84.9%、そして、配偶者とのみ同居の82.6%となっている。ひとり暮らし世帯が不安を感じている割合が最も高くなることは容易に想定できる一方、わずかではあるが、配偶者とのみ同居の2人世帯よりも、より人数の多い子供との2世代同居の方が不安に感じている割合が高いのは、現役世代である子供(達)に迷惑をかけたくないという思いからくるものではないかと考えられる。 このように世帯形態による違いはあるものの、その差は小さく、「その他」世帯を除いてどの世帯形態でも8割以上の者が介護に対する不安を抱えているという結果となった。

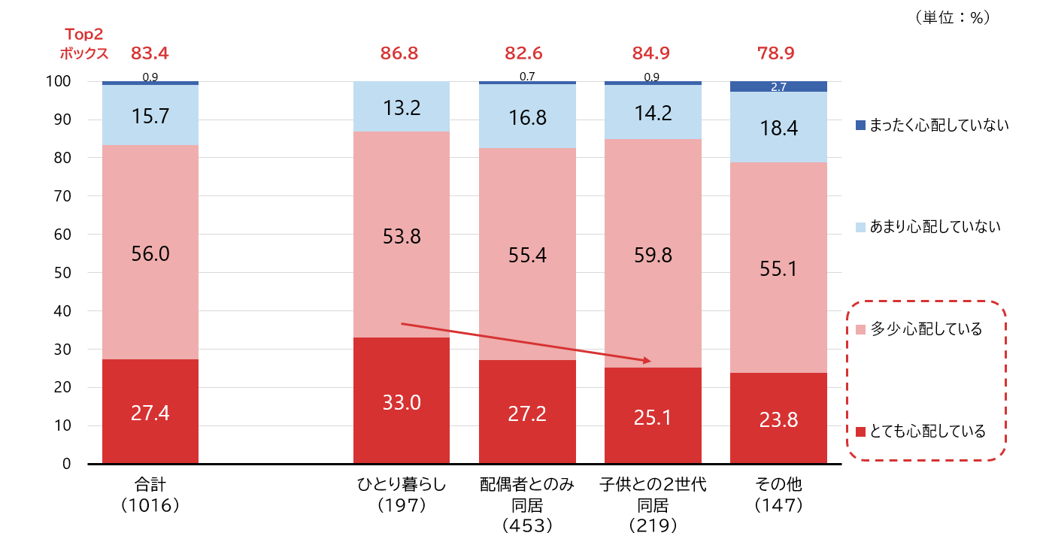

図3は、自身に介護が必要となることへの不安を健康状態別に見た結果である。健康状態を「非常に健康」と答えた者では、自身の介護を「心配している」(「とても心配している」、「多少心配している」の合算)の割合が72.7%と最も低く、次に、「まあ健康」と答えた者の85.0%、そして、「あまり健康でない」と「健康でない」と答えた者では最も高く、89.7%となっている。現在の健康状態が良くない者ほど、将来、自身に介護が必要となる不安も増加する傾向が見てとれる。一方、健康でない者が介護に対して不安を感じることは想像に難くないが、「非常に健康」な者であっても7割以上が自身に介護が必要となることに対する不安を抱えているという事実にも目をむけるべきであろう。すなわち、健康状態に依らず、シニア世代は総じて、自身に介護が必要となることに対する不安を感じていると言える。

e-ヘルスネット(厚生労働省)によると、2019(令和元)年における日本の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳であり、健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳である。平均寿命と健康寿命の差は男性約9年、女性約12年となっている。平均寿命におけるこの差の割合は、男性で約11%、女性で約13%であり、時間的には人生の中で大きな割合を占める。行政や介護サービス事業者によるサービスが充実していくことの重要性は言うまでもないが、健康寿命を延ばすための行動を習慣づけたり、将来的に介護が必要になる可能性に備えて、介護に関する知識を学んだり、計画を立てておくなどの、個人の取り組みにより、不安を抑えることができる可能性はある。そして、そうした不安の抑制がWell-Beingの向上につながるのではないだろうか。

シニア世代の

実態調査なら