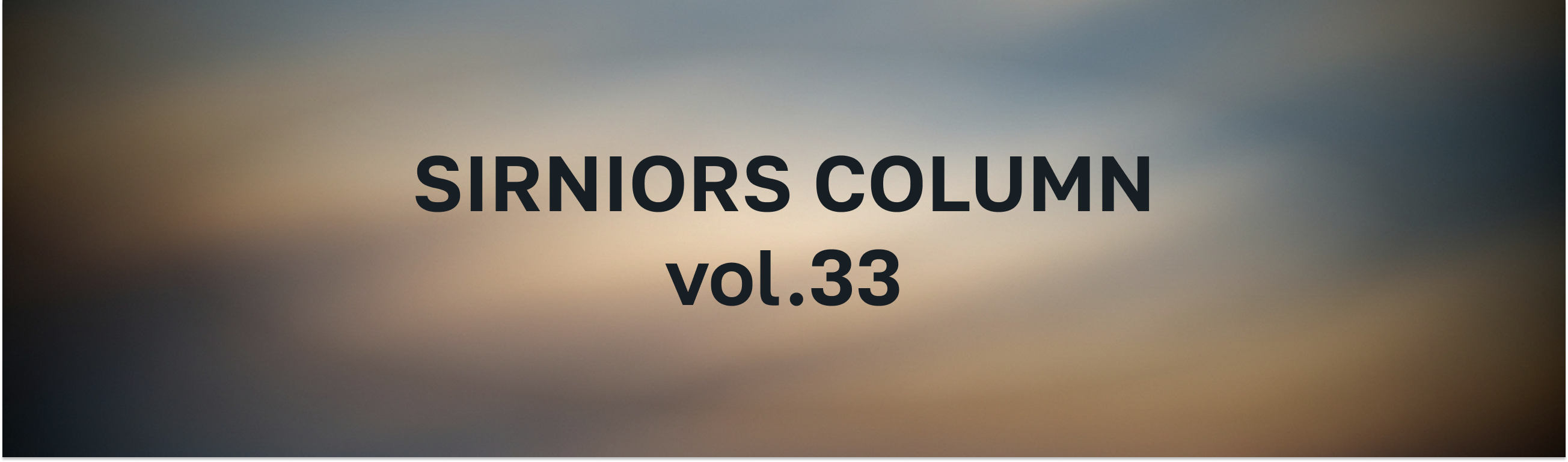

前号(シルニアスコラム vol.31)では、当社のシルニアスパネル調査から高齢者のデジタル化への向き合い方を「エンジョイ」「キャッチアップ」「ウォーリアー(心配性)」「マイウェイ」という4つのタイプに分類し、その意識と行動の違いを分析した。急速な社会のデジタル化が進む中、人生100年時代を生きる高齢者にとってデジタルとの関わりは生活の質を左右する重要なテーマとなっているが、こうしたタイプ分けは単なるITスキルの有無や、いわゆるデジタルデバイドの問題に留まるものではない。本稿では、この4つの分類が健康状態、経済的基盤、社会的なつながり、さらには生活の満足度など、高齢者の生活全般の質に深く関わっていることを、データをもとに明らかにする。

まず注目すべきは、デジタル化への前向きな姿勢が、心身の健康状態や生活全体の満足度と強く相関している点である。デジタル化への態度別に4つのタイプ、すなわちデジタルを積極的に活用したい「エンジョイ」層、何とか付いていきたい「キャッチアップ」層、自信がなく不安な「ウォーリアー」層、デジタルに頼らない「マイウェイ」層に分けて分析を進める。

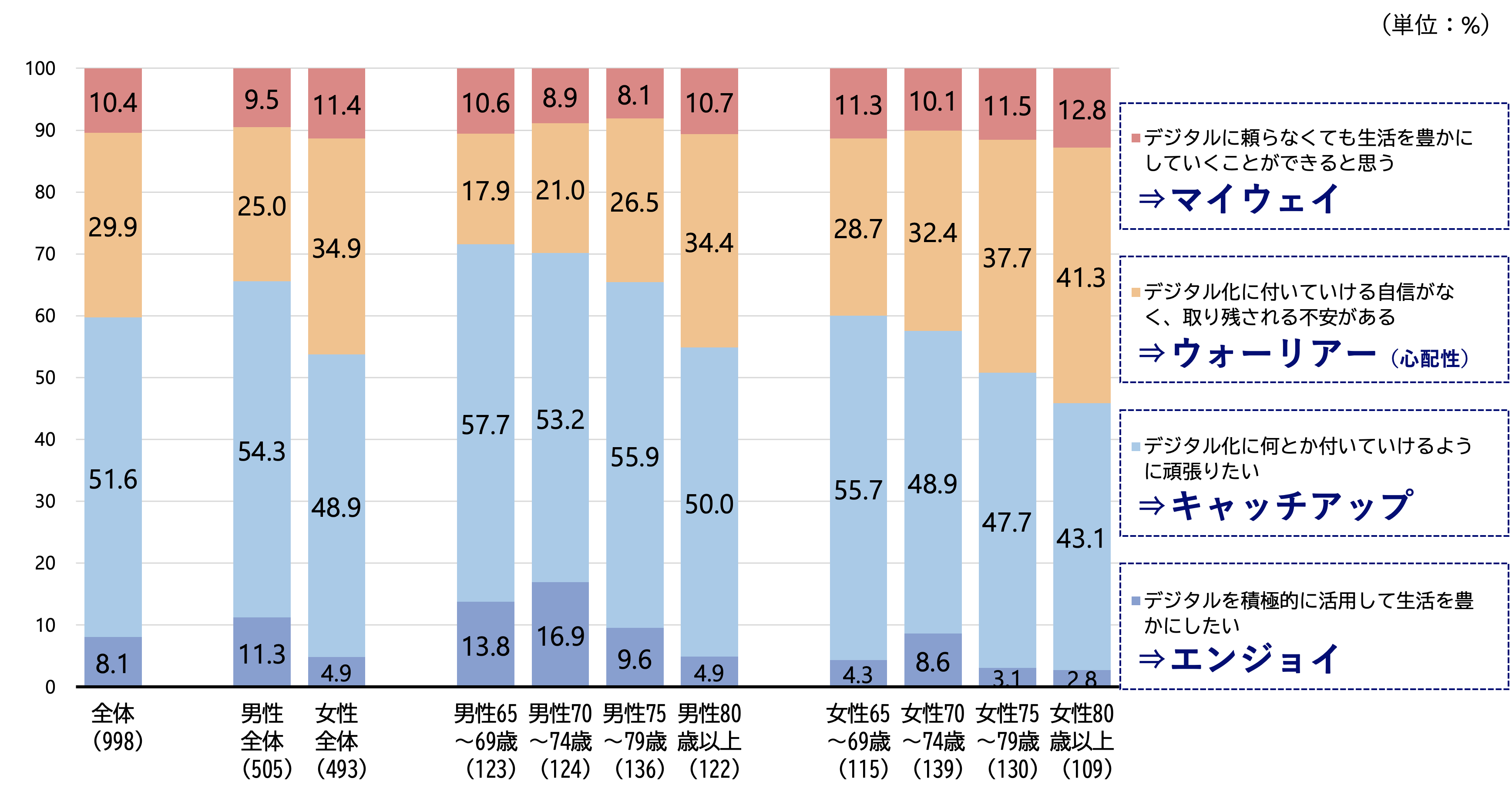

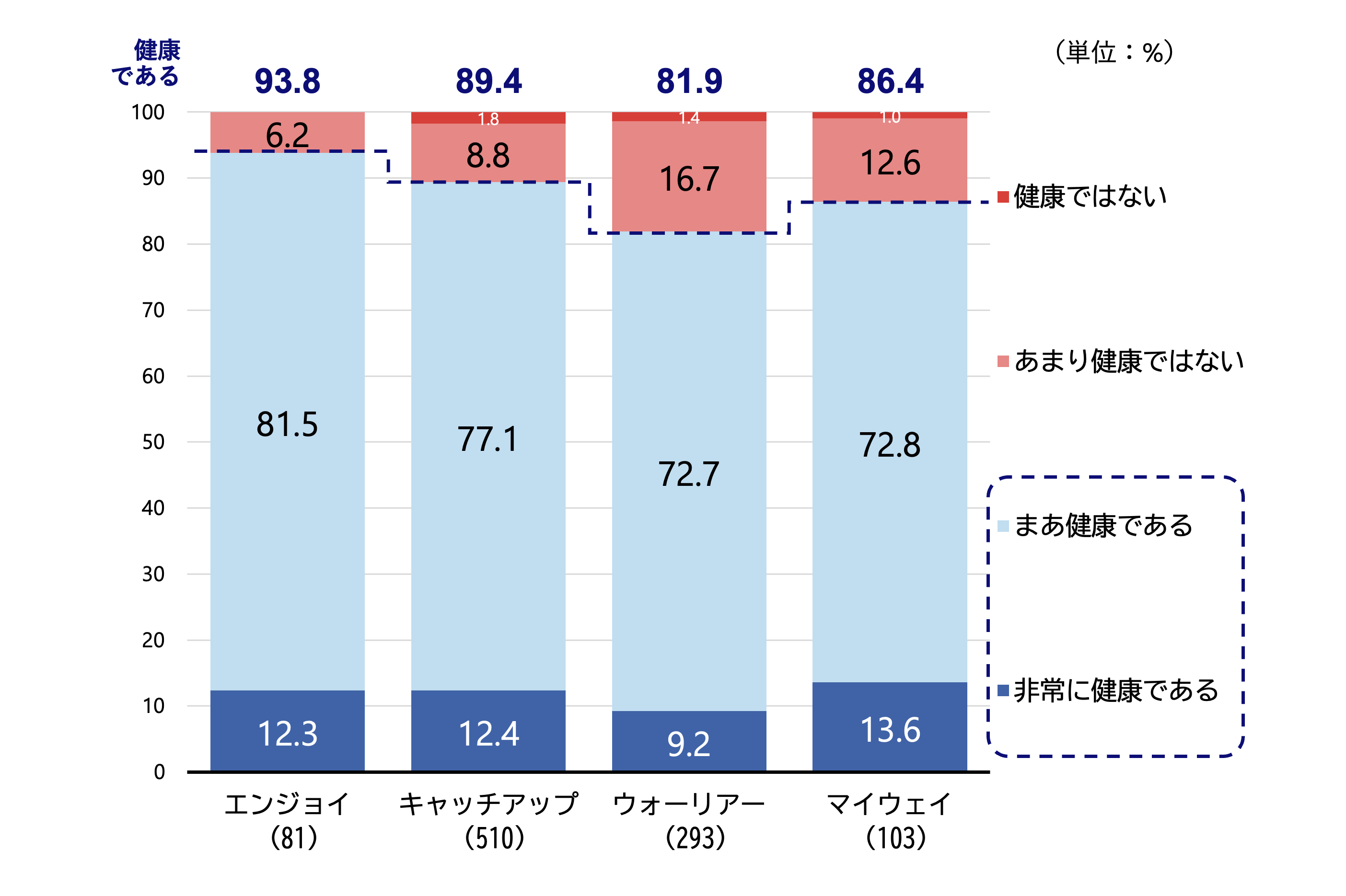

現在の健康状態を尋ねたところ、「健康である(「非常に健康」と「まあ健康」の合計)」と回答した割合は、エンジョイ層で93.8%と極めて高い。これは、キャッチアップ層の89.4%、マイウェイ層の86.4%を上回り、特にウォーリアー層の81.9%とは10ポイント以上の差が開いている(図2)。この傾向は、生活全般の満足度においても同様に見られる。現在の生活満足度を10点満点で評価した結果、エンジョイ層の平均点は7.03点と突出して高く、他の3層(6.28点~5.63点)を大きく引き離している。特に「8~10点(満足度が高い)」と回答した割合は、エンジョイ層が51.9%に達するのに対し、最も低いウォーリアー層では18.0%に留まる(図3)。

これらのデータは、デジタル活用への意欲が、良好な健康状態と高い生活満足度というポジティブな基盤の上に成り立っている可能性を示している。あるいは逆に、デジタルツールを活用して健康情報を得たり、社会とのつながりを維持したりすることが、結果的に心身の健康と幸福感を高めているという好循環も考えられる。いずれにせよ、デジタルへの姿勢は、単なる技術への興味関心にとどまらず、個人のウェルビーイングとも一定の関連が示唆されるものと言えるだろう。

デジタルへの前向きな姿勢は、単なる知的好奇心だけでなく、それを下支えする経済的な基盤と深く結びついている。この関係性をデータから紐解くと、4つのタイプで経済状況に違いが見られること、そしてその背景にある「過去の行動」の相違点が浮かび上がってくる。

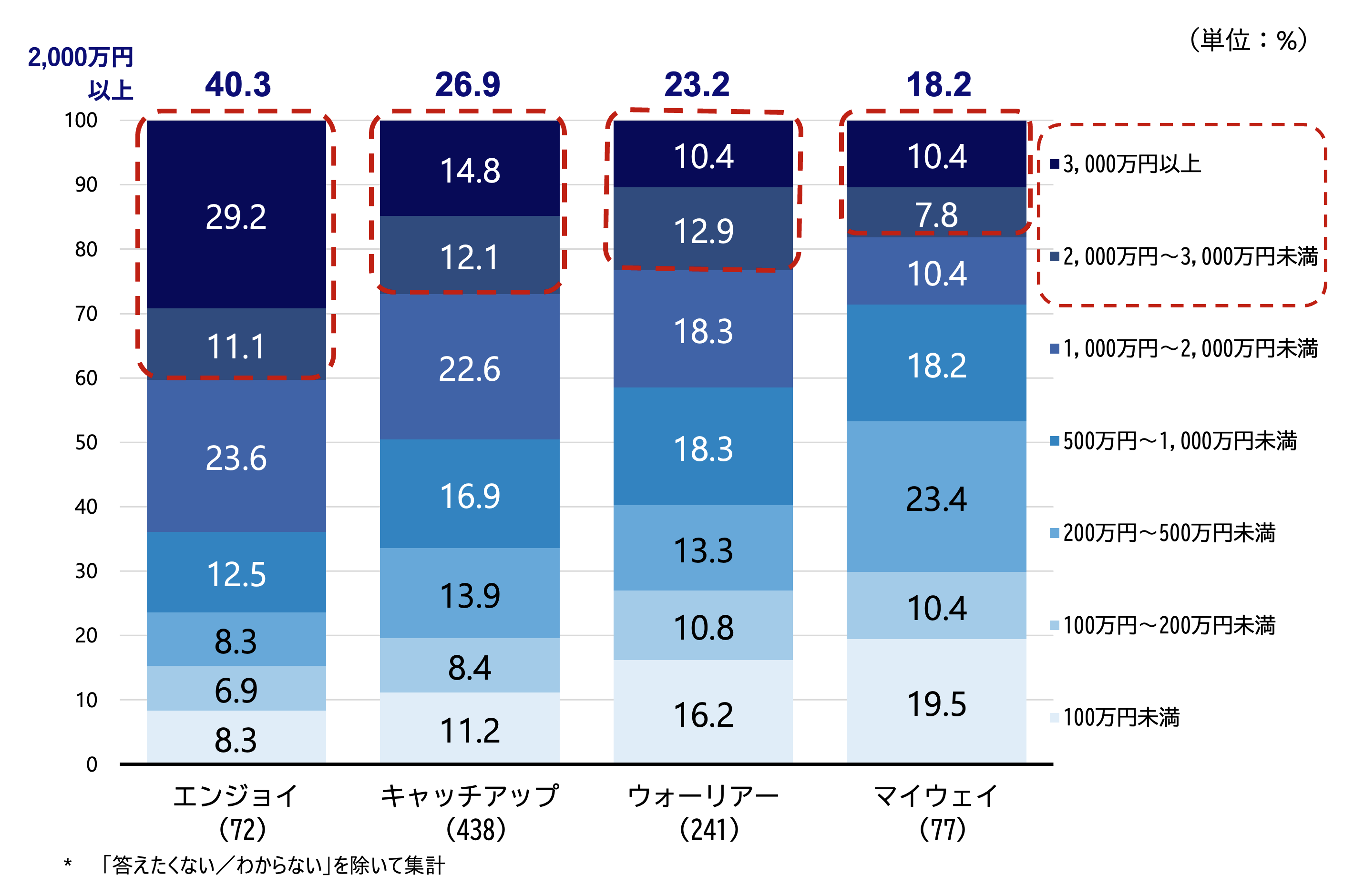

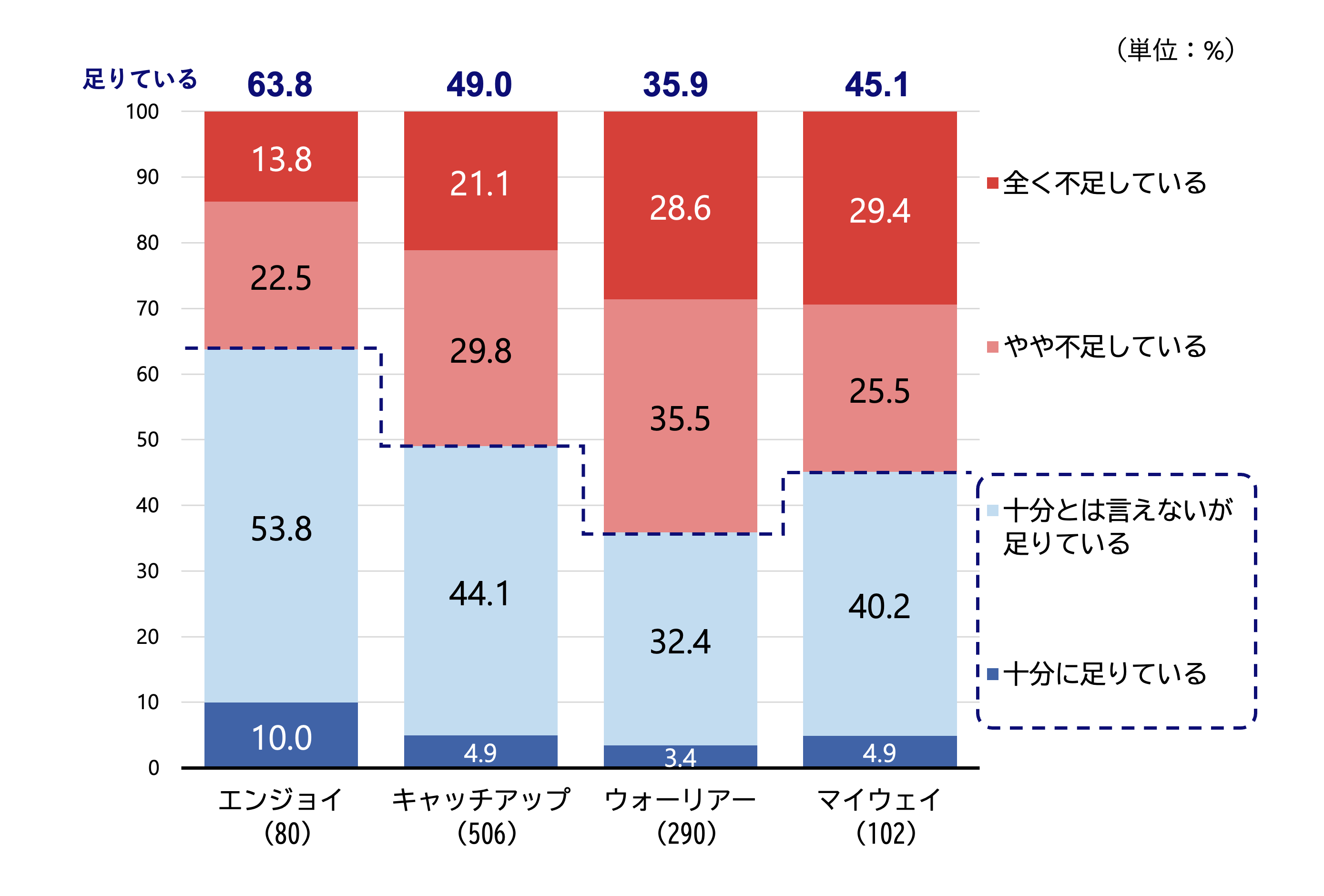

まず、現在の経済状況に目を向けると、タイプごとに傾向の違いが見られる。金融資産額の分布(図4)では、エンジョイ層の40.3%が「2,000万円以上」を保有しており、ウォーリアー層(23.2%)やマイウェイ層(18.2%)とは資産保有状況に開きがある。この資産保有状況は、将来への安心感にも影響を与えている。「今後の生活を送る資金は足りていると思うか」という質問(図5)に対し、「足りている」と回答した割合は、エンジョイ層が63.8%に達する一方で、ウォーリアー層は35.9%に留まっている。こうした経済的なゆとりが、失敗を恐れずに新しいことに挑戦するための「心理的な安全網」として機能していることは想像に難くない。

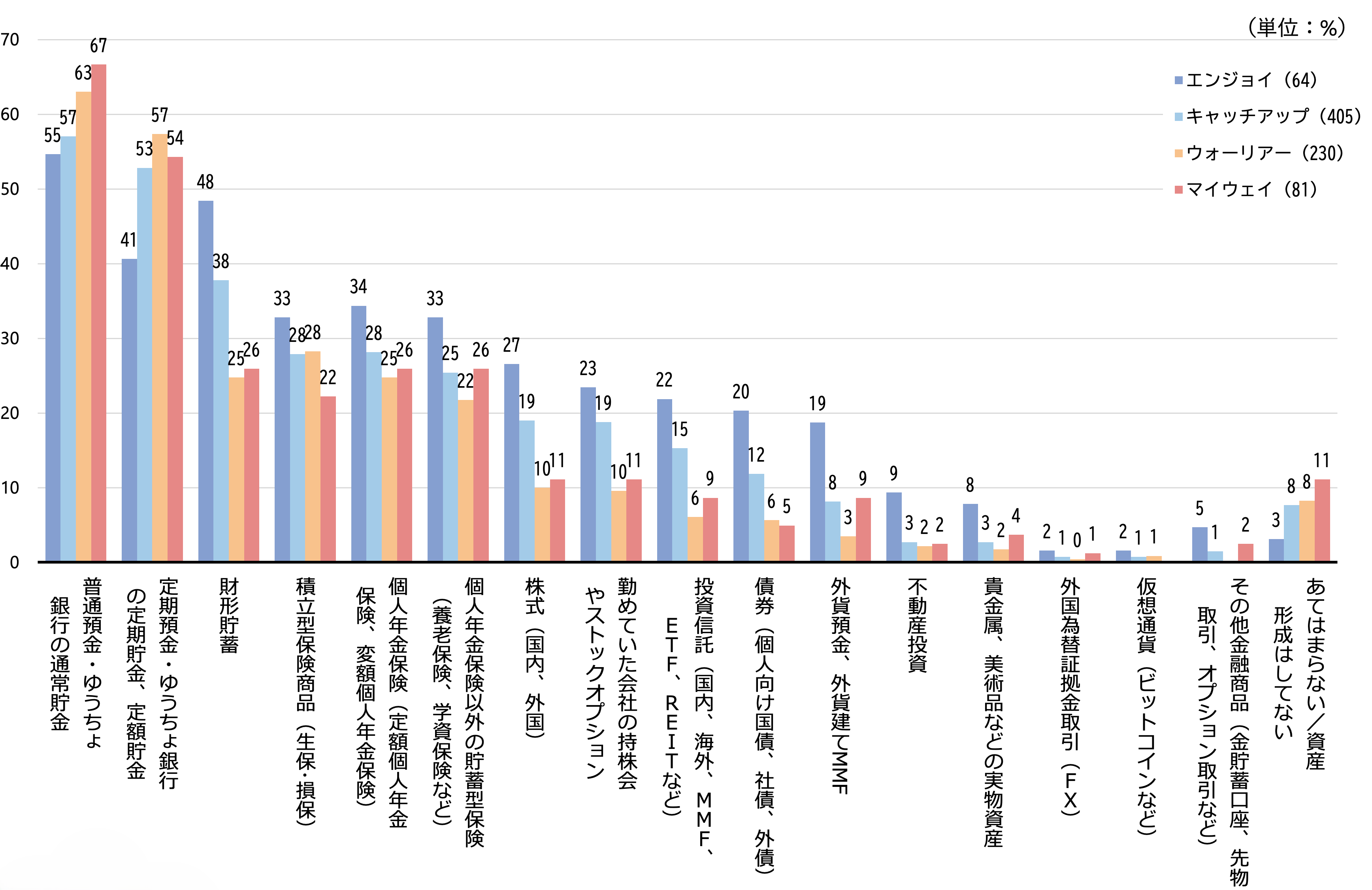

では、この経済的な豊かさはどこから来たのだろうか。そのヒントは、彼らの「現役時代」の行動にある。資産形成の方法を尋ねたデータ(図6)を見ると、エンジョイ層の計画性と積極性が際立つ。彼らは「財形貯蓄」(48.4%)や「勤めていた会社の持株会やストックオプション」(23.4%)といった制度を着実に活用する一方で、「株式」(26.6%)や「投資信託」(21.9%)といったリスク性資産への投資にも早くから取り組んできた割合が高い。これは、預貯金中心で他の手法の実施率が低い他層とは対照的である。

これらの結果から導き出されるのは、現在の経済状況と過去の資産形成行動との間に見られる一定の相関関係である。エンジョイ層においては、現役時代における計画的な行動が現在の経済的な安定につながり、それがデジタルへの挑戦を後押しする土壌となっている。一方で、他の層に見られる異なる経済状況もまた、それぞれの過去の選択を反映した結果と見ることができる。このように、各人が築いてきた経済的な背景の違いが、新しいデバイスやサービスにかかるコスト、ひいては学習への心理的なハードルに対する感じ方を左右し、デジタルとの向き合い方を方向づけている一因と考えられる。

デジタル活用の意欲を左右するもう一つの重要な要素が「人間関係」である。本調査は、デジタルとの付き合い方が、その人の社会的なつながりのあり方を映し出す鏡であることを示している。

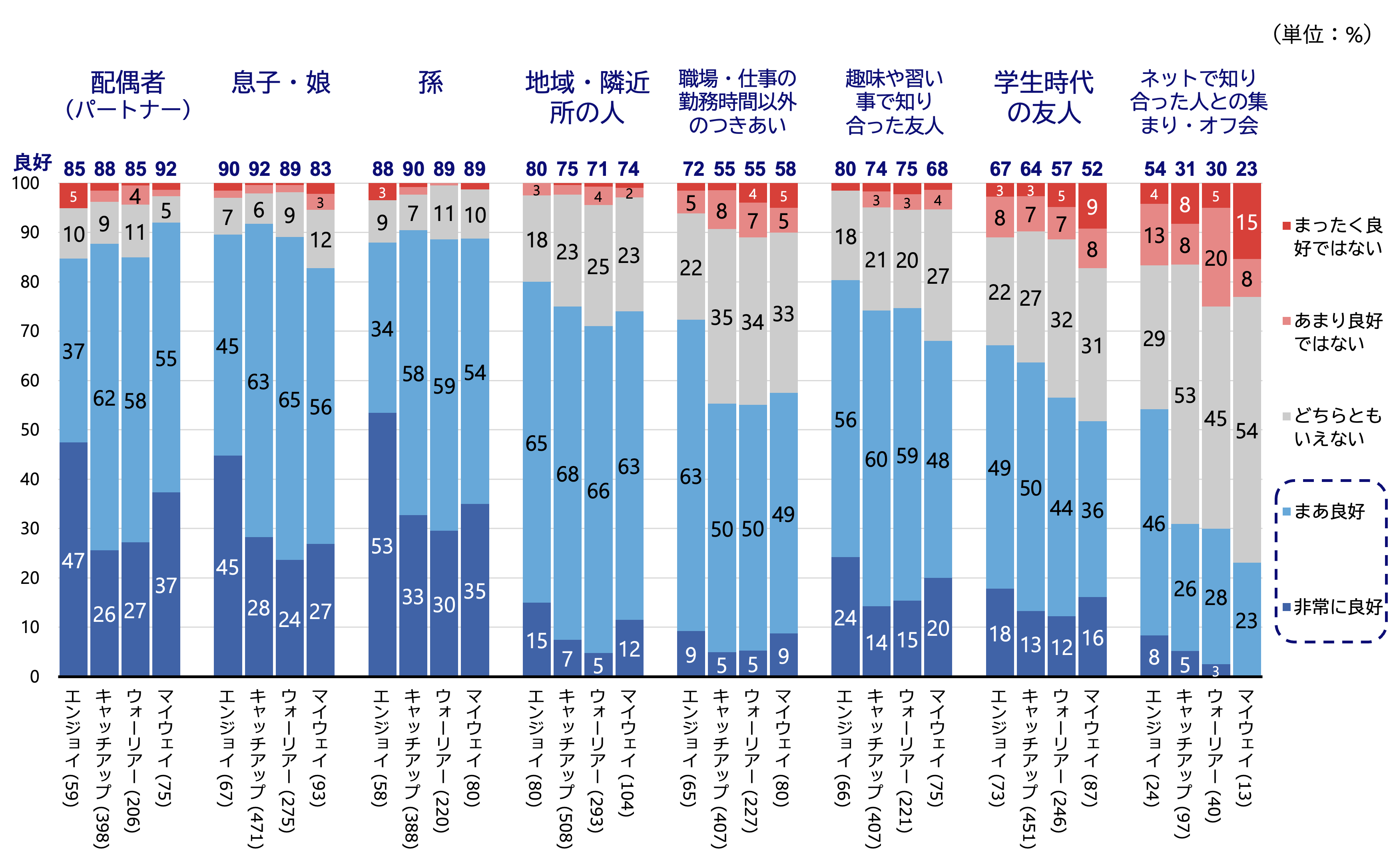

デジタルを積極的に楽しむエンジョイ層の姿を見てみよう。彼らは「配偶者」や「息子・娘」、「孫」といった家族との関係が良好であることに加え、「趣味や習い事で知り合った友人」との関係が「良好」だと答えた割合が80.0%(図7)に達する。新しいコミュニティにも積極的に参加し、そこで生まれたつながりを、ビデオ通話やSNSといったデジタルツールでさらに深めている様子がうかがえる。彼らにとってデジタルは、豊かな人間関係をさらに彩るための便利な道具なのである。

一方、デジタルとの向き合い方に慎重なウォーリアー層の状況を見ると、また違った側面が見えてくる。彼らはエンジョイ層と比較すると、「学生時代の友人」(56.5%)や「趣味の友人」(75.0%)との関係が「良好」と答える割合がやや低い傾向にある。これは、彼らがオンラインで不特定多数とつながることよりも、顔の見える範囲での確かな関係性を大切にしている価値観の表れと考えることもできる。また、気軽に相談できる相手が身近にいない場合、操作でつまずくことへの不安や、うまくいかなかった時に周りに迷惑をかけてしまうのではという懸念が、新しい一歩を踏み出す上での慎重さにつながっているのかもしれない。

では、デジタルと意識的に距離を置くマイウェイ層の場合はどうだろうか。彼らは「趣味や習い事で知り合った友人」との良好な関係が68.4%と4タイプの中で最も低い結果だが、これは人間関係が「狭い」とは限らず、むしろ「厳選されたつきあい」を大切にしている可能性も考えられる。無理に交友関係を広げるよりも、気心の知れた少数の人々と深く付き合うことに価値を見出している可能性がある。デジタルに頼らずとも、自分たちの世界で満足感を得ている、そんな自立した姿も浮かび上がってくる。

「何とか付いていきたい」キャッチアップ層については、友人関係の良好度がエンジョイ層とウォーリアー層の中間に位置しており、デジタルを通じて人間関係を維持・拡大しようと努力している過程がうかがえる。

このように、デジタルとの向き合い方は、その人のライフスタイルや重視する価値観と少なからず関連していると考えられる。エンジョイ層にとっては関係性を広げる「翼」となり、ウォーリアー層にとっては慎重に乗り越えるべき「壁」となり、マイウェイ層にとっては「なくても困らない」選択肢の一つとなる。一人ひとり異なる背景や価値観を無視して、デジタル活用のあり方を一律に語ることは適切ではないだろう。

高齢者のデジタルデバイドを解消しようとするとき、私たちはつい「操作方法を教える」というスキル面の支援に目を向けがちだ。しかし、今回の調査は、より本質的な課題が別にあることを示唆している。それは、デジタルを使う「動機」と「安心感」の基盤が、その人の生活全体に根ざしているという事実である。

エンジョイ層がデジタルを使いこなすのは、単にスキルが高いからではない。彼らには、安定した経済基盤がもたらす「試してみよう」という心理的余裕と、豊かな人間関係という「使ってみたい」と思える明確な動機が存在する。

この視点に立てば、支援のあり方は大きく変わるはずだ。例えば、ウォーリアー層に対しては、教室で機能を教える以上に、彼らが興味を持つ趣味のコミュニティ作りを支援し、そこでデジタルが自然なコミュニケーションツールとなる体験を提供することの方が有効かもしれない。マイウェイ層には、彼らのスタイルを尊重しつつ、災害時や緊急時など「いざという時に頼れるお守り」としてデジタルの利点を伝えるアプローチが効果的と考えられる。

これからの高齢者向けビジネスや地域社会の役割は、テクノロジーの提供者である以前に、一人ひとりの生活の文脈を理解しようとする共感者であることが求められる。その人の人生に寄り添い、デジタルが「新たな楽しみ」や「確かな安心」につながる道筋を一緒に描くこと。それこそが、真の意味でのデジタル活用支援と言えるだろう。

A1. シルニアスパネル調査では、高齢者のデジタル化への意識を「エンジョイ」「キャッチアップ」「ウォーリアー」「マイウェイ」の4タイプに分類しています。エンジョイ層は積極的にデジタルを活用し、キャッチアップ層は追いつこうと努力し、ウォーリアー層は不安や自信のなさが強く、マイウェイ層はデジタルに頼らず自分のスタイルを重視します。

A2. デジタル化への前向きな姿勢は、心身の健康状態や生活満足度と強く相関しています。エンジョイ層の「健康である」と答えた割合は93.8%と最も高く、生活満足度の平均点も7.03点と突出しています。また、満足度が高い(8〜10点)割合もエンジョイ層は51.9%で、他層より大きく上回っています。

A3. エンジョイ層は金融資産2,000万円以上を保有する割合が40.3%と高く、「今後の生活資金が足りている」と答えた割合も63.8%で最も高いです。これは、現役時代に財形貯蓄や株式投資など計画的・積極的な資産形成を行ってきた背景があり、経済的ゆとりがデジタルへの挑戦を後押ししています。

A4. エンジョイ層は家族や友人との関係が良好で、特に「趣味や習い事の友人」との良好な関係割合は80.0%と高いです。人間関係が豊かな層ほどデジタルを積極的に活用し、ビデオ通話やSNSなどでつながりを深めています。一方、ウォーリアー層やマイウェイ層は友人関係の良好度がやや低く、デジタル活用に慎重な傾向があります。

A5. 本調査は、単なる操作方法の指導ではなく、個々の動機や安心感に寄り添う支援が重要と示唆しています。例えば、ウォーリアー層には趣味のコミュニティ作りによる体験支援、マイウェイ層には緊急時など「頼れるツール」としてデジタルの利点を伝えるなど、生活の文脈を理解した支援が有効です。

シニア世代の

実態調査なら