NRI社会情報システム株式会社 事業企画部 エキスパートコンサルタント 前田 益成

2025/09/16

「離れて暮らす孫といつでも顔を見て話したい」「でも、スマホの操作は難しくて不安…」。多くの高齢者が抱えるこんなジレンマ。デジタル化の波は、私たちの生活を便利にする一方で、高齢者の中に新たな「格差」と「戸惑い」を生み出している。しかし、彼らを「デジタルが苦手なシニア」と一括りにするのは、大きな機会損失かもしれない。スマートフォンの普及は進んだものの、その活用度や向き合い方には、実は大きな個人差が存在する。それは単なるスキルの問題だけでなく、価値観や生活環境、心理的な障壁が複雑に絡み合った結果である。本稿では、当社が実施した調査「シルニアスパネル」のデータを基に、高齢者のデジタル対応を4つの類型に分類し、その特徴と背景を深く掘り下げることで、シニア市場の真のニーズと向き合うための新たな視点を提供する。

調査概要

本コラムを読む上での留意点

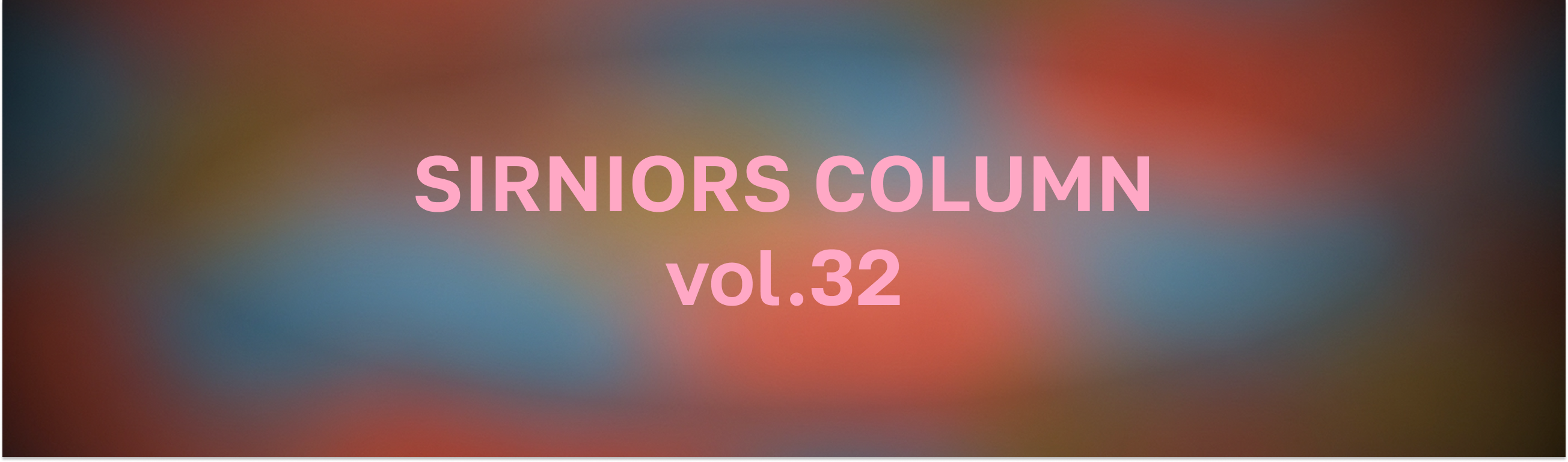

社会のデジタル化に対し、高齢者はどのように向き合っているのだろうか。本調査では、その考え方に基づき4つのタイプを設定した。(図1)

「デジタルを積極的に活用したい」と考える「エンジョイ」層、「何とか付いていけるように頑張りたい」と意欲を見せる「キャッチアップ」層、「自信がなく取り残される不安がある」と感じる「ウォーリアー」層、そして「デジタルに頼らなくても生活は豊か」と考える「マイウェイ」層である。分析の結果、最も多いのは全体の51.6%を占める「キャッチアップ」層であり、高齢者の半数以上がデジタル化に前向きな意欲を持っていることは注目に値する。一方で、性別や年齢によってその構成は大きく異なる。「エンジョイ」層は男性に多く、男性(11.3%)が女性(4.9%)の2倍以上であり、特に男性70~74歳では16.9%に達する。対照的に、「ウォーリアー」層は女性(34.9%)に多く、特に女性80歳以上では41.3%と、4割以上が強い不安を抱えている実態が明らかになった。これは、デジタル化への態度が単なる個人の嗜好ではなく、性別や年齢に紐づくライフステージや社会との接点の違いを反映していることを示唆している。例えば、Windows95が発売された1995年に40歳代半ばだった70~74歳の男性は、現役時代に仕事でPCスキルを習得する必要に迫られた「デジタルイミグラント第一世代」とも言える。手書きやワープロが主流だった時代から、初めて本格的にPCと向き合ったこの世代が、退職後の自由な時間を使ってその経験を趣味や新たな情報収集に活かしている姿が目に浮かぶ。一方、女性の例で言えば、これまで夫に頼っていたデジタル機器の操作に、夫の死後は一人で向き合わねばならなくなったなど、ライフイベントの変化がデジタルへの不安に直結しているケースも少なくないだろう。

※「デジタルイミグラント(デジタル移民)」とはデジタルネイティブの対義語であり、「デジタル技術が普及する以前に生まれ、後からデジタル技術を学んだ世代の人」を指す。

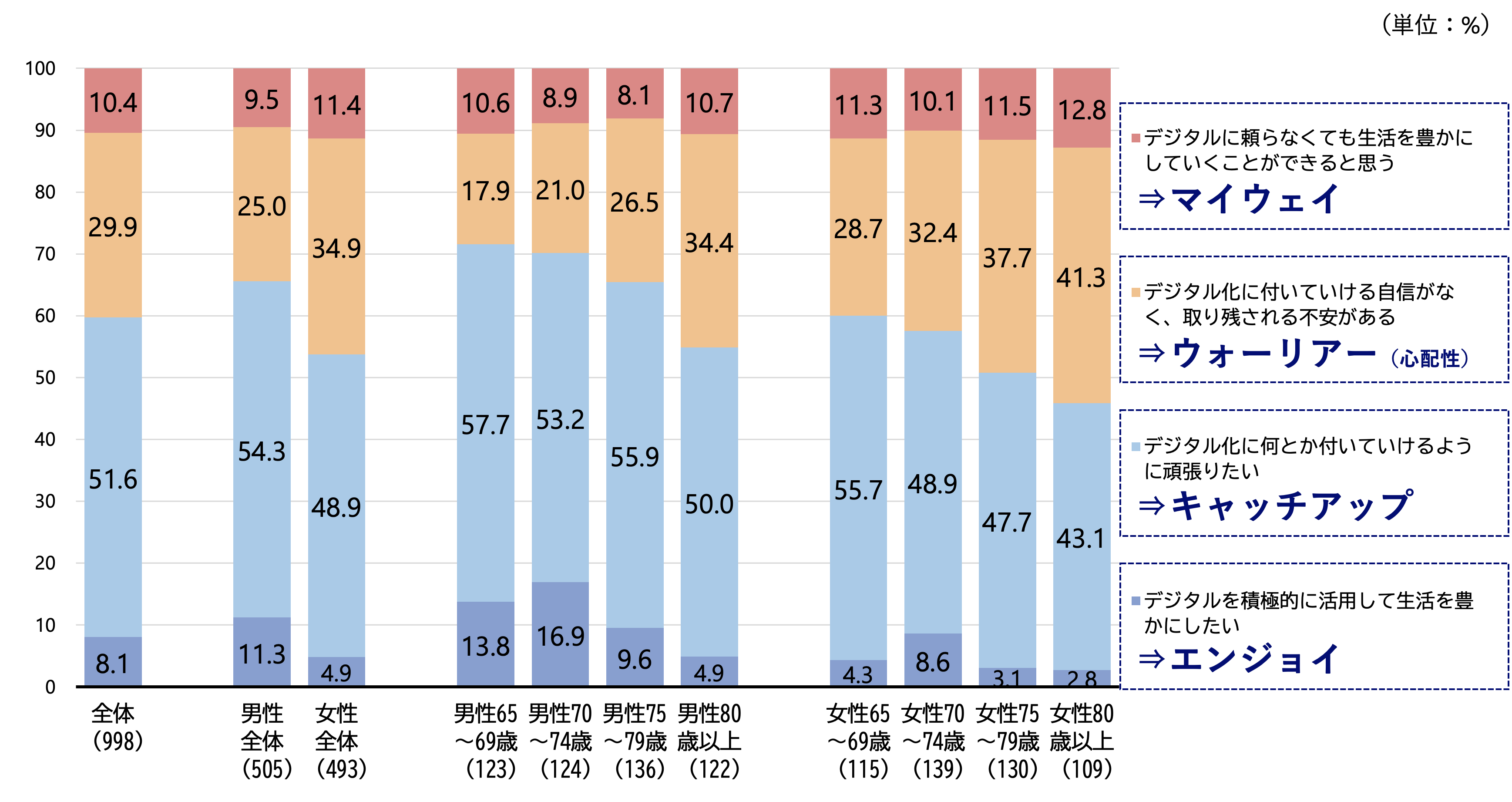

デジタルとの向き合い方は、個人の住む場所やITスキルによっても大きく左右される。 都市規模別(図2)に見ると、エンジョイ層の割合は「大都市」で13.2%にのぼるのに対し、「町村部」では4.1%に留まり、3倍以上の開きがある。一方、ウォーリアー層の割合は、「大都市」で25.2%であるが、「10万人都市」、「10万人未満都市」、「町村部」では33~34%に達している。これらの傾向は、都市部ほどデジタルサービスが生活に浸透し、その利便性を享受できる機会が多いことが、人々のデジタルに対する意識に影響を与えているためと考えられる。デジタルインフラやコミュニティの差が、デジタルとの向き合い方における地域差を生んでいる様子がうかがえる。

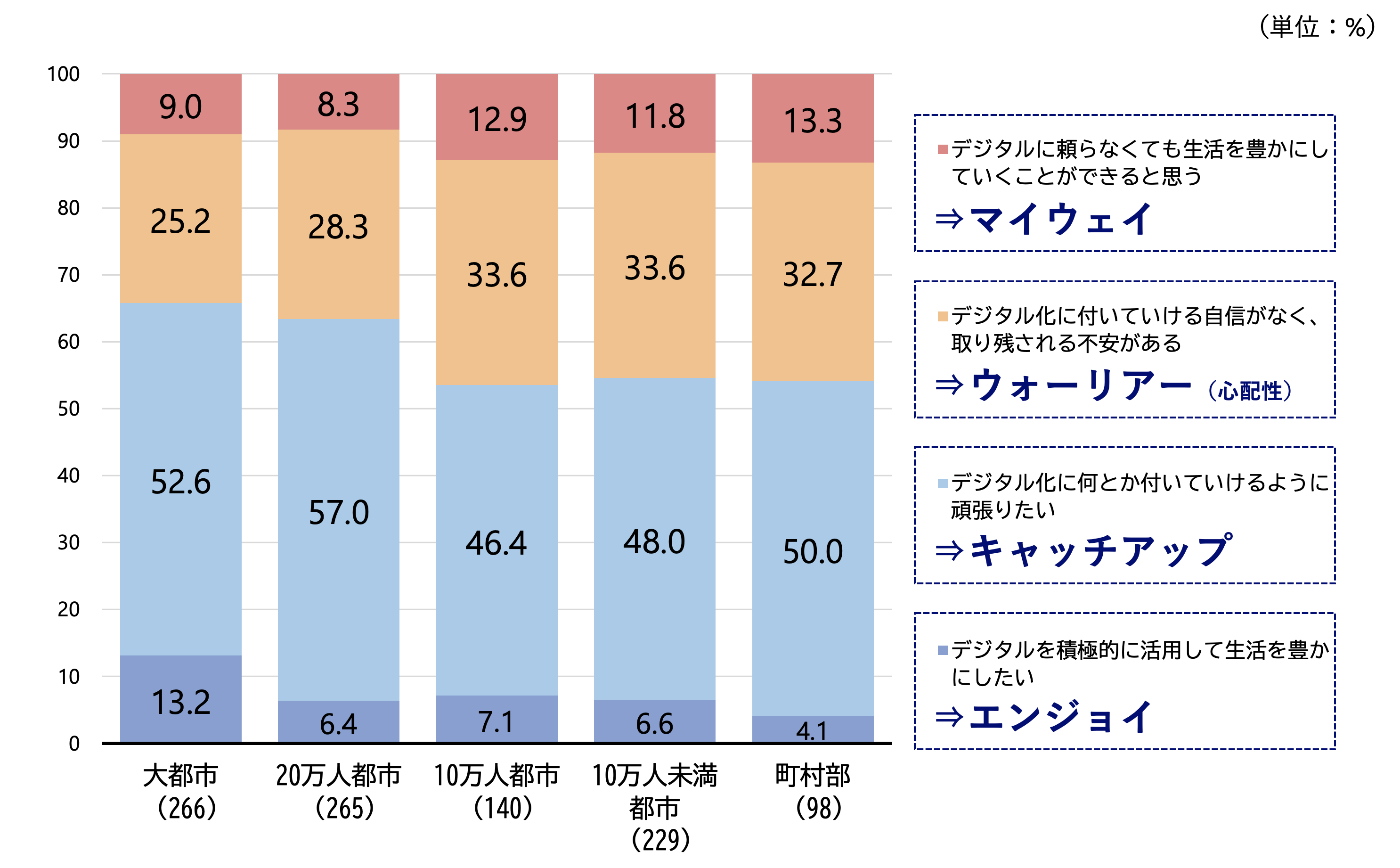

さらに、IT機器の利用リテラシーとの関係はより直接的である。(図3)スマートフォンで情報入手に「自信がある」と回答したグループでは、エンジョイ層の割合は45.3%と極めて高い一方、「自信がない」「使わない」と回答した人々の間では、ウォーリアー層の割合が急増する。特に興味深いのは、スマートフォンを全く「操作できない」と回答した人の中でも「デジタル化に何とか付いていけるよう頑張りたい」と考えるキャッチアップ層が26.9%を占める点である。これまでは「できないから諦める」者が多かったと思われるが、この調査結果からは「できないけれど、学ばなければ」という切実な学習意欲がうかがえる。例えば、離れて暮らす孫とLINEで顔を見ながら話したい、自治会や病院の予約がオンラインに移行した、近所のスーパーでキャッシュレス決済がお得だ、といった日常生活における具体的な「必要性」である。彼らにとってデジタルは、趣味の対象ではなく、社会とのつながりを維持するための「ライフライン」になりつつある。だからこそ、「できない」という現状に強い危機感を抱き、学びたいと願うのではないだろうか。

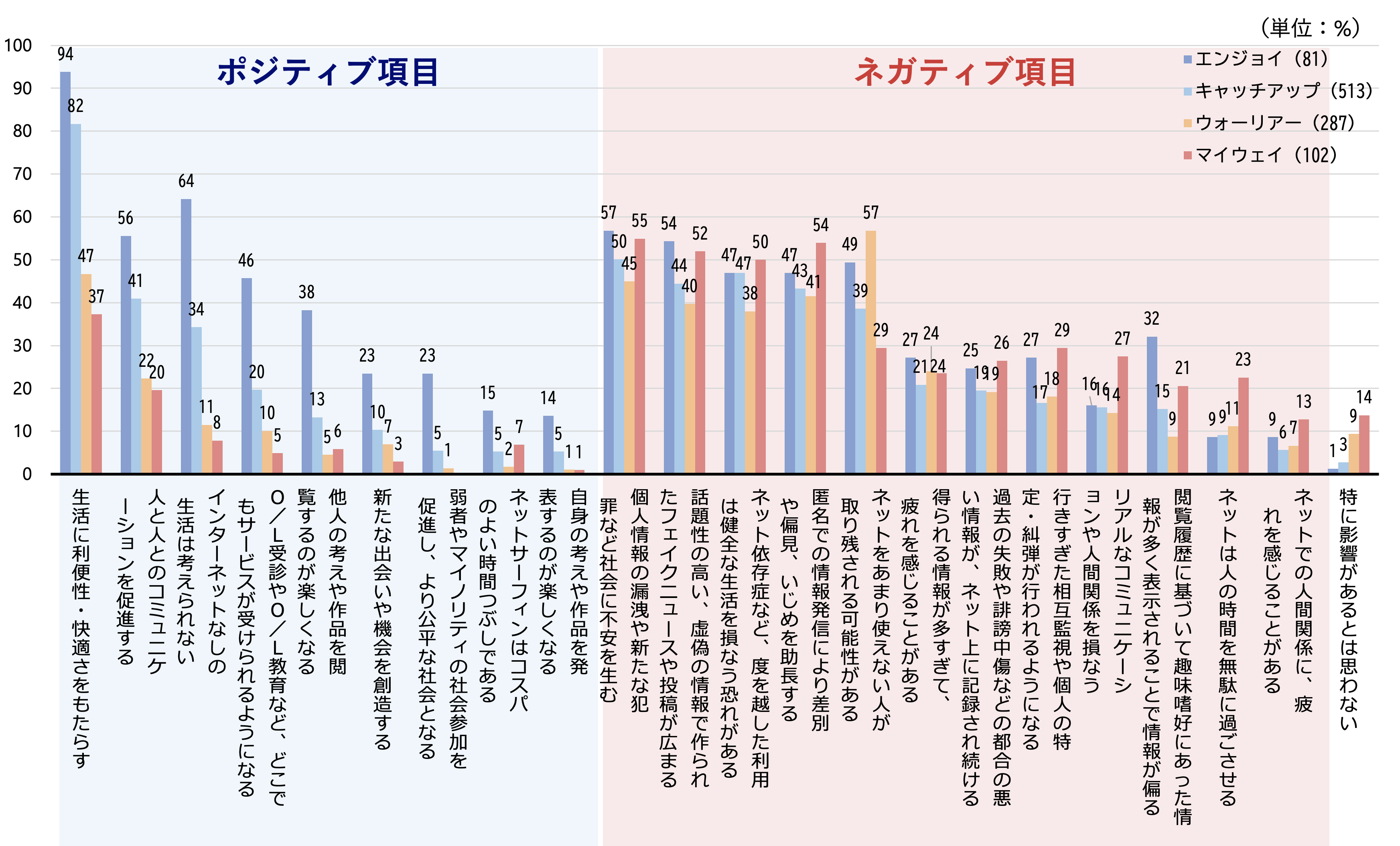

デジタル化への捉え方は、4つのタイプで大きく異なる。これは、各タイプがデジタル社会とどう関わり、何を感じているかの違いを明確に反映している。(図4)

エンジョイ層は、デジタル化の「光」の側面を強く認識している。「生活に利便性・快適さをもたらす」が94%、「インターネットなしの生活は考えられない」も64%に達しており、デジタルがもたらす便益を「機会」として捉えていることがわかる。一方、ウォーリアー層は「影」の側面、特に「取り残される不安」を強く意識している。「ネットをあまり使えない人が取り残される可能性がある」という項目が57%と最も高く、自身の不安が色濃く反映されている。マイウェイ層は、デジタル化の価値そのものに対して懐疑的である。他の層より「リアルなコミュニケーションや人間関係を損なう」(27%)や「人の時間を無駄に過ごさせる」(22%)といった項目が突出しており、デジタルの便益よりも、それによって失われるものを懸念している。彼らにとってデジタルは、自身の生活を侵食しかねない「不要なもの」と映っているのかもしれない。最後に、ボリュームゾーンであるキャッチアップ層は、光と影の両面を認識しつつも、「利便性」(82%)への期待が不安を上回っている。このことから、デジタル化に前向きな期待を寄せる、今後の鍵を握る層だと言える。

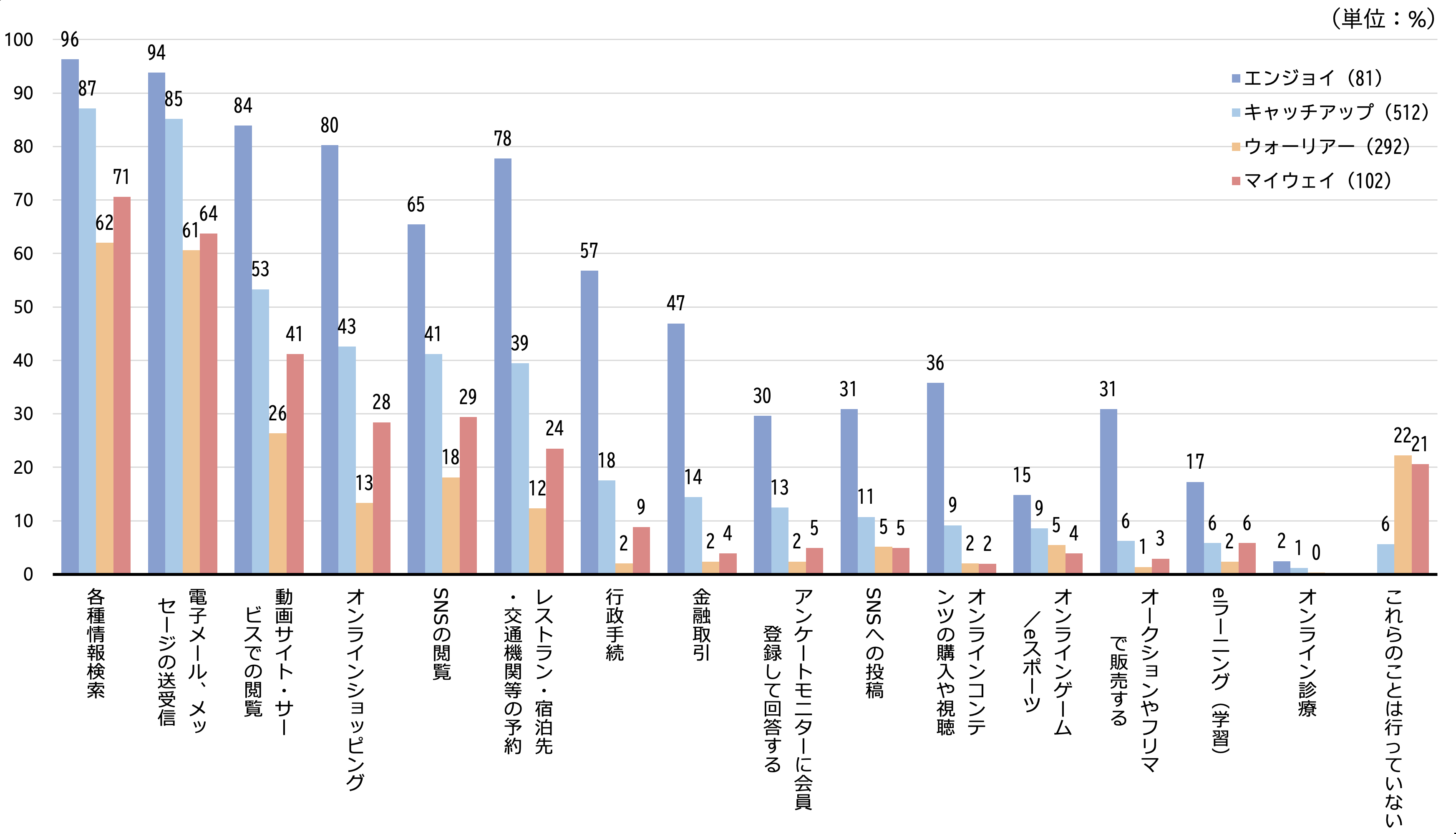

意識の違いは、実際のデジタルサービスの利用行動にも明確に現れる(図5)。ほとんどの項目で利用率は「エンジョイ」「キャッチアップ」「マイウェイ」「ウォーリアー」の順に低くなり、明確な序列が見られる。例えば「オンラインショッピング」では、「エンジョイ」層の80%であるのに対し、「ウォーリアー」層は13%と、その差は約6倍に達する。特に、「SNSへの投稿」(65%)や「オークションやフリマでの販売」(31%)といった、より能動的な活動は「エンジョイ」層で突出している。これは、彼らが単なる「消費者」ではなく、価値を発信する「生産者」としての一面も持つことの表れである。その一方で、「ウォーリアー」層や「マイウェイ」層でも、「各種情報検索」や「電子メール」といった基本的なツールは6割以上が利用している。彼らはデジタルと完全に断絶しているわけではなく、必要最低限の接点を持っているのである。この接点こそ、彼らを支援し、デジタル社会への参加を促す上での重要な糸口となりうる。ただし、「これらのことは行っていない」と回答した者も「ウォーリアー」層で22%、「マイウェイ」層で21%存在し、深刻なデジタルデバイドに直面している人々が確かに存在することも見過ごせない事実である。

今回の調査で、高齢者のデジタル対応が「エンジョイ」「キャッチアップ」「ウォーリアー」「マイウェイ」という、意識と行動の異なる複数のグラデーションで構成されていることが明らかになった。この事実は、画一的な「シニア向け」アプローチの限界を示しており、各タイプに寄り添った、きめ細やかな戦略が不可欠であることを物語っている。

ビジネスの成否を分ける鍵は、まず「キャッチアップ」層の「頑張りたい」という意欲を成功体験へとつなげ、「ウォーリアー」層が抱く「取り残される不安」を学びのエネルギーへと転換させることにある。完璧を求めるのではなく、小さな「できた」を積み重ねる支援が、彼らの世界を大きく広げるのである。

一方で、支援の対象と見なされがちな層にも大きな可能性がある。「エンジョイ」層は、もはや支援対象ではなく、新たな価値を共創するパートナーである。そして「マイウェイ」層は、デジタルに背を向けた人々ではない。彼らは、あえてデジタルだけに依存しない豊かさを知る「選択的アナログ主義者」であり、その価値観は、質の高いリアルな体験を求める新たな市場を示唆している。

高齢者のデジタルデバイドは、単なる情報格差ではなく、社会との「つながりの格差」、ひいては「生きがいの格差」に直結しかねない課題である。目指すべきは、全員を同じゴールに導くことではない。デジタルを謳歌する人、賢く利用する人、適度な距離を保つ人。それぞれの選択が尊重され、誰もが孤立することなく幸福を追求できる社会を築くこと。この多様性を支えるインフラとマインドセットの構築こそが、真のデジタル・インクルージョンであり、超高齢社会に対する人間的で創造的なアプローチである。

シニア世代の

実態調査なら