NRI社会情報システム株式会社 事業企画部 シニアコンサルタント 岩田 玲央

2025/09/01

急速な高齢化が進む現代日本において、健康寿命の延伸は個人の幸福追求と社会全体の持続可能性にとって喫緊の課題である。本稿では、シルバー人材センター会員をパネル化した「シルニアスパネル」のアンケート調査結果を基に、高齢者の健康に対する意識と行動の実態を多角的に分析する。具体的には、食生活、運動習慣、現役時代から現在に至る健康行動の変遷に焦点を当て、データが示す数値の背後にある高齢者の思いや、社会構造の変化が彼らのライフスタイルに与える影響についても考察を深める。

本調査から浮かび上がってきたのは、一部で持たれているイメージとは異なる、非常にアクティブで自己管理意識の高い高齢者の姿であり、それは進行する超高齢社会における新たな可能性を示唆している。

なお、本調査の調査対象者はシルバー人材センターの会員(シルニアスパネル)であり、一般の同年代の高齢者よりも健康度や健康意識が高いことにご留意いただきたい。

調査概要

本コラムを読む上での留意点

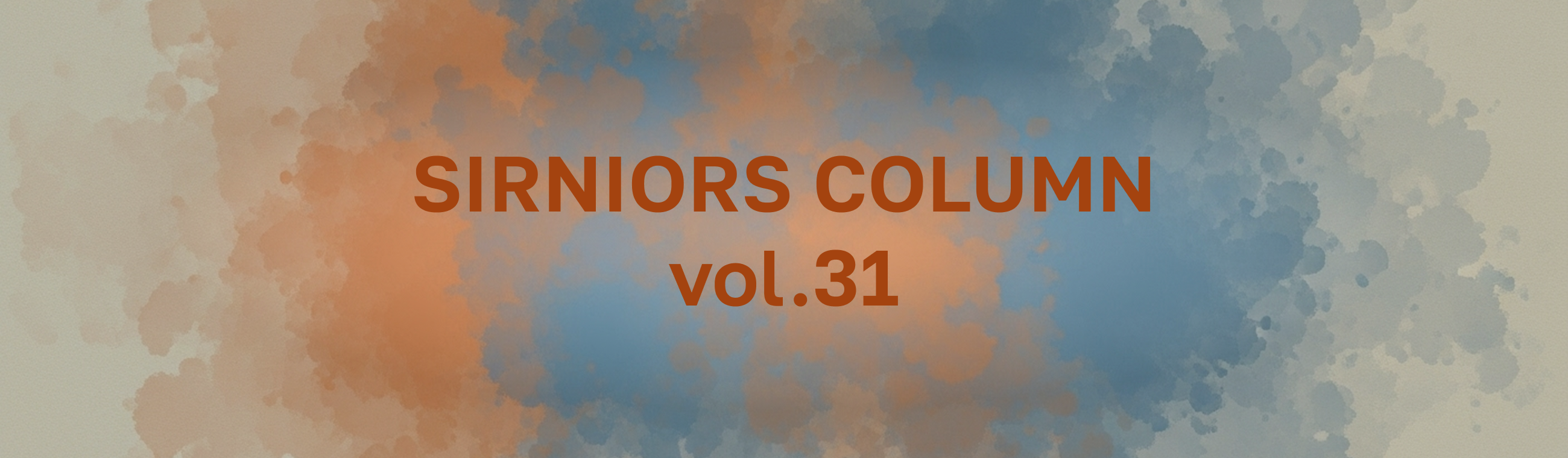

健康維持の基本となる食生活において、高齢者はどのような点に留意しているのであろうか。本調査結果は、彼らの高い自己管理意識を明確に示している。

図1によれば、「野菜を多くとる」(男性62.0%、女性72.0%)、「規則正しく食事をとる」(男性66.0%、女性66.0%)が男女共通で高い割合を占めており、バランスの取れた食生活への基本的な配慮が伺える。特筆すべきは、女性の意識の高さである。「豆・大豆製品を多くとる」(女性54.0%

vs 男性37.0%)、「乳製品を多くとる」(女性49.0% vs 男性34.0%)といった具体的な栄養素の摂取に加え、「食品添加物の無い・少ない食品をとる」(女性36.0% vs

男性16.0%)や「無農薬・低農薬の食品をとる」(女性19.0% vs

男性9.0%)など、女性の食の「質」や「安全性」に対する関心が男性よりも顕著に高い。これは、食卓を預かる役割を担ってきた経験や、健康や安全性に関する情報感度の高さが影響していると考えられる。一方で、「特に気を付けていることはない」と回答した割合は男性3.0%、女性2.0%と極めて低く、調査対象となった高齢者の大多数が何らかの形で食生活を通じた健康管理・健康増進に取り組んでいる実態が明らかになった。

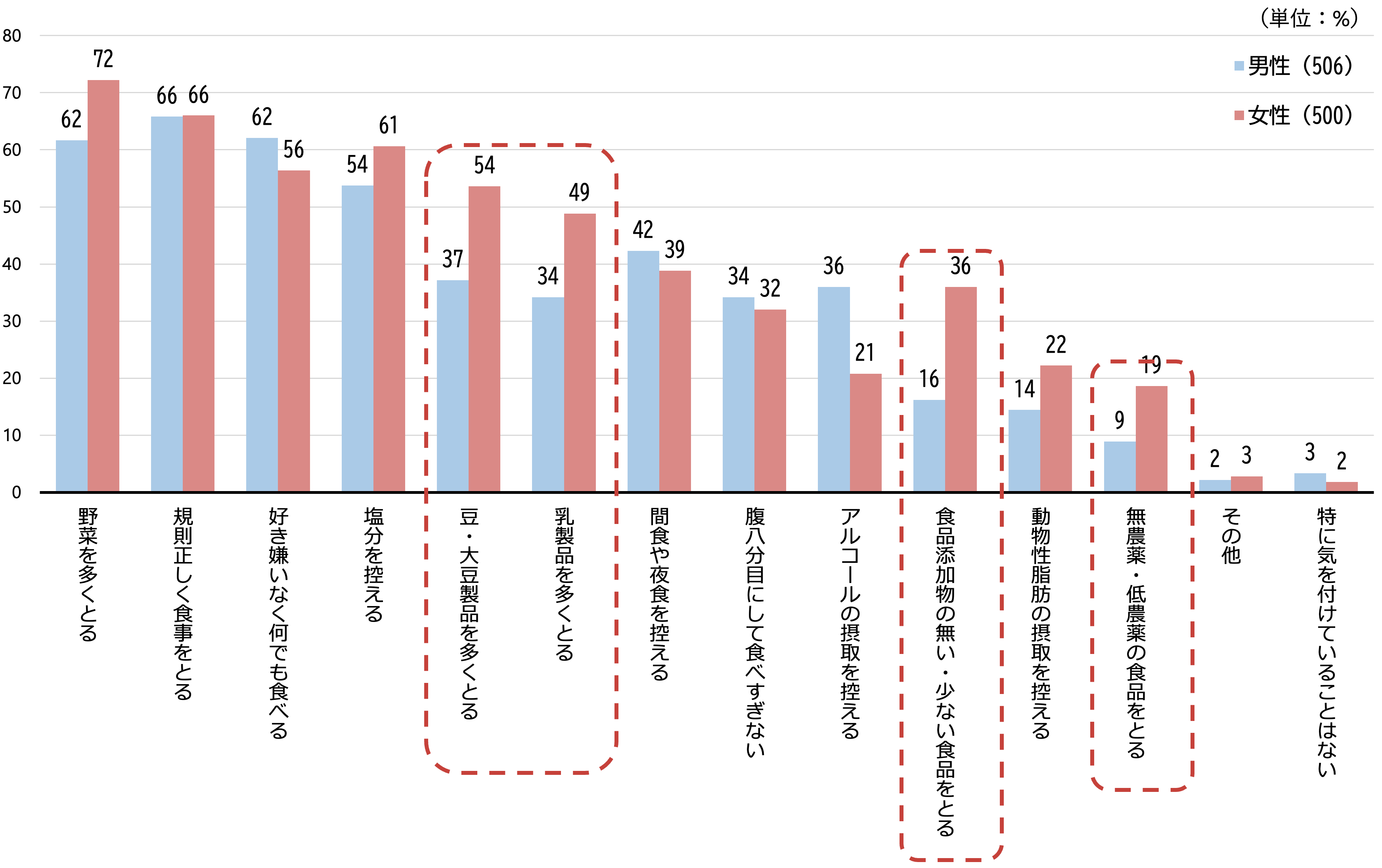

次に、身体的な健康維持に不可欠な運動習慣について見ていこう。一般的に高齢になると運動機会が減少すると思われがちだが、本調査結果はそのような固定観念を覆すものであった。 図2が示す通り、全体の80.9%が「週に1回以上」何らかの運動を行っており、高齢者の活動的な側面が際立っている。さらに特筆すべきは、年齢層別の傾向である。「ほぼ毎日」運動していると回答した割合は、男女ともに80歳以上で最も高く、男性で47.2%、女性で43.6%に達する。これは、65~69歳(男性25.2%、女性29.7%)や70~74歳(男性34.9%、女性24.5%)といった比較的若い高齢者層よりも高い数値である。この背景には、退職から時間が経過し就労の割合が減少することで生まれる時間的余裕に加え、加齢に伴う身体機能の維持・向上への切実な意識などが考えられる。また、シルバー人材センターの会員という調査対象者の特性上、もともと活動意欲の高い層である可能性も考慮すべきだが、それを差し引いても80代のこの活動レベルは注目に値する。一方で、「ほとんどしていない」割合が65~69歳で男女ともにやや高い(男性17.1%、女性17.8%)点は、現役を引退したばかりでまだまだ体力的にも元気であることから、あえて運動しようと意識する必要性を感じにくい状況が背景にあると考えられる。高齢者の運動支援においては、年代ごとの体力レベルや生活状況、心理的要因を考慮したアプローチの重要性が浮き彫りになる。

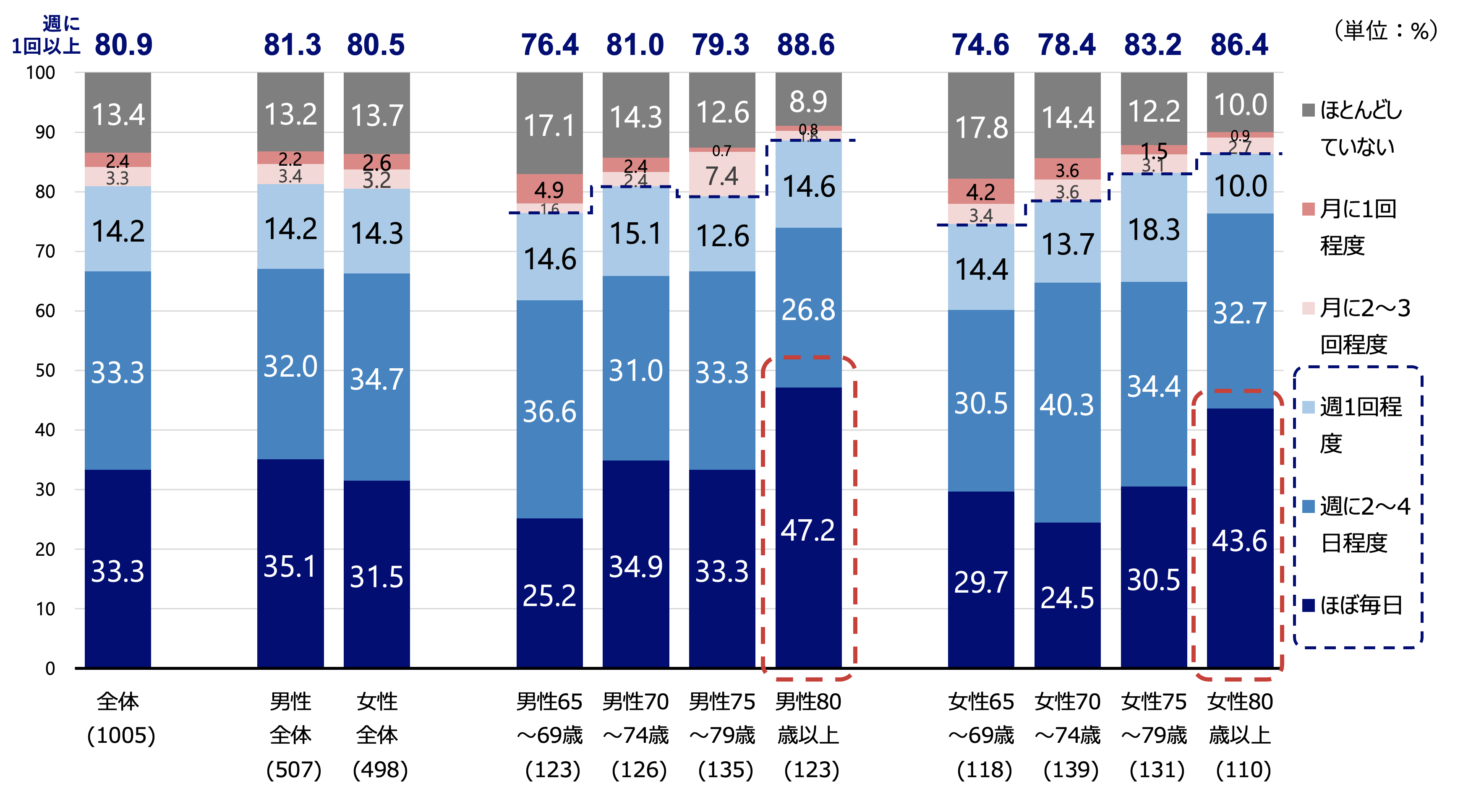

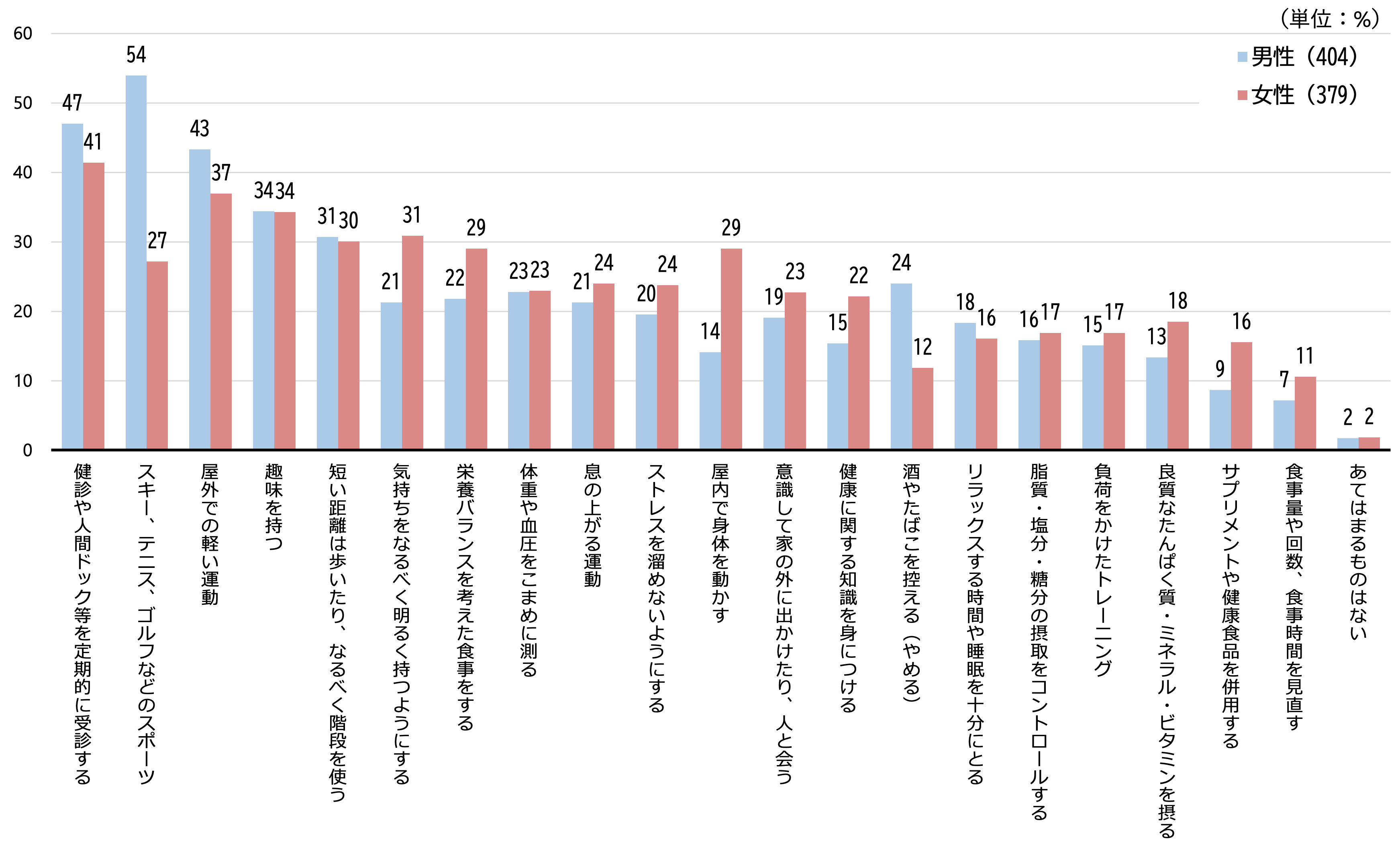

人の健康行動は、ライフステージの変化と共にダイナミックに変わる。本調査では、「現役時代」、「現在」、そして「最近になってはじめたこと」という3つの時点での健康行動を比較することで、高齢期における意識と実践の変容を捉えた。

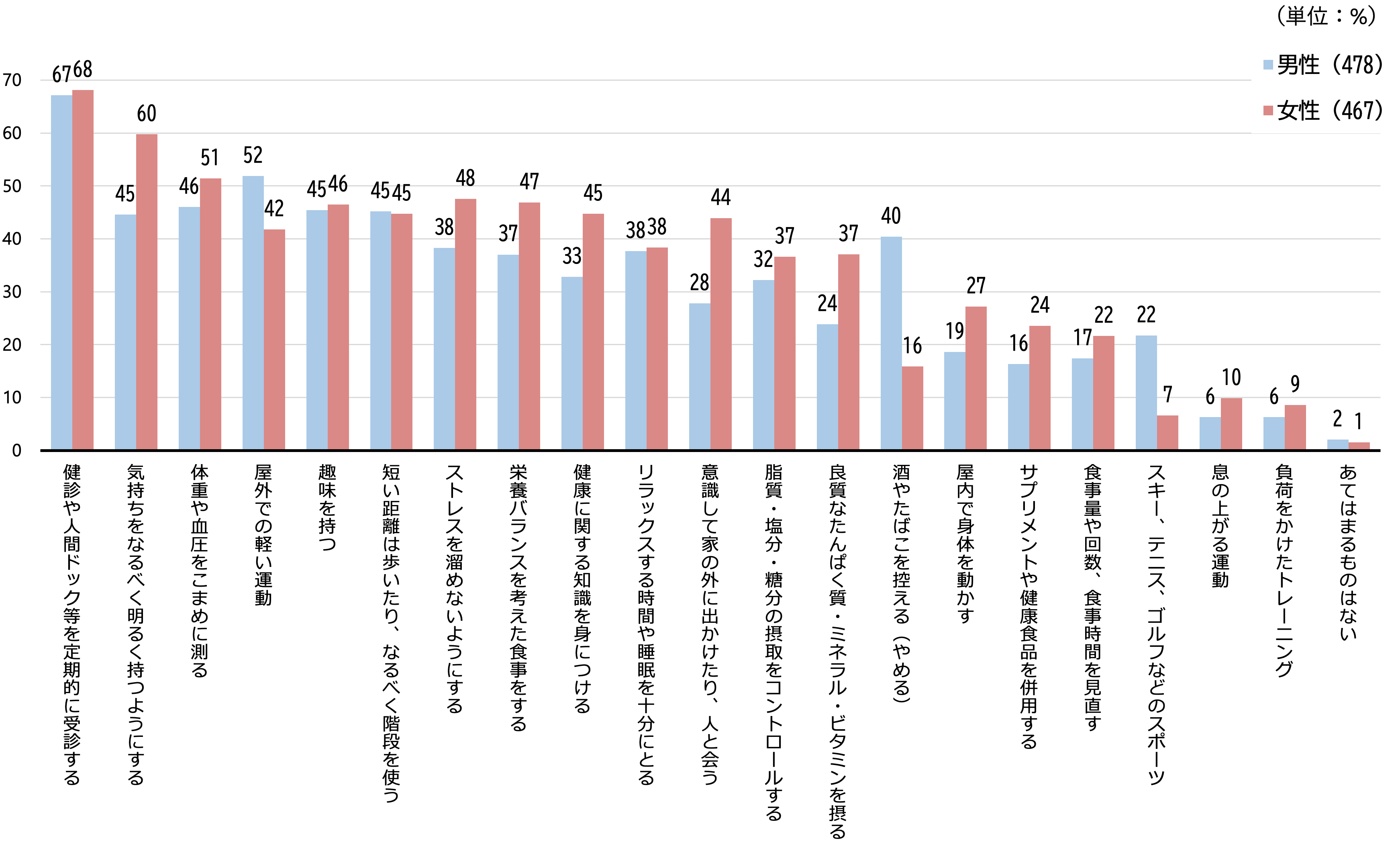

図3(現役時代)と図4(現在継続)を比較すると、興味深い変化が見て取れる。現役時代、男性が健康維持・増進のためにやっていたことは「スキー、テニス、ゴルフなどのスポーツ」(54.0%)が最も多かったのに対し、女性は「健診や人間ドック等を定期的に受診する」(41.0%)がトップであった。これは、当時の社会において、男性は仕事や趣味など身体を動かす活動を好む傾向が強かった一方、女性は家庭内での健康管理意識が高く、定期健診など自身や家族の健康に気を配る傾向が強かったことを反映している可能性がある。

現在も継続してやっていること(図4)では、男女ともに「健診や人間ドック等を定期的に受診する」がトップ(男性67.0%、女性68.0%)となり、その実施率は現役時代よりも上昇している。これは、加齢に伴い健康への関心と定期的なチェックの重要性が高まることを示している。「スキー、テニス、ゴルフなどのスポーツ」は男性で54.0%(現役時代)から22.0%(現在)へ、女性で27.0%から7.0%へと大幅に減少しており、より負荷の少ない「屋外での軽い運動」(男性は43.0%→52.0%と増加、女性は37.0%→42.0%と増加)へとシフトしている様子がうかがえる。

また、男女ともに「気持ちをなるべく明るく持つようにする」(男性21.0%→45.0%、女性31.0%→60.0%)、「体重や血圧をこまめに測る」(男女とも23.0%→男性46.0%、女性51.0%)、「栄養バランスを考えた食事をする」(男性22.0%→37.0%、女性29.0%→47.0%)といった、日常的な自己管理や精神的な健康維持に関する項目の実施率が大幅に上昇している点は特筆すべきである。

これは、高齢期において身体的健康だけでなく、心の健康や生活習慣病予防への意識が格段に高まっていることを物語る。特に女性の「気持ちをなるべく明るく持つようにする」が60.0%(現在)と非常に高い点は、ストレス管理やポジティブな心理状態の維持がQOL(生活の質)向上に不可欠であるとの認識が浸透していることを示唆する。

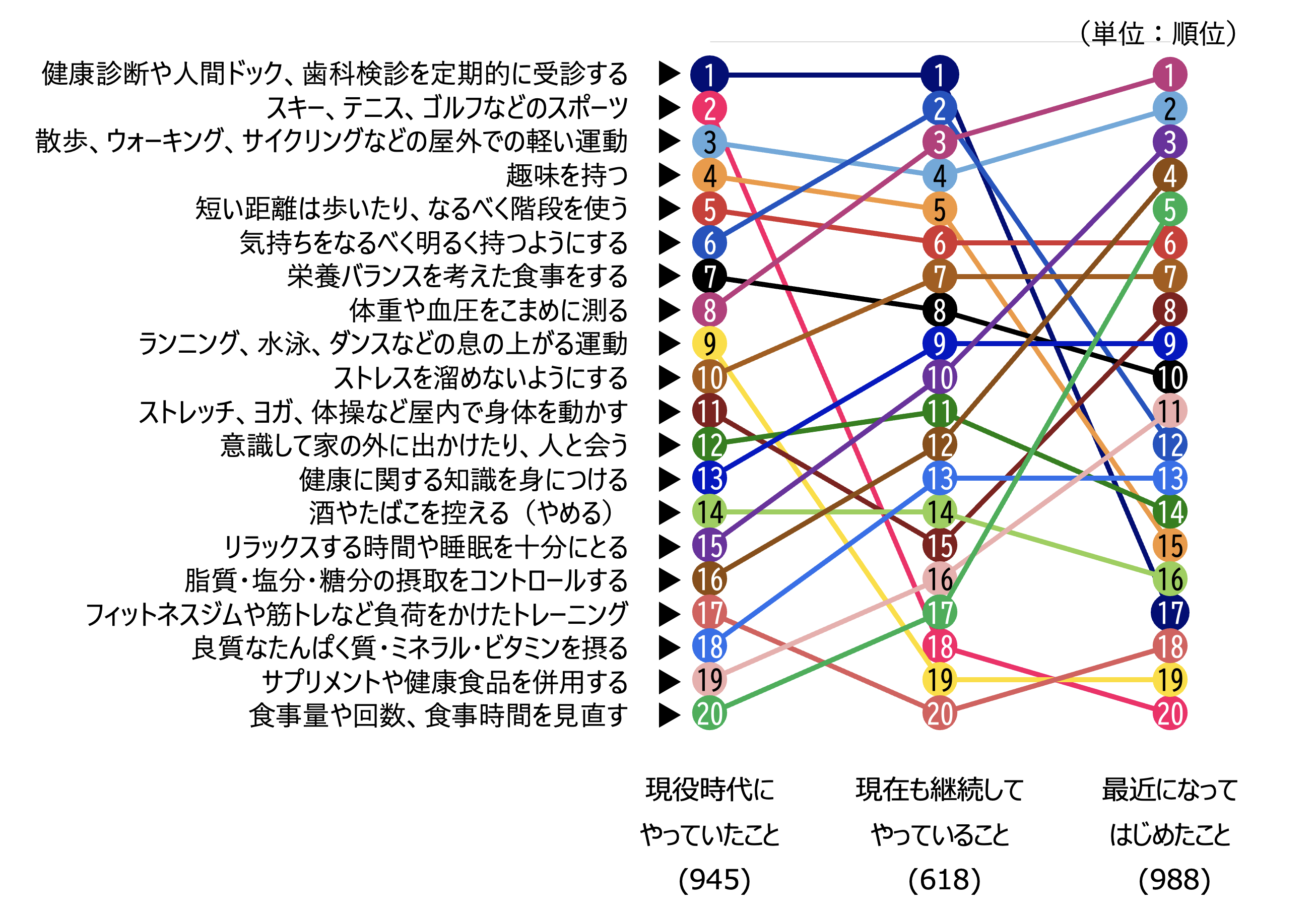

図5は、健康維持・増進のために「現役時代にやっていたこと」「現在も継続していること」「最近になってはじめたこと」をそれぞれ回答数が大きい順に並べ、その順位を比較したものである。ここで示される健康行動の優先順位の変動は、高齢期における意識の変容をさらに鮮明に映し出している。「最近になってはじめたこと」のランキングは、まさに高齢期のリアルな健康課題への処方箋と言えるだろう。トップに躍り出たのは「体重や血圧をこまめに測る」(1位)であり、続いて「散歩、ウォーキングなど屋外での軽い運動」(2位)、「リラックスする時間や睡眠を十分にとる」(3位)、そして食事管理に関する「脂質・塩分・糖分の摂取をコントロールする」(4位)、「食事量や回数、食事時間を見直す」(5位)が続く。この結果は、漠然とした健康志向から、具体的な数値管理や生活習慣の抜本的な見直しといった、より切実で対処的な自己管理へと行動がシフトしていることを示唆している。同時に、これらの行動は身体への負荷が少なく、簡単で取り組みやすいという共通点もあり、持続可能性を重視する姿勢がうかがえる。対照的に、現役時代には2位と花形であった「スキー、テニス、ゴルフなどのスポーツ」は「最近はじめたこと」では20位へ、同様に「ランニング、水泳、ダンスなど息の上がる運動」も9位から19位へと順位を大きく下げている。これは、加齢による身体的変化を受容し、負荷の高い活動から、より安全で持続可能な健康法へと賢く移行する現実的な選択と言える。また、運動とは異なる側面で興味深いのが「趣味を持つ」という項目の変化である。現役時代には4位と上位であったが、「最近になってはじめたこと」では15位に低下している。これは、現役時代からの趣味は継続されやすい(現在継続5位)一方で、高齢期に入ってから全く新しい趣味を見つけて始めることには、一定の難しさがあることを示唆しているのかもしれない。

これらの順位変動は、高齢者が自身の身体と対話しながら、非常に主体的に健康行動を再構築している 姿を浮き彫りにしているのである。

本調査結果は、現代の高齢者が決して画一的な存在ではなく、多様な価値観と健康観を持ち、積極的に自らの健康と生活の質の向上に努めている実態を明らかにしている。食生活におけるこだわりや運動習慣の継続、またライフステージごとに健康行動を見直している点からは、高齢者が自分の健康に対して冷静に向き合っている姿勢がうかがえる。特に、80代に見られる驚くべき活動性や、精神的な充足を重視する傾向の高まりは、超高齢社会における新たな高齢者像を提示しており、これまでのシニア像をアップデートする必要性を示唆している。

企業や行政、そして地域社会は、こうした高齢者のリアルな姿と潜在的なニーズを深く理解し、彼らの主体性を尊重し、その能力をさらに引き出す商品、サービス、そして社会参加の機会を提供していくことが求められる。例えば、食の安全性や質の高さへの関心に応える製品開発、多様な体力レベルや嗜好に合わせた運動プログラムの提供、メンタルヘルスケアや趣味を通じたコミュニティ形成の支援などが考えられる。高齢者の抱える健康上の不安に寄り添いつつも、彼らの内に秘められた活力や適応力を引き出し、それを社会全体の豊かさへとつなげていく視点が不可欠である。

A1. 調査によると、高齢者の多くは非常にアクティブで自己管理意識が高いことが明らかになりました。例えば、全体の8割以上が週に1回以上運動しており、特に80歳以上では「ほぼ毎日」運動する割合が最も高くなっています。これは、加齢とともに活動量が減るという一般的なイメージを覆す結果です。

A2. 男女ともに「野菜を多くとる」「規則正しい食事」といった基本的な健康意識は高いですが、特に女性は食の「質」と「安全性」を重視する傾向が顕著です。「食品添加物の無い・少ない食品」や「無農薬・低農薬の食品」を選ぶ割合が男性を大幅に上回っており、食材選びへのこだわりが強いことがうかがえます。

A3. 現役時代はゴルフやテニスといった負荷の高いスポーツが中心だったのに対し、高齢期では「ウォーキングなどの軽い運動」へとシフトする傾向が見られます。また、身体的な活動だけでなく、「気持ちをなるべく明るく持つ」といった精神的な健康維持や、「体重や血圧をこまめに測る」といった具体的な数値管理への意識が大幅に高まるのが特徴です。

A4. 最近始められた健康法は、「体重や血圧をこまめに測る」「脂質・塩分・糖分をコントロールする」など、具体的な数値管理や生活習慣の見直しが上位を占めています。これは、漠然とした健康志向から、自身の身体と向き合い、持続可能で対処的な自己管理へと行動がシフトしていることを示しています。

A5. 高齢者の高い健康意識と具体的なニーズは、多くのビジネスチャンスを示唆しています。例えば、女性の食の安全性への関心の高さに応える高品質な食品や配食サービス、多様な体力レベルに合わせた運動プログラム、日々の健康管理をサポートするデジタルツールやサービスなどが考えられます。また、心の健康を重視する傾向から、趣味や交流を通じたコミュニティ形成支援も有望な分野と言えるでしょう。

シニア世代の

実態調査なら