NRI社会情報システム株式会社 事業企画部 シニアコンサルタント 山村 祐太

2025/08/18

「シニアの最大の関心事は健康」とよく言われる。それは事実であるが、その内実は私たちが想像する以上に豊かで多面的である。本稿では、当社のシニア調査パネル「シルニアス」を用いて2024年10月~11月に実施したアンケート調査結果をもとに、画一的なイメージとは異なるいくつかの発見を共有したい。例えば、女性の4割が「ビンの蓋が開けにくい」と感じていること。そして、身体的な変化は増えるはずの「80代」で、なぜか健康満足度が上昇する傾向にあること。データから見えてくるシニアのリアルな姿や気持ちから、これからの社会のヒントを探る。

調査概要

本コラムを読む上での留意点

なお、本稿における考察は、当社のシニア調査パネル「シルニアス」を対象としたアンケート結果に基づくものであり、特定の医療的見解を示すものではないことにご留意されたい。

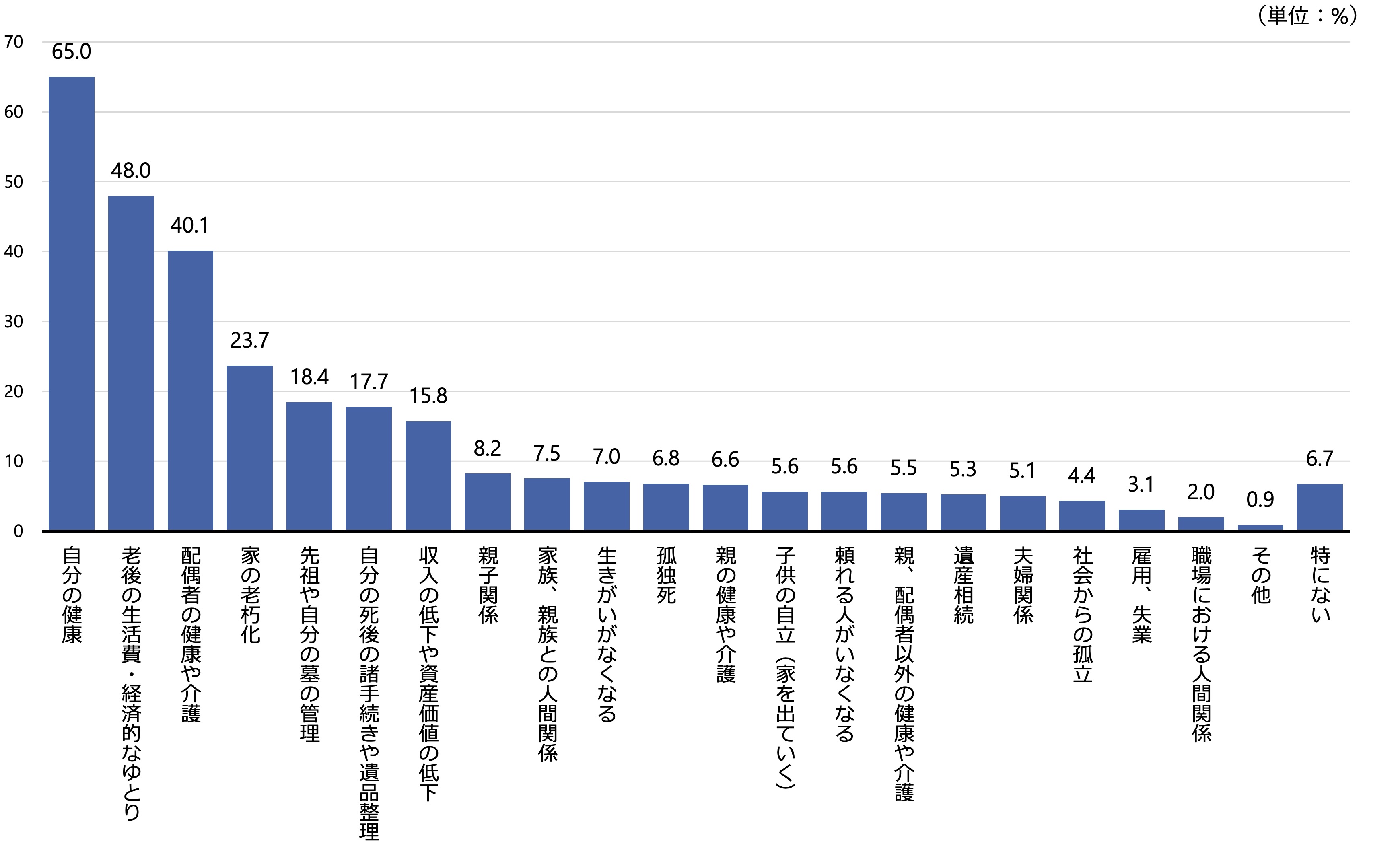

年齢を重ねる中で、人々は何に心を悩ませているのだろうか。まず、高齢者が現在どのような不安や悩みを抱えているか、その全体像を見ていきたい(図1)。

最も多くの回答が寄せられたのは「自分の健康」(65.0%)であった。次いで「老後の生活費・経済的なゆとり」(48.0%)、「配偶者の健康や介護」(40.1%)と続き、暮らしの土台となる要素が不安の中心であることは、多くの人の実感と一致する点であろう。

一方で注目したいのは、これらの大きなテーマ以外にも多様な悩みが見られる点である。「家の老朽化」(23.7%)、「先祖や自分の墓の管理」(18.4%)、「自分の死後の諸手続きや遺品整理」(17.7%)といった、住まいや終活に関する具体的な悩みも、決して無視できない割合を占めている。これらは、単に目先の心配事というよりも、長く暮らしてきた生活基盤や、自身の人生の締めくくり方といった、より大きなテーマが身近な課題として意識されていることの表れだろう。

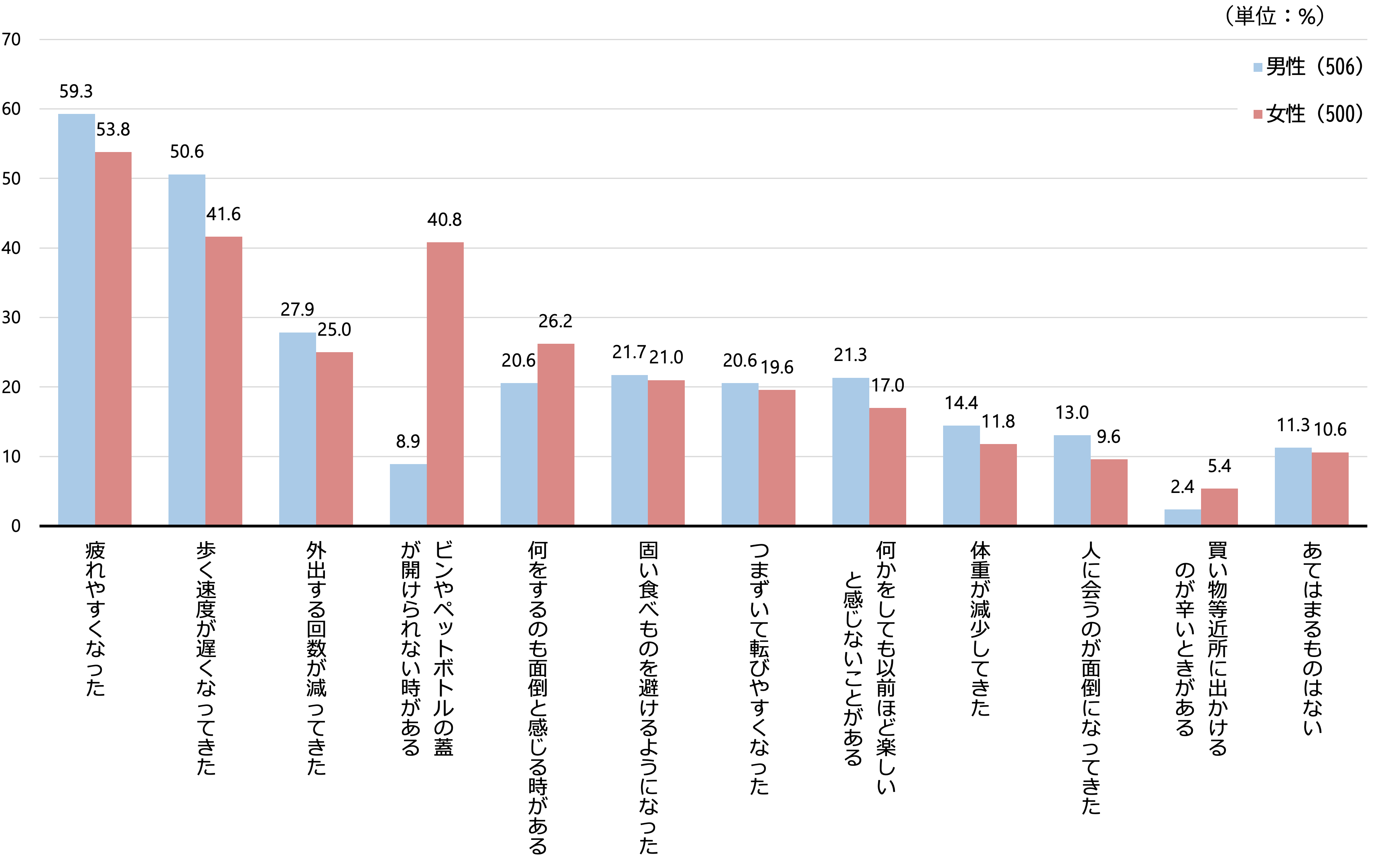

一口に「健康不安」と言っても、その内実をデータで詳しく見ていくと、男女に共通する悩みと、性別によって傾向が異なる課題の両方が見えてくる(図2)。

「疲れやすくなった」「歩く速度が遅くなってきた」といった身体能力の変化は、男女ともに半数以上の人が挙げる共通の悩みである。これらは性別を問わず、多くの高齢者が経験する加齢のサインと言えるだろう。しかしその一方で、データは特に女性が日常生活の中で直面する、より具体的な悩みを浮かび上らせている。それが「ビンやペットボトルの蓋が開けられない時がある」という項目だ。この悩みを抱える女性は40.8%にのぼるのに対し、男性は8.9%に留まる。この30ポイント超という大きな差は、単なる筋力の差だけではなく、日々の暮らしの中で女性が感じている、ささやかだが切実な困りごとを反映していると考えられる。

「ビンの蓋が開かない」といった一つ一つの出来事は、積み重なると「自分一人では生活できないかもしれない」という不安や、自信の喪失につながる可能性もある。身体全体の活力低下という大きな悩みに寄り添うだけでなく、こうした一人ひとりの生活実感に根差した困りごとに目を向けることが、本当に役立つサポートのヒントになるのではないか。

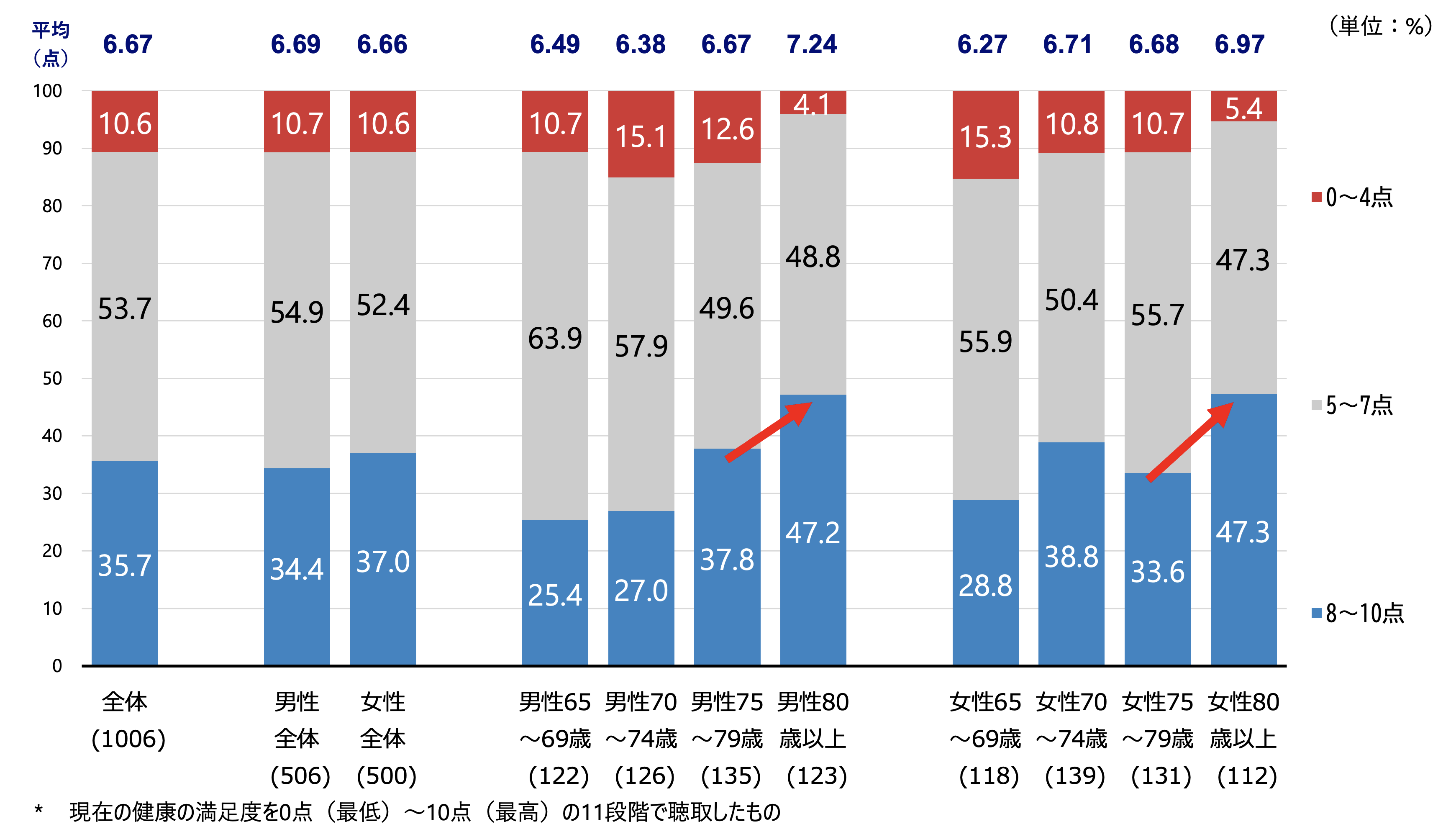

今回の調査で最も興味深い発見の一つが、年齢と健康満足度の関係である(図3)。データは、一般的なイメージとは少し異なる興味深い傾向を示した。

現在の健康状態の満足度を10点満点で評価してもらったところ、60代後半から70代にかけては横ばい、もしくはやや低下するのに対し、80歳以上になると男女ともに満足度が目に見えて上昇するのである(男性80歳以上:平均7.24点、女性80歳以上:平均6.97点、男性80歳以上8~10点の割合47.2%、女性80歳以上8~10点の割合47.3%)。

もちろん、今回の調査対象者がシルバー人材センターの会員であること、つまり80歳を過ぎても社会参画に意欲的な、比較的アクティブな方々である点は考慮に入れる必要がある。しかし、注目すべきは満足度の高さそのものよりも、70代を底にV字回復を見せているという「変化」である。身体的な変化は増していくはずの年代で、なぜ主観的な満足度は上がるのだろうか。この背景には、身体的な健康状態だけでは説明できない、次のような心理的・社会的な要因が考えられる。

第一に、「比較対象の変化」である。70代までは元気な同世代や過去の自分と比べて「衰え」を感じやすいのかもしれない。しかし80代になると、周囲には、より多くの不調を抱える友人が増えてくる。そうした状況の中で「この年齢で、まだ社会と関わり、働けている」という事実そのものが肯定的に捉えられ、満足度を押し上げている可能性がある。

第二に、「達成可能な目標による自己肯定感」である。「完璧な健康」という目標ではなく、「今日も仕事に行けた」「誰かの役に立った」という達成可能で具体的な目標に視点が移ることで、日々新たな自己肯定感が育まれているのかもしれない。これは、加齢による身体的な変化を嘆くのではなく、日々の達成感を新たな価値基準とすることで、前向きに毎日を過ごそうとする心の働きと言えるだろう。

この結果は、シニアのウェルビーイング(より良い状態)を単純な身体機能だけで測ることの難しさを示している。特にアクティブな層においては、加齢という現実を受け入れた上で、なお前向きな意味を見出していく心の働きを理解することこそが、彼らの充実感を支える上で重要になるだろう。

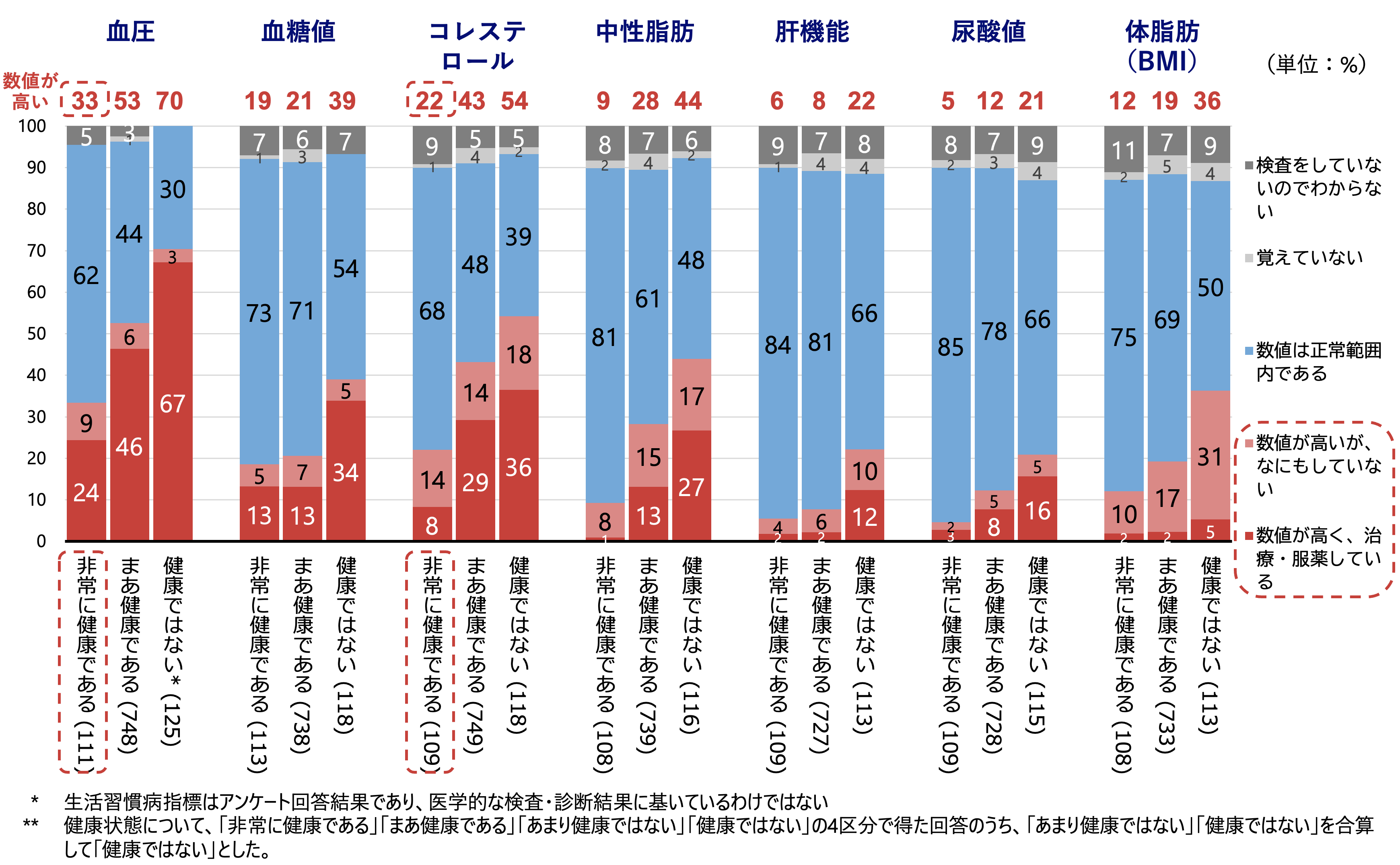

自己認識と客観的な健康状態の間には、時にギャップが見られることがある。今回の調査でも、その一端が垣間見えた。「非常に健康である」と回答した人の中でも、「血圧が高い(治療・服薬中を含む)」と答えた人は33%、「コレステロールが高い」人は22%にものぼった。これは、自覚症状が出にくい生活習慣病の特性をよく表している(図4)。本人は「健康だ」と思っていても、気づかないうちにリスクが進行している可能性があることを示している。

この「自分は健康だ」という思いと、実際の状態とのズレは、見過ごされがちな健康リスクを示唆している。「自分は健康だ」という主体的な感覚は、日々の活力の源であり、非常に重要である。しかし、そのポジティブな自己像が、かえって静かに進行するリスクから目を逸らす一因になる可能性も考えられる。このギャップを埋めるには、一方的な指導や不安を煽るような方法は適していない。「健康診断に行ってほしい」と直接的に言うのではなく、「今の元気をできるだけ長く続けるために、体の状態をチェックしてみませんか」といった、本人の自己肯定感を尊重した、さりげない働きかけが大切になる。家族や地域社会が、こうした心理的背景を理解し、適切な健康行動へとつなぐ橋渡し役となることが求められる。

今回の調査では、「健康」という高齢者の大きな関心事を軸にしながらも、女性が抱える「ビンの蓋が開けにくい」といった日常の困りごと、80代で健康満足度がV字回復するという心の変化、そして「自分は健康だ」という自己認識と実際の健康状態のギャップなど、シニアの多面的な意識がデータから浮かび上がってきた。

こうしたデータを単なる数字としてではなく、一人ひとりの「生活実感」として捉えて寄り添うことが、個々の課題を解決し、誰もが自分らしく年齢を重ねられる社会を考える上でのヒントとなるのではないだろうか。

A1. シルニアス調査では、65.0%が「自分の健康」を不安や悩みのトップに挙げています。次いで「老後の生活費・経済的なゆとり」48.0%、「配偶者の健康や介護」40.1%が続きます。住まいや終活についても一定以上の割合で不安が挙げられています。

A2. 男女ともに「疲れやすい」「歩く速度が遅くなった」などの身体的変化が共通した悩みです。一方で「ビンやペットボトルの蓋が開けにくい」と答えた女性は40.8%と、男性の8.9%を大きく上回り、日常の困りごとには男女差があります。

A3. 調査によると、80歳以上の健康満足度は男女とも上昇し、男性平均7.24点、女性6.97点(8~10点の割合約47%)。要因として、同世代と比べた自己肯定感や「今日も活動できた」という達成可能な目標が充実感につながっている可能性が考えられます。

A4. 「非常に健康」と自己認識している人の中でも、血圧が高い(治療・服薬中も含む)人は33%、コレステロールが高い人は22%存在しています。これは自覚症状が少ない生活習慣病特有の傾向で、主体的な健康感だけでは実態が分かりにくいギャップが生まれます。

A5. 一方的な指導や不安喚起ではなく、本人の自己肯定感や前向きな健康観を尊重し、「今の元気を長く維持するため」といった促しが有効です。家族や地域が寄り添い、日常の困りごとへの支援と共に適切な健康行動への橋渡しが求められます。

シニア世代の

実態調査なら