NRI社会情報システム株式会社 開発部 ビジネスデザイングループ グループマネージャ 古川 慶子

2025/08/04

人生100年時代を迎え、高齢期の生活の質は、健康状態や経済状況だけでなく、豊かな人間関係によっても大きく左右されるといわれている。私たちは皆、いつまでも心豊かなつながりを持ち続けたいと願うものだ。しかし、多くの人々は仕事からのリタイアや身体能力の変化に伴い、社会との繋がりが希薄になることを不安に感じる傾向にある。果たして、高齢者の人間関係は一様に縮小し、希薄化しているのだろうか。

本稿では、当社「シルニアスパネル」を使って2024年10月~11月に実施した「シニア世代に学ぶ現役時代の過ごし方」アンケート調査結果を基に、高齢者の人間関係のリアルな変化をデータから読み解き、豊かなセカンドライフを送るためのヒントを探る。データが示すのは、決して一方的な関係性の縮小ではない。むしろ、高齢期は新たなつながりを築き、自分らしい幸福な人間関係を「再構築」する絶好の機会となり得るということである。

調査概要

本コラムを読む上での留意点

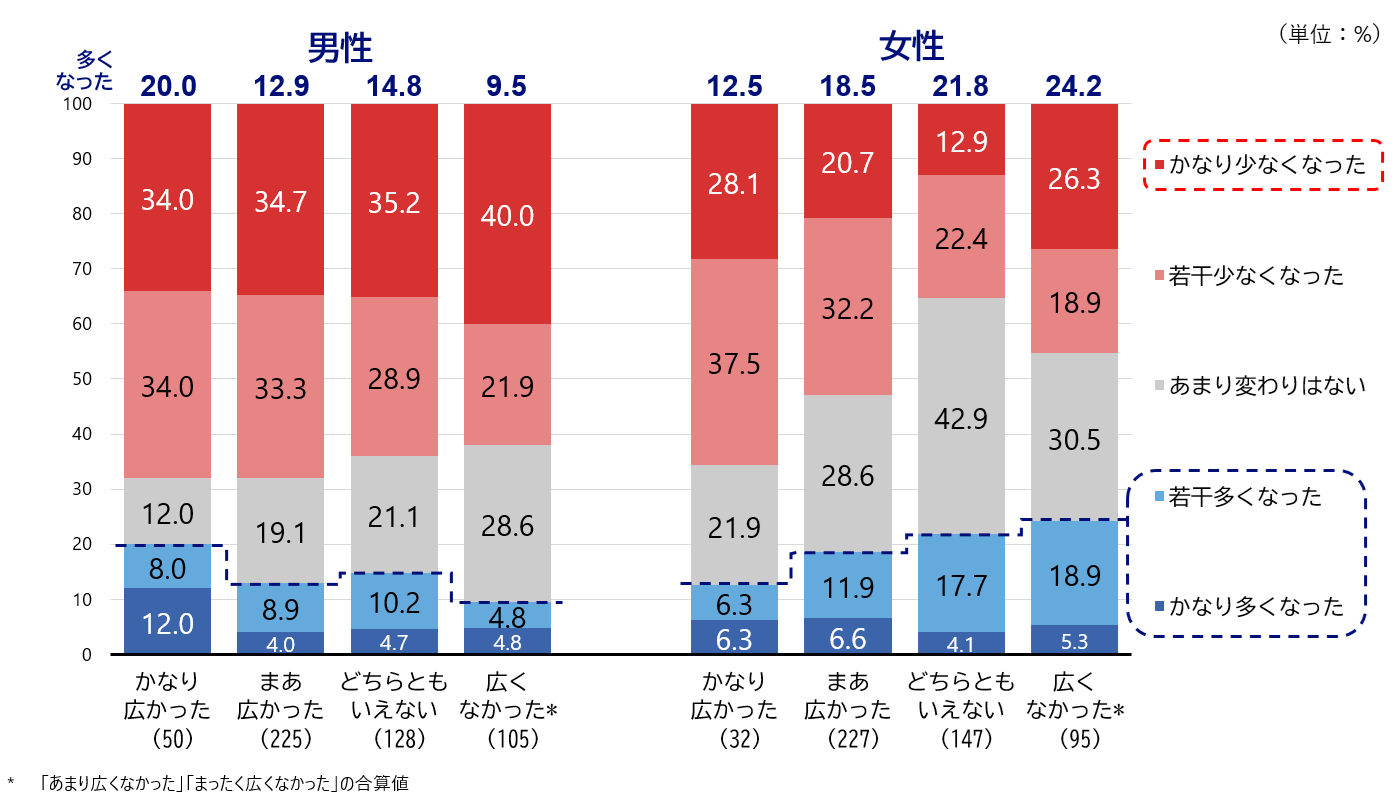

まず、現役時代と現在の人付き合いの変化 (図1)から、その実態を詳細に見ていこう。

現役時代に人付き合いが「かなり広かった」男性のうち、34.0%がリタイア後に「かなり少なくなった」と感じており、人付き合いの変化が大きいことがわかる。これは、現役時代に広範な人間関係を築いていた人が、退職による環境変化で、関係性の維持が難しくなることを示唆している。例えば、「企業」という組織を離れることで、仕事上の役割による人間関係が自然消滅したり、物理的な接触機会が激減したりするためと考えられる。多くの人間関係が「与えられた」ものであった現役時代とは異なり、リタイア後は「自ら選び取る」関係性への転換が求められる。このギャップが、「かなり少なくなった」という感覚につながっているのかもしれない。

次に男女差を見てみよう。男性は現役時代の人付き合いの広さにかかわらず、34%~40%が「かなり少なくなった」と感じているが、女性で「かなり少なくなった」と感じているのは12.9%~28.1%にとどまっており、男女差が大きいことがわかる。男性は仕事を通じて人間関係を築くことが多く、リタイア後に仕事関係のつながりが希薄になりがちだ。さらに、現役時代に仕事外のネットワーク形成が少ないと、家庭外に新しい人間関係を築くのが難しいからだろう。対して、女性は地域活動や趣味のサークルなどへの参加率が高い傾向があり、ご近所やママ友など、現役時代から職場や家族関係以外でも多様な人間関係を築いていることが多いため、リタイア後も人間関係の変化は緩やかである。

一方で、注目したいのは、現役時代の人付き合いが「広くなかった」(「あまり広くなかった」と「まったく広くなかった」の合算値)と答えた人たちの間でも、高齢期に人付き合いが「多くなった」という回答が見られる点だ。その割合は男性で9.5%、女性では24.2%にものぼる。これは、仕事以外での人付き合いの拡大に苦戦しがちな男性に対し、女性は子育てや家事を通じて築いてきた多様なネットワークを活かし、高齢期にも人付き合いを広げることに成功している様子を示している。つまり、現役時代には人間関係が限られていた人でも、高齢期に新たなコミュニティや活動に参加することで、むしろ人付き合いの広がりを実感するケースがあることを示している。定年退職で生まれた自由な時間や、社会と繋がりたいという気持ちが、人間関係をより豊かにしているのかもしれない。

高齢期は、人間関係がただ縮小する時期ではなく、新たな関係を築いたり、これまでの関係を見直したりして、人との輪を「広げる」チャンスを秘めた時期でもあるのだ。こうした人付き合いの「再構築」は、高齢者の社会参加や学びへの意欲とも深く関わっている。「高齢になると人付き合いが減る」という一面的なイメージを塗り替える、大きな可能性を秘めているのではないだろうか。

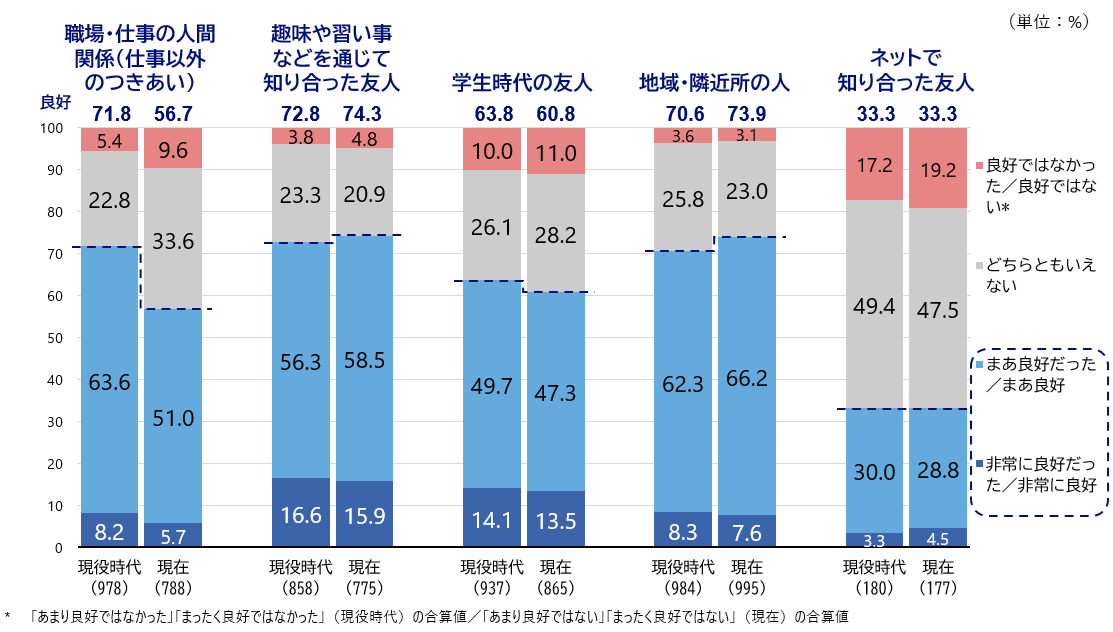

次に、現役時代と現在の人間関係の良好さを比較することで、その質の変化を見ていこう(図2)。「職場・仕事の人間関係」は71.8%から56.7%へと15.1ポイントも下がり、仕事の役割を離れると、その関係を保つ難しさがうかがえる。これは、職場での人間関係が、仕事のための機能的なつながりであることが多いためである。仕事がなくなれば、そのつながりの必要性も薄れる。また、組織内での上下関係や競争といったストレスからも解放されるため、人によってはむしろ精神的に楽になることもあると考えられる。

しかし、職場関係が減る一方で、「趣味や習い事などを通じて知り合った友人」や「地域・隣近所の人」との人間関係は、良好だと感じる割合がむしろ増加し、高い水準を保っている。具体的には「趣味や習い事などを通じて知り合った友人」との関係は72.8%から74.3%へ、「地域・隣近所の人」は70.6%から73.9%へと若干増えている。高齢期には、仕事という義務的な関係から解放され、個人の興味や関心に基づいた自由な関係、そして日常生活に密着した地域活動を通じて、新たなコミュニティで人間関係を再構築している姿がうかがえる。

この背景には、いくつかの要因が考えられる。趣味を通じた人間関係は、共通の興味・関心という土台があるため、純粋な喜びや探求心を共有でき、大きな満足感を得やすい。また、地域とのつながりは、いざという時の助け合いなど日々の生活を支えるだけでなく、所属意識や新たな役割を見つけるきっかけにもなる。特に、現役時代に仕事や通勤などで時間がなく、地域との関わりが少なかった人にとって、地域活動は新たな居場所や自己肯定感を得る貴重な機会となるだろう。

ここまでは人間関係の良好さを時間軸で比較してきたが、次にその良好さを「参加」と「対話」の頻度という視点から見ていこう。

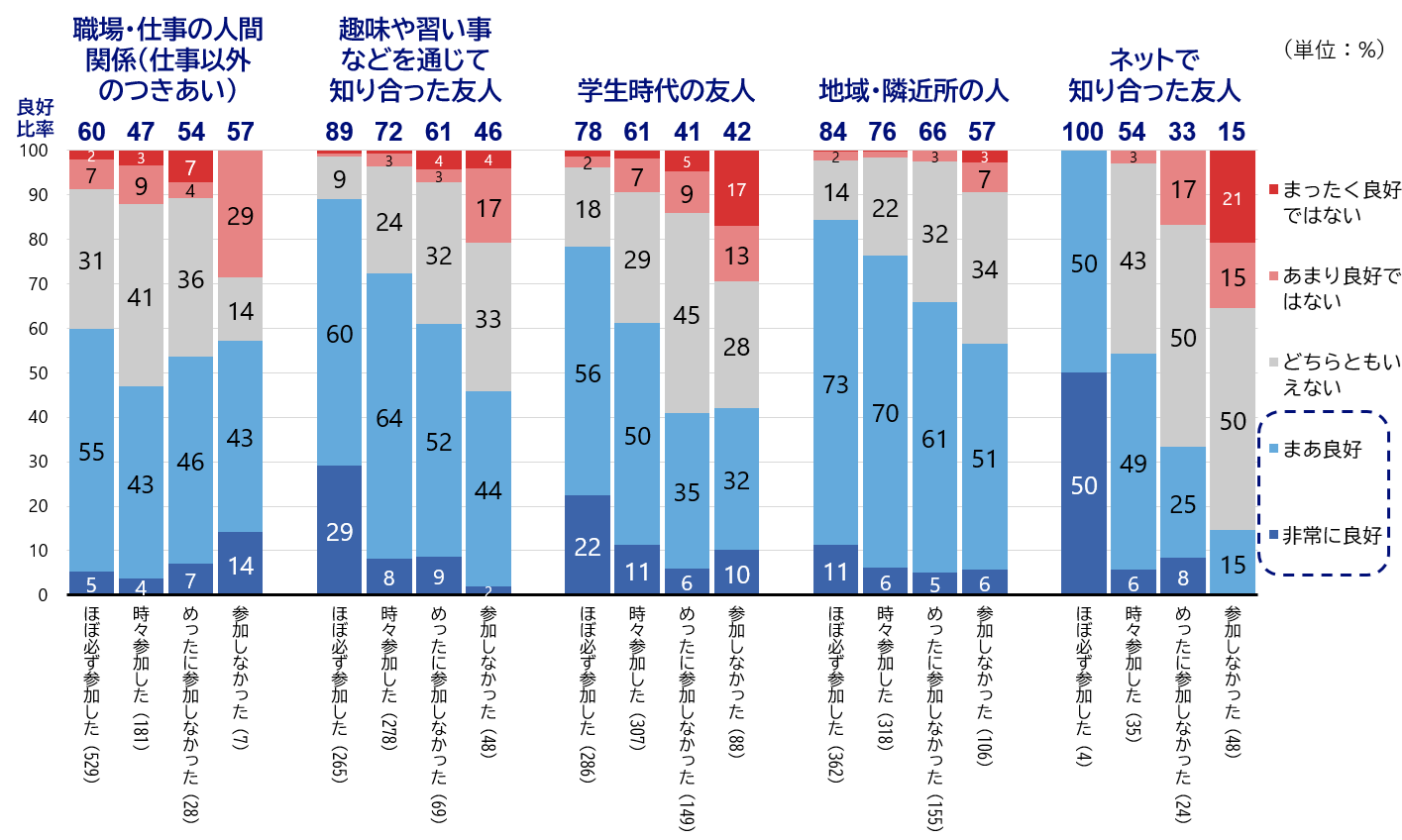

まず現役時代に集まりに参加した頻度別にみた現在の人間関係の良好さを見ると、現役時代に特定の集まりへの参加頻度が高かった人ほど、現在のその関係も良好な傾向にあることがわかる(図3)。例えば「趣味や習い事などを通じて知り合った友人」の場合、現役時代に「ほぼ必ず参加した」層の89%が現在も良好な関係であるのに対し、「めったに参加しなかった」層では61%、「参加しなかった」層では46%と、参加頻度が下がるにつれて良好な関係を保てていると感じる割合が下がっている。これは、良好な人間関係は自然に維持されるものではなく、主体的な行動と努力によって形成され、育まれることを示唆している。一方で「職場・仕事の人間関係(仕事以外のつきあい)」の場合、「時々参加した」層の47%が現在も良好な関係であるのに対し、「参加しなかった」層で57%と、参加頻度と現在の人間関係の良好さに相関はみられない。このことから、仕事上の人間関係の良好さと、職場外の集まりへの参加頻度は、直接的には関係しないことがわかる。

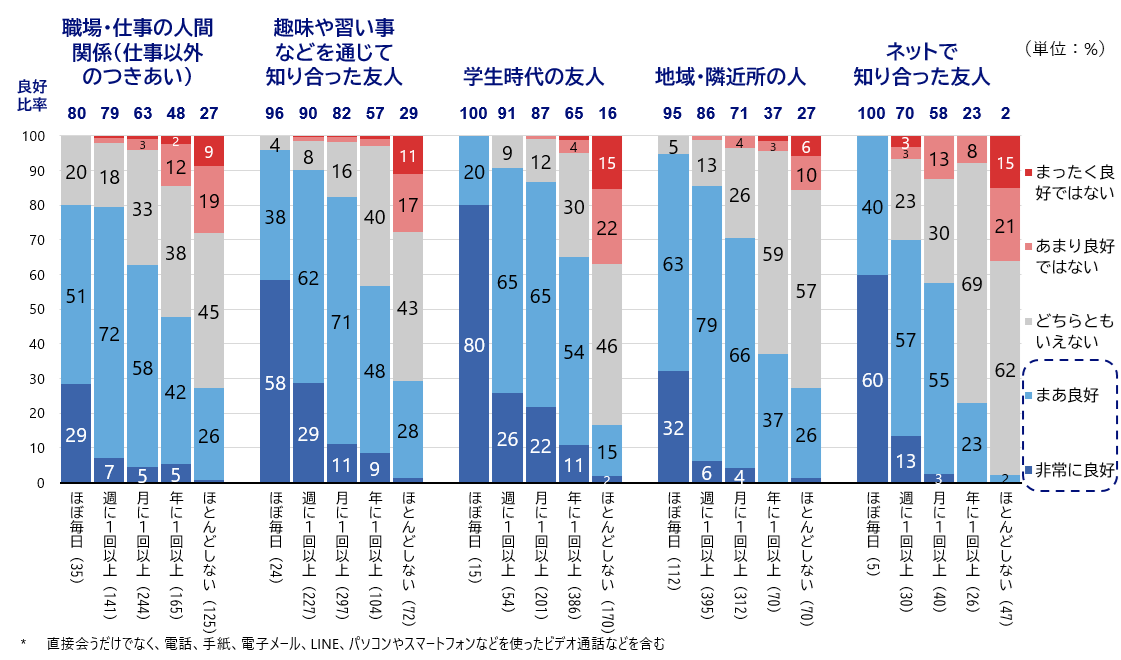

次に、最近の会話・連絡の頻度別の現在の人間関係の良好さを見ると、その相関はより一層明確になる(図4)。例えば、「職場・仕事の人間関係」では、「ほぼ毎日」会話・連絡をとる層の80%が現在の関係性を良好と捉えている一方、「ほとんどしない」層では良好との回答は27%に留まる。同様に、「趣味や習い事を通じて知り合った友人」では、「ほぼ毎日」の層で96%が良好と回答したのに対し、「ほとんどしない」層では29%に過ぎない。「学生時代の友人」に至っては、「ほぼ毎日」の層で100%が良好と答える一方で、「ほとんどしない」層ではわずか16%であった。これらの結果は、コミュニケーションの頻度と人間関係の良好さに強い相関があることを示している。ただし、これはコミュニケーション頻度が高いから関係が良好になるのか、関係が良好だから頻度が高くなるのか、両方向の可能性が考えられる。 いずれにせよ、単に「関係性がある」という事実だけでなく、「どれだけ密に、継続的にコミュニケーションをとってきたか」が、人間関係の質を決定する上で重要な要素であることを示している。コミュニケーションの頻度が下がると、相手への関心が薄れ、共通の話題が減少し、やがては関係そのものが記憶の彼方に追いやられてしまう可能性もあるだろう。デジタルツールが普及した現代においては、その利便性を活用しないことが、かえって人間関係の希薄化を招きやすいのかもしれない。

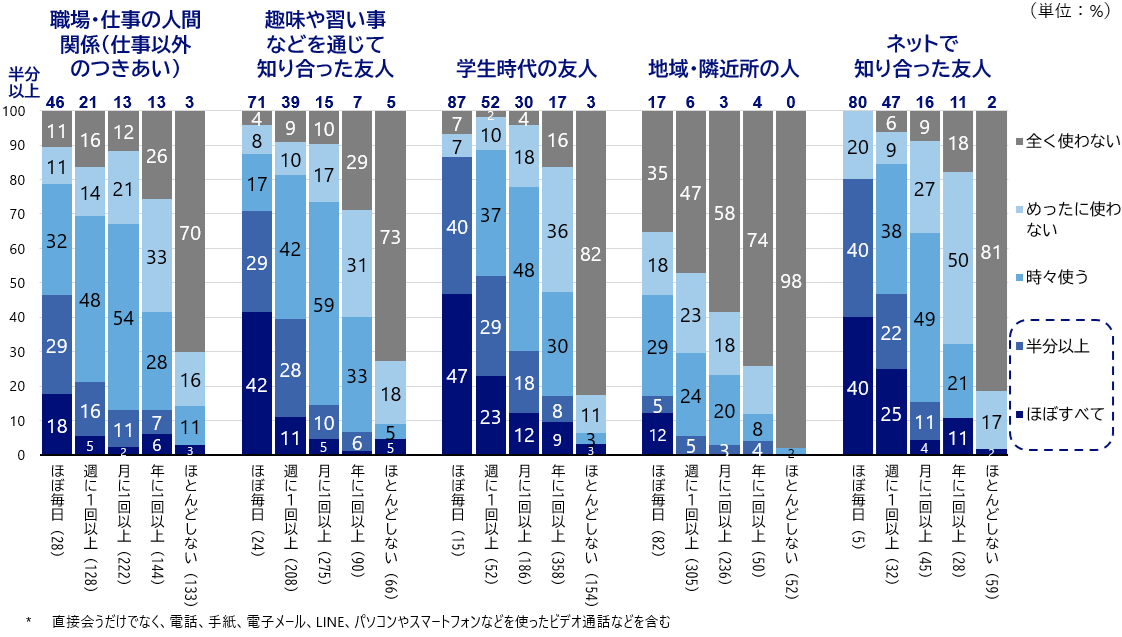

現代社会において、コミュニケーション手段のデジタル化は、高齢者の人間関係にも大きな影響を与えている。特に、LINEや電子メール、ビデオ通話といったインターネットを使った連絡手段の普及は、物理的な距離や時間の制約を超え、人間関係の維持を容易にした。こうしたデジタルツールの活用が、実際のコミュニケーション頻度とどのように結びつくのか、その実態を、コミュニケーション手段におけるネット利用頻度(図5)から読み解いていく。

図5を見ると、デジタルツールの活用頻度と会話・連絡頻度との間に、密接な関係があることがわかる。例えば、「趣味や習い事などを通じて知り合った友人」において、「ほぼ毎日」会話・連絡をとる層のうち、ネットをコミュニケーション手段の「ほぼすべて」または「半分以上」で使うと回答した割合は71%に上る。一方、「ほとんどしない」層ではわずか5%であることから、頻繁なコミュニケーションを支える上でデジタルツールが重要な役割を担っていることは明らかである。デジタルツールは、手軽に複数人と連絡が取れる、顔を見て話せる、写真や動画を共有できるなど、従来の電話や手紙にはない多角的なコミュニケーションを可能にする。この利便性が、特に趣味仲間のように共通の話題が多く、情報共有が頻繁に発生する関係性において、コミュニケーションの活性化に大きく寄与していると考えられる。「学生時代の友人」と「ほぼ毎日」会話・連絡を取る層のうち、ネットによるコミュニケーションを「ほぼすべて」または「半分以上」使うと回答した割合は87%に上り、より個人的な関係性においてもデジタルツールを活用して、頻繁にコミュニケーションをとっているのである。友人関係においては、気軽に、かつ多様な形でコミュニケーションを取るために、デジタルツールが不可欠な存在となっていることが理解できる。

一方、「地域・隣近所の人」との関係性においては、このデジタルツールの活用頻度は低い。全体で「ほぼ毎日」連絡をとる層でも、インターネットツールを「ほぼすべて」または「半分以上」使うと回答した割合は17%に留まる。このことは、地域コミュニティにおけるコミュニケーションが、依然として対面や電話といった伝統的な手段に依存していることを示している。これは、地域においては、デジタルリテラシーの格差だけでなく、地域特有の文化や習慣、あるいは人間関係の信頼やつながりが大切にされており、対面で直接会って話すことで安心感や親密さが生まれるため、顔の見える関係性を重視する傾向があるからだ。そのため、必ずしも頻繁なデジタルコミュニケーションが求められないという特性によるものと考えられる。地域関係における「頻繁なコミュニケーション」とは、顔を合わせる、ちょっとした立ち話をする、電話をかけるなど、物理的距離の近さに根ざしたものが主流といえる。

このデータは、関係性の種類によってデジタルツールの利用実態が大きく異なるという、興味深い結果を示している。デジタルツールは、高齢期の人間関係を豊かにする強力な手段となり得るが、その活用には、対象となる関係性や個々のニーズに合わせたきめ細やかな配慮が不可欠である。

本稿では、「シニア世代に学ぶ現役時代の過ごし方」調査を通じて、高齢期の人間関係のリアルな姿を探ってきた。データが示すのは、「リタイア=人間関係の縮小」という単純な図式ではない。むしろ、高齢期は仕事中心の人間関係から解放され、趣味や地域といった「自分らしい」つながりを主体的に選び、再構築していく重要な時期であることが明らかになった。

この変化の過程で鍵となるのは、現役時代からの準備と、リタイア後の積極的な行動である。特に、職場以外の多様なコミュニティに所属し、継続的に参加してきた経験は、リタイア後のスムーズな移行を助けるだろう。また、関係性の維持には、デジタルツールも活用した頻繁なコミュニケーションが不可欠であることも確認できた。

人生100年時代を豊かに生きるために、私たちはどのような「つながる力」を育んでいけばよいのだろうか。本調査から得られるヒントは、まず現役時代から仕事関係だけでなく、趣味、地域、学生時代の友人など、複数のコミュニティに根を張る「複線的」な人間関係を築くことの重要性である。これがリタイア後の人間関係の確かな基盤となる。次に、良好な関係は自然に続くものではなく、集まりへの参加やこまめな連絡といった主体的な働きかけによって絆を深めるという、「関係性を育む」意識を持つことが求められる。そして、関係性や目的に応じてデジタルとリアルを柔軟に使い分け、より豊かで多様なつながりを維持していくことも現代ならではの知恵と言えるだろう。

高齢期は、人生の集大成であると同時に、新たな自分を発見し、新しい関係を築く第二のスタートラインでもある。本稿が、現役世代にとっては来るべき未来への備えとして、そしてシニア世代にとっては自らの経験を再確認し、さらなる一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いである。

シニア世代の

実態調査なら