NRI社会情報システム株式会社 事業企画部 エキスパートコンサルタント 富田 隆介

2025/07/22

過去2回のコラムでは、子供や孫の存在がもたらす影響や、子供との物理的な距離と満足度との関係性について考察した。本稿ではその議論を発展させ、子供や孫との「コミュニケーション」の実態を多角的に分析する。

本稿における分析は、当社の「シルニアスパネル」を使って2024年10月~11月に実施した「シニア世代に学ぶ現役時代の過ごし方」というアンケート調査結果を基にしている。

この調査からは、女性は男性より子供との交流が活発だが、孫との関係では男女間の差が縮まること、居住距離とコミュニケーション頻度には相関があるものの、子供と孫では傾向が異なること、そして意外にも、ネット利用が最も盛んなのは孫と「非常に良好」な関係ではなく「まあ良好」な関係にある層であること、といった興味深い実態が明らかとなった。

調査概要

本コラムを読む上での留意点

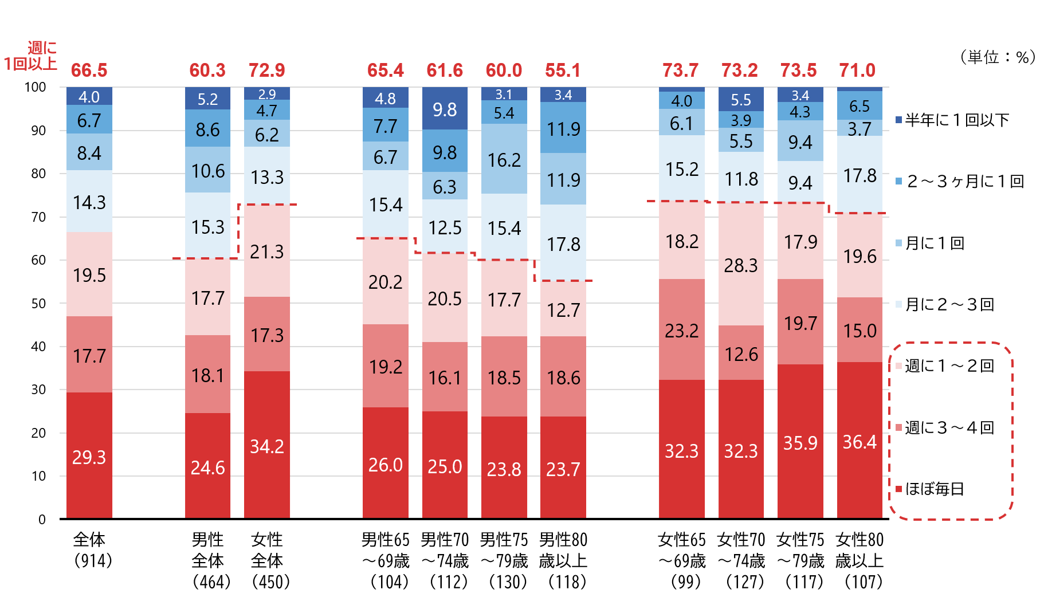

まず、高齢者と子供とのコミュニケーション頻度について見たものが図1である。

全般的な傾向として、子供とのコミュニケーションは、男性よりも女性の方が活発であることが明らかになった。具体的には、「ほぼ毎日」子供と連絡を取る割合は、女性全体で34.2%に達するのに対し、男性全体では24.6%と、約10ポイントの差が見られる。「週に1回以上」の頻度を見ても、女性全体の72.8%に対して男性全体は60.4%であり、コミュニケーションハブとしての機能を自然と担う場面が多い女性の積極性や関係構築能力の高さがうかがえる。

興味深いのは、年齢層によるコミュニケーション頻度の差異が、男女ともにそれほど大きくない点である。例えば、男性では65~69歳で「週に1回以上」が65.4%であるのに対し、80歳以上でも55.1%と大きくは変わらない。女性も同様に、65~69歳で73.7%、80歳以上で71.0%と高い水準を維持している。これは、子供が成人し独立した後、親子関係がある程度安定したパターンに入り、それが高齢期を通じて継続されることを示しているのかもしれない。

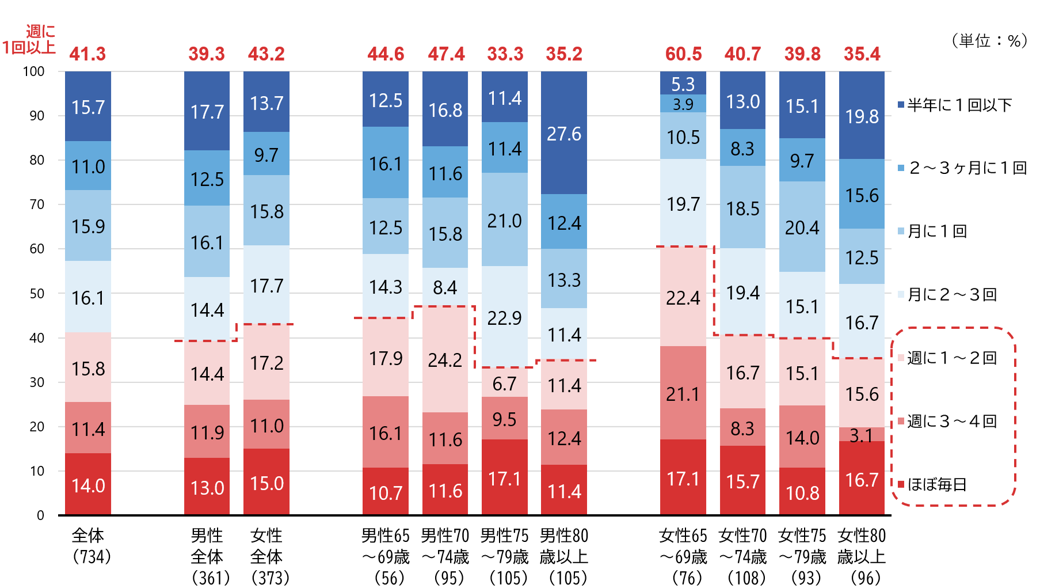

一方、孫とのコミュニケーション頻度に目を向けると、子供との関係とは異なる特徴が浮かび上がる。(図2)

目を引くのは、女性の65~69歳で、孫とのコミュニケーションが際立って活発である点である。「週に1回以上」が60.5%と、他のどの層よりも高い数値を示している。この年齢層の女性は孫がまだ幼く、手がかかる時期と重なることが多い。そのため、孫育てへの積極的な関与が、コミュニケーションの活発さにつながっていると考えられる。しかし、この年代をピークとして、男女ともに年齢が上がるにつれて孫とのコミュニケーション頻度が緩やかに低下する傾向が見られる。これは自身の健康状態の変化や、孫の成長に伴う関係性の変化を反映している可能性がある。

70歳以降の孫とのコミュニケーション頻度の男女間での差異は、子供とのそれに対するほど大きくはない。例えば、「週に1回以上」孫と連絡を取る割合は、男性全体で39.3%、女性全体で43.2%であり、その差は約4ポイントに縮小しており、祖父母としての役割においては、性別による関わり方の違いが相対的に小さいことが示唆される。

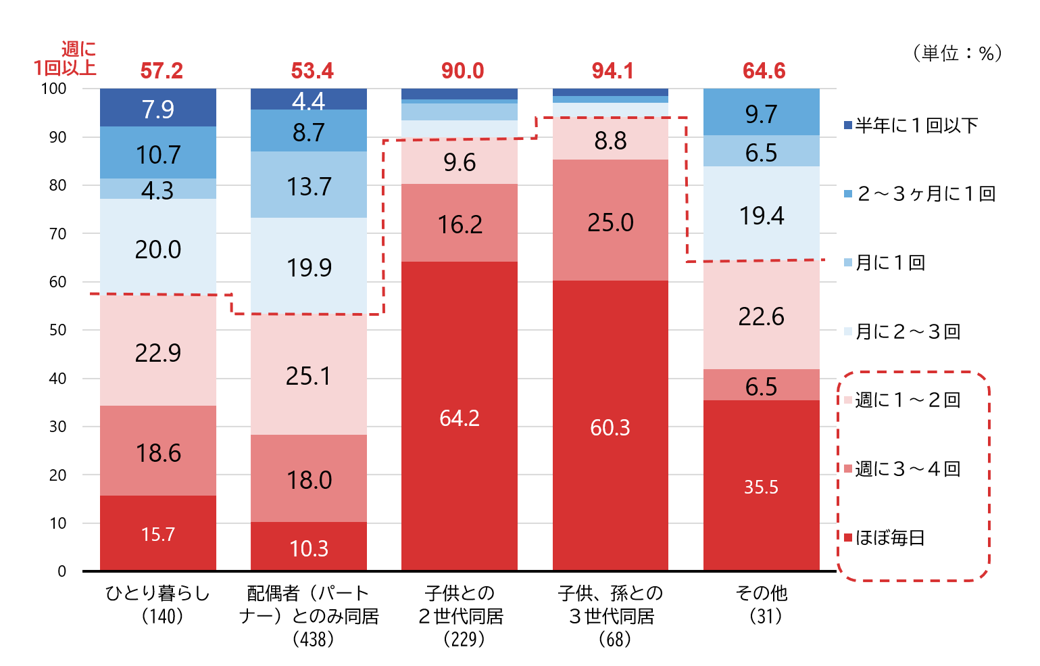

家族間のコミュニケーションに対して物理的な距離が影響を与えることは想像に難くない。今回の調査でも、居住距離とコミュニケーション頻度には一定の相関が確認できたが、子供と孫とではやや異なる傾向が示された。

まず子供とのコミュニケーション頻度(図3)をみると、「週に1回以上」コミュケーションを取っている割合は「子供との2世代同居」が90.0%、「子供、孫との3世代同居」が94.1%と、子供と同居している高齢者のコミュニケーション頻度が圧倒的に高い。日常的な接触の機会が多いほど、コミュニケーションが活発になるという直感的な理解と合致する結果となった。

続いて子供と非同居の高齢者に着目すると、「配偶者(パートナー)とのみ同居」(53.4%)よりも「ひとり暮らし」(57.2%)の方が若干高く、単身で同居家族がいない高齢者の方が離れて暮らす子供とのコミュニケーションが活発になる傾向が見られた。

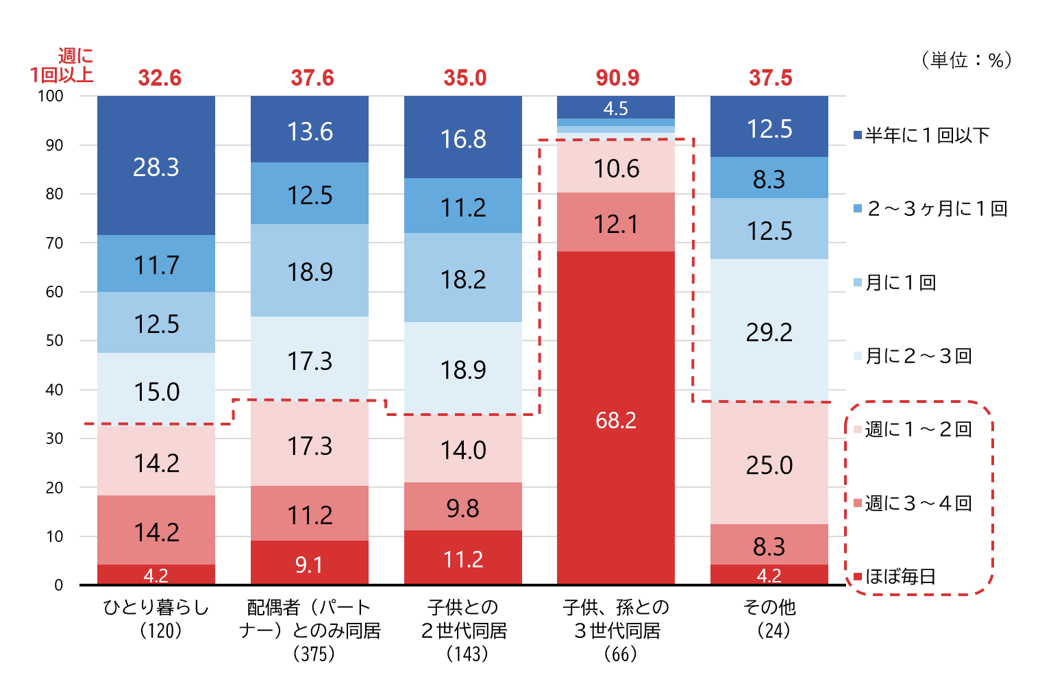

一方、孫とのコミュニケーション頻度(図4)を見てみると、子供とのそれとはやや異なる様相が見えてくる。

孫との「週に1回以上」のコミュニケーション頻度は、「子供、孫との3世代同居」が90.9%と最も高く、それ以外は30%台と、同居している者より同居していない者の方がコミュニケーション頻度が低下するという大枠の傾向は共通しているものの、「配偶者(パートナー)とのみ同居」(37.6%)、「子供との2世代同居」(35.0%)が「ひとり暮らし」(32.6%)を上回った。同居する家族がいる方が孫とのコミュニケーションが活発であり、子供とは対照的な結果となっている。

また、子供と孫との結果を比較すると、同居の場合のコミュニケーション頻度は共に90%以上が「週に1回以上」のコミュニケーションを行っているが、子供や孫と非同居の場合は、子供で50%台、孫で30%台と、20ポイント以上の差が出ている点も興味深い。これらの傾向は、子供と孫との関係性の違いを映し出しており、家族の形態や関係性が多様化する現代において示唆に富む結果と言えよう。

現代において、距離の壁を乗り越える手段として注目されるのが、インターネットを活用したコミュニケーションである。

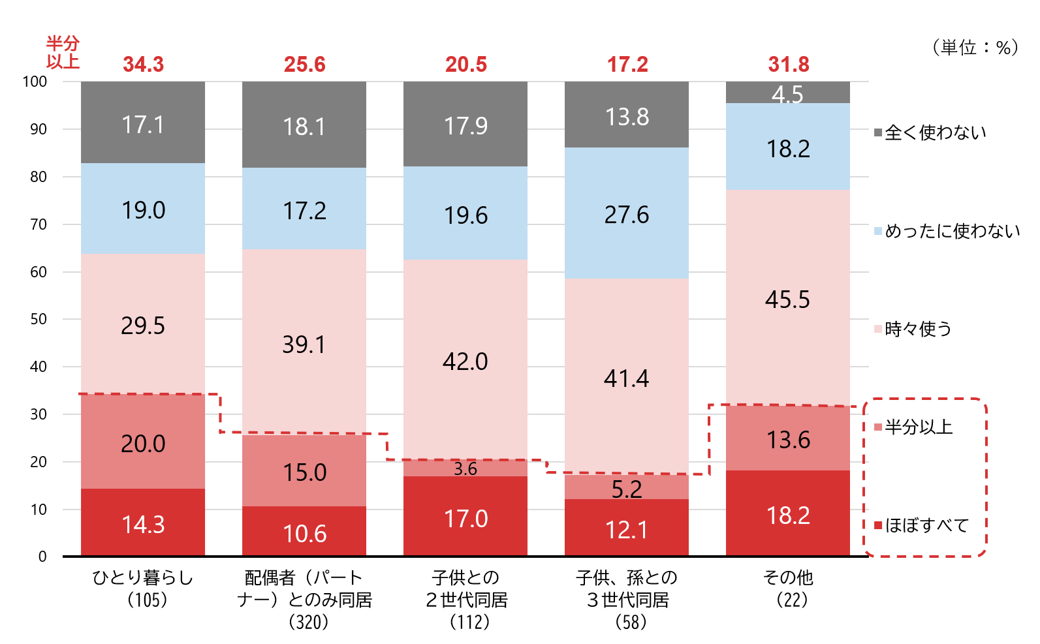

図5は、高齢者の孫とのコミュニケーションにおけるネット利用について、世帯形態に集計を行ったものである。孫とのコミュニケーションの際、孫と非同居の高齢者が、同居している高齢者よりもネットを使用する頻度が多い、という結果自体は想定通りであったが、その中で最も高かったのが「ひとり暮らし」(34.3%)である点は興味深い。

また、3世代同居よりも2世代同居、2世代同居よりも単身者と、同居家族が少なくなるにつれコミュニケーションにネットが占める割合が増えている。これまでの調査結果を踏まえると、単身の高齢者は同居家族がいる高齢者よりも孫とのコミュニケーション頻度が少なくなる傾向があるが、その頻度を補うためにネットが活用されているという実態が垣間見え、ネットが物理的な隔たりや心の距離を埋める有効な手段となっていることがわかる。

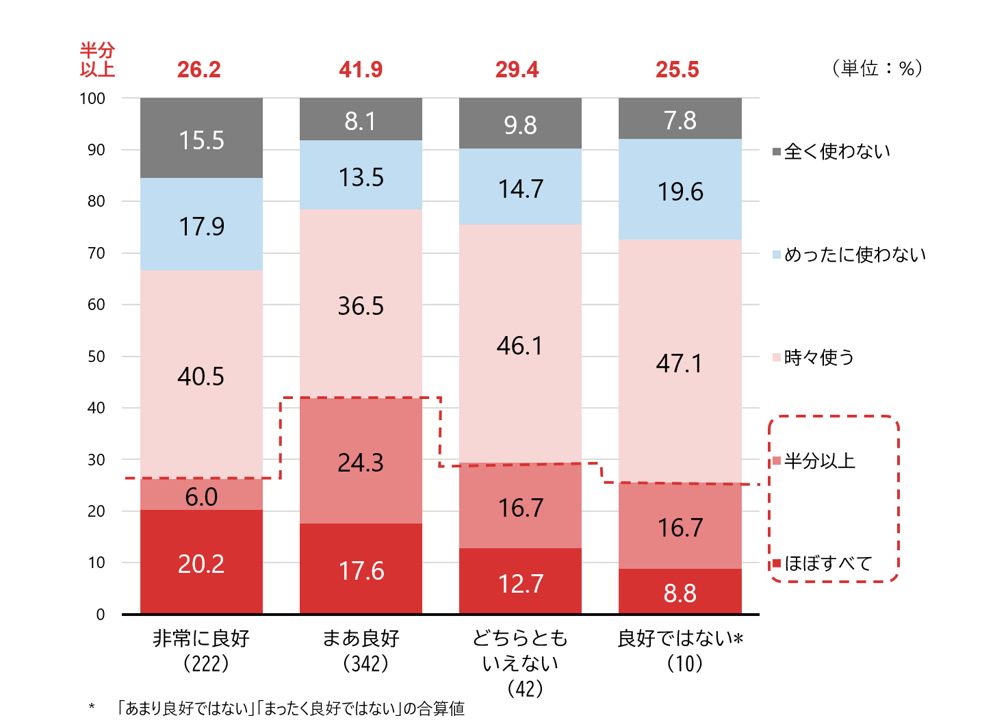

そして、孫との人間関係の良好さとネット利用頻度についても興味深い結果が出ている。(図6)。

意外なことに、ネットを「半分以上」利用する割合が最も高いのは、孫との関係が「非常に良好」な層(26.2%)ではなく、「まあ良好」な層(41.9%)であった。「非常に良好」な関係にある場合、すでに強固な関係性が築かれており、対面での会話や電話など、ネットを頻繁に介さずとも満足度の高いコミュニケーション手段が成立している可能性がある。一方まあ良好」な関係の層は、関係をさらに深めたい、あるいは維持したいという動機から、より積極的にネットツールを活用していると解釈することができるだろう。これは、ネットが単なる距離を縮める手段ではなく、人間関係の構築や維持においても効果的なツールであることを示している。

本稿の分析が示すように、高齢者と子供・孫とのコミュニケーションは、性別、年齢、居住距離および世帯形態、そして人間関係の質といった多様な要因が複雑に絡み合いながら形成されている。子供との関係では全世代にわたり女性がコミュニケーションを牽引している一方で、孫との関係では男女差はほとんど見られない。また、物理的な距離は依然としてコミュニケーション頻度を左右する大きな要因だが、世帯形態によってもその傾向は異なり、関係の多様性を示している。

デジタル技術の活用は、特に遠距離に住む孫との絆を維持する上で重要な役割を担っている。孫の写真を見る、動画を送る、ビデオ通話をするなど、テクノロジーの進化はこれまで物理的距離が隔てていた関係性に新たなコミュニケーションの形を生んだ。「まあ良好」な関係性の層が最もネットを積極活用するという事実は、関係性の深化や維持に対する能動的な意志の表れとも言え、高齢者が意図を持ってテクノロジーを主体的に使いこなす姿を浮き彫りにする。

テクノロジーは有効なツールであると同時に、あくまで手段にすぎない。重要なのは、デジタルの利便性と対面の温もりを融合させることで、個々の関係性を踏まえたコミュニケーションをいかにデザインしていくかという視点である。

無機質に見えるテクノロジーに家族を想う心が媒介することで、いわば「デジタルの温もり」が生まれる。この温もりを社会の隅々まで行き渡らせることこそ、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会の実現に向けた確かな一歩になると筆者は考える。本稿がその未来を構想する一助となれば幸いである。

シニア世代の

実態調査なら