NRI社会情報システム株式会社 事業企画部 エキスパートコンサルタント 前田 益成

2025/07/07

前回のコラム「子供・孫は高齢者の幸福の源泉か

~生活満足度・安心感への影響とデジタル活用意識の深層~」では、シルニアスパネルの調査結果に基づき、子供や孫の存在が高齢者の生活満足度や安心感、さらにはデジタル活用意識や重視する「場」といった多岐にわたる側面に影響を与えていることを明らかにした。そこでは、子供や孫との絆が幸福感の源泉となる一方で、家族構成に依らない多様な幸福のあり方や、子供のいない層がデジタル社会へより積極的に適応する興味深い傾向も示された。

本稿では、この「家族とのつながり」というテーマをさらに深掘りし、特に「子供との物理的な距離」という視点に焦点を当てる。子供と同居しているのか、スープの冷めない距離に住んでいるのか、あるいは遠く離れて暮らしているのか、こうした子供との距離が、高齢者の生活満足度、家族関係の質、さらには経済的な認識とどのように関連しているのかを詳細に考察する。高齢者が心豊かで充実した生活を送る上で、家族との「最適な距離感」とは何か、そのヒントを探るものである。

調査概要

本コラムを読む上での留意点

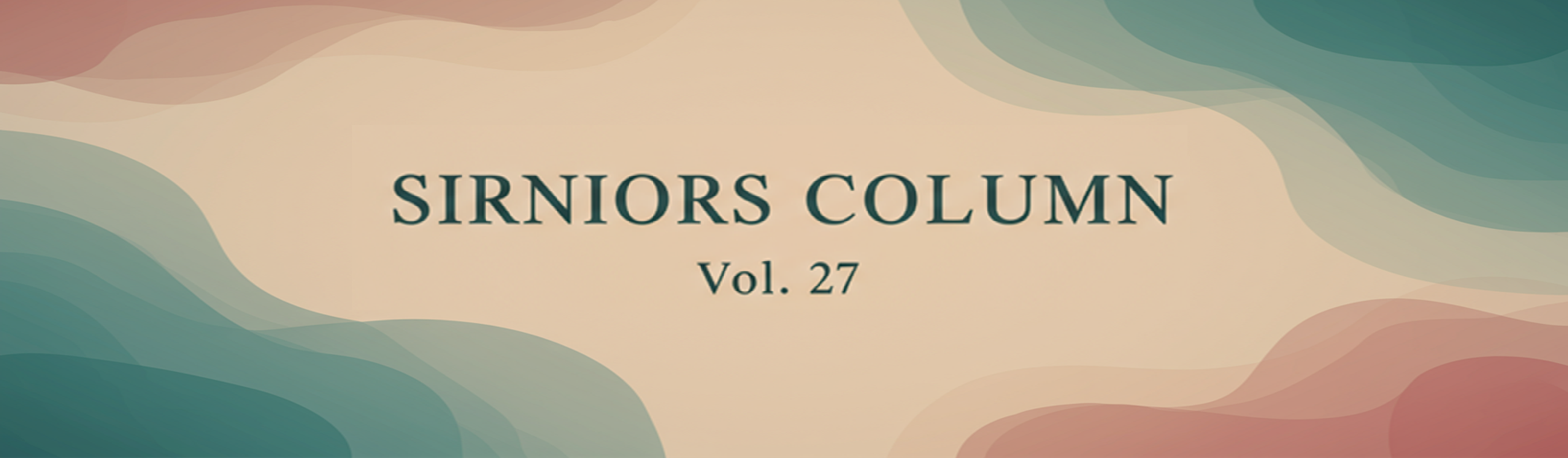

まず、高齢者が最も近くに住む子供とどのような距離で暮らしているのかを示したのが図1である。「子供はいない」と回答した者を除く903人の結果によると、最も多かったのは「同居」で30.3%であった。いわゆる「スープの冷めない距離」と言われる、「玄関が別の二世帯住宅、隣同士、同じ敷地内、同じ集合住宅内」といった形態での近居は5.3%に留まる。一方で、「日帰りでは往復できないところ(海外含む)」に最も近い子供が住んでいると回答した高齢者は4.7%と、比較的少数派であることがわかる。このデータは、多くの子供が高齢者である親と物理的に近い場所で暮らしている現状を示していると言えよう。

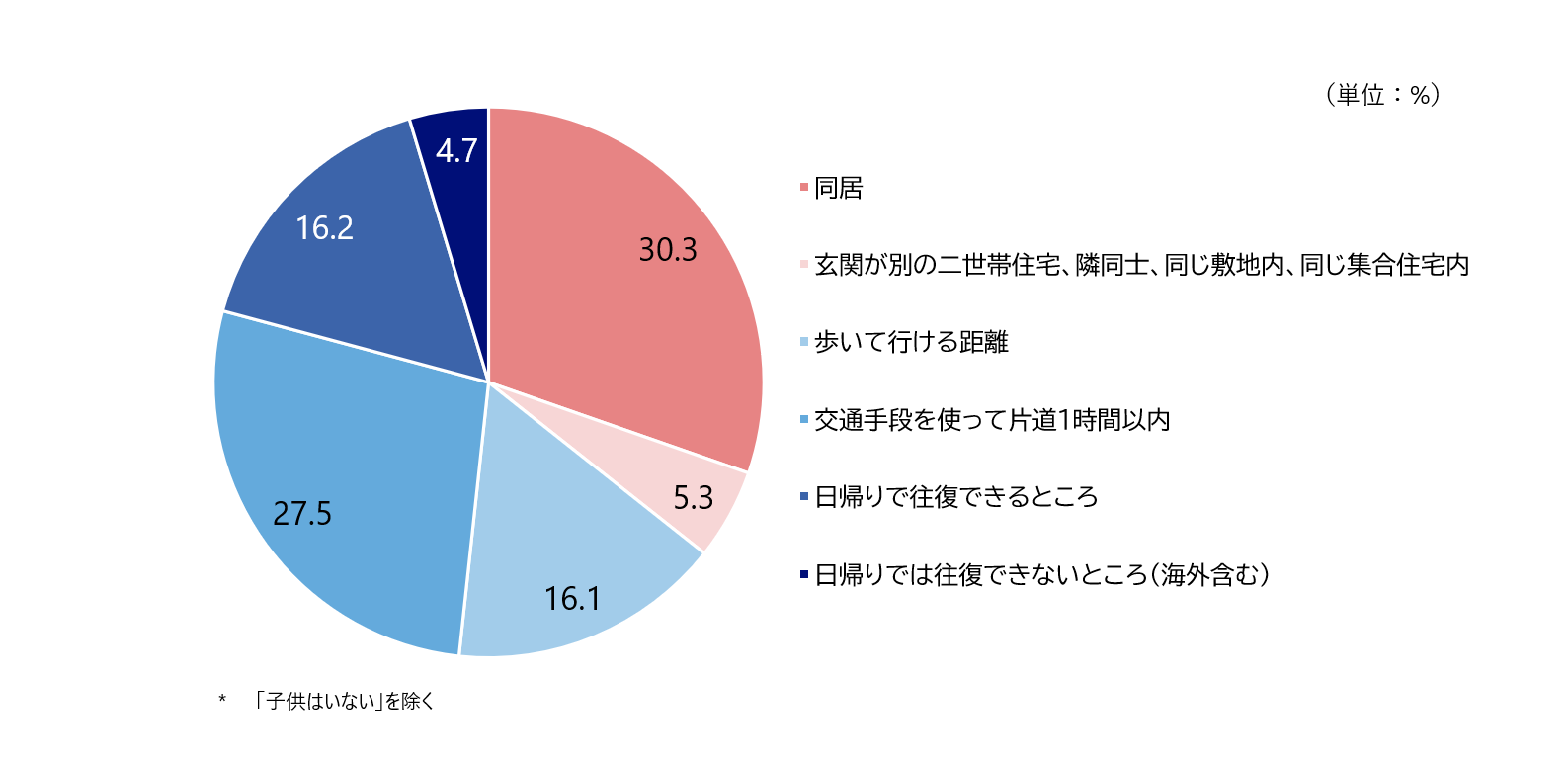

子供との物理的な距離が、高齢者の「現在の家族関係の満足度」(0点:非常に不満~10点:非常に満足の11段階で評価)にどのような影響を与えるのか、図2から興味深い傾向が見て取れる。高齢者全体の満足度の平均値は8.10点であるが、「隣同士・同じ敷地内(同じ集合住宅内も含む)」に子供が住む高齢者の満足度が平均8.94点と最も高く、次いで「玄関が別の二世帯住宅」が8.73点、「歩いて行ける距離」が8.43点であり、「同居」は8.10点と平均的な水準であった。

「同居」は、生活空間や時間を共有するため、高齢者自身および子供家族双方のプライバシーが確保しにくい状況を生み出す可能性がある。例えば、生活時間の違い、生活音、来客、個人の趣味の時間など、互いに気を遣う場面が増え、これが無意識のストレスとなり満足度を下げる一因となり得るのではないだろうか。逆に、子供との距離が遠いと、日常的な交流や精神的な繋がりを保ちにくく、「近しい関係」の構築が困難になる。必要な時にすぐに頼ることができず、精神的な安心感を得にくいことも、「近居」に比べて満足度が低くなる理由と考えられる。

このことから、プライバシーを保ちつつ近接して暮らすスタイルの方が、同居や遠距離居住と比較してより高い満足度に繋がっている可能性が示唆される。

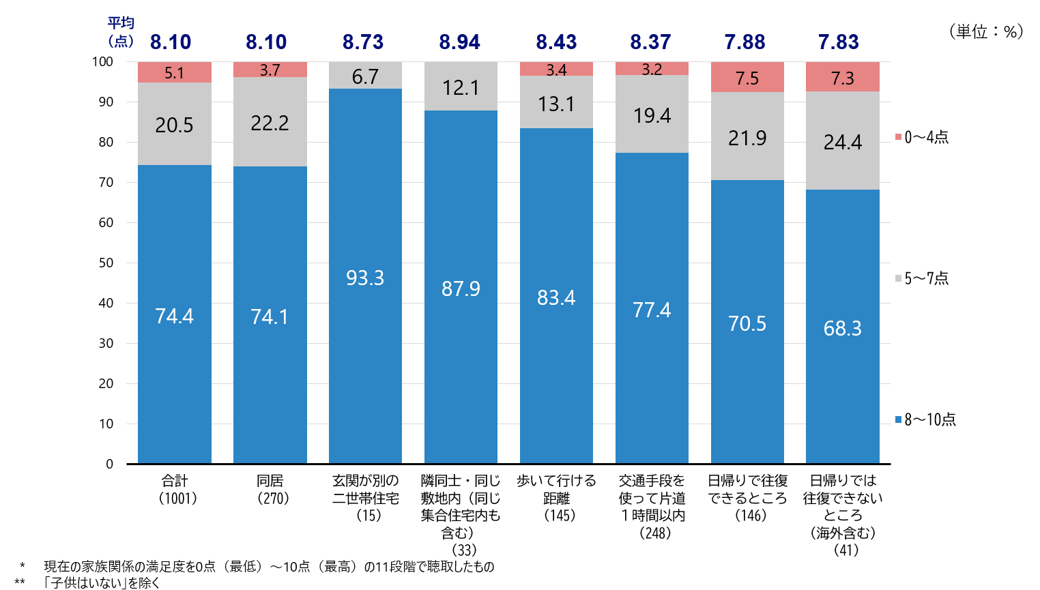

子供との物理的な距離と人間関係の良好さを示したものが図3である。「非常に良好」「まあ良好」を合わせた「良好」の割合で見ると、「玄関が別の二世帯住宅」および「隣同士・同じ敷地内」に子供が住む場合は100.0%と、極めて良好な関係が築かれていることがわかる。「歩いて行ける距離」でも97.2%と非常に高い水準である。「同居」の場合も88.6%が良好と回答しており、近距離での居住が良好な関係に繋がりやすい傾向が見られる。注目すべきは、「日帰りでは往復できないところ(海外含む)」に子供が住んでいる場合においても、86.5%が良好な関係を維持している点である。

日帰りできない遠距離では会う機会が貴重なため、互いに関係を意識的に維持しようと努力し、干渉も少ないため良好な関係が保たれやすいのではないだろうか。対して「日帰りで往復できるところ」の場合、その距離感が逆にストレス要因となる可能性が考えられる。例えば、頻繁な訪問を期待されたり、「行こうと思えば行ける」という意識から実際には時間や労力がかかるにも関わらず、その負担感がストレスになることである。また、親は「日帰りできるのだからもっと頻繁に来てほしい」と感じ、子は「日帰りでも大変なのに」と感じるなど、距離感に対する期待値のズレも生じやすい。これがかえって関係の質を下げ、結果として「日帰りでは往復できないところ(海外含む)」より低い数値に繋がったと推察される。

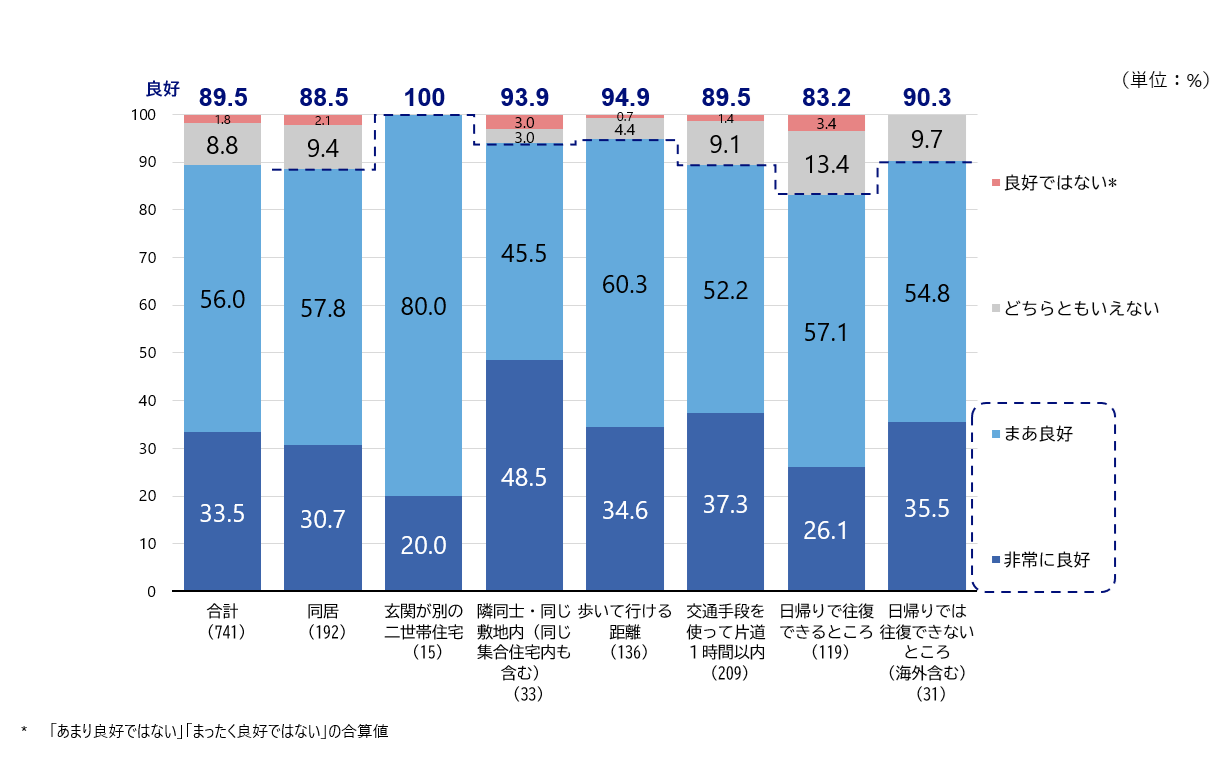

さらに、「孫との人間関係の良好さ」(図4)についても同様の傾向が見られる。孫との人間関係が「非常に良好」「まあ良好」を合わせた「良好」の割合で見ると、高齢者全体では89.5%であるのに対し、例えば、「玄関が別の二世帯住宅」では100.0%が「良好」と回答し、「歩いて行ける距離」では94.9%、「隣同士・同じ敷地内」では93.9%と、やはり高い水準を示す。「同居」の場合も88.5%が良好と回答した。これらの結果は、子供や孫との関係性においても、適度な距離を保ちつつ頻繁に交流できる環境が、良好な関係構築に繋がりやすいことを示唆している。

子供や孫との物理的な「距離感」が家族関係の満足度や人間関係の良好さに影響を与える一方で、高齢者自身の経済的な状況もまた、家族との関係性や精神的な安定に深く関わっていることが示唆される。経済的な基盤は、日々の安心感だけでなく、それがもたらす精神的なゆとりを通じて、家族との関わり方にも影響を与え得るではないだろうか。図5および図6は、高齢者の家計状況が子供や孫との人間関係にどのような影響を及ぼしているかを示している。

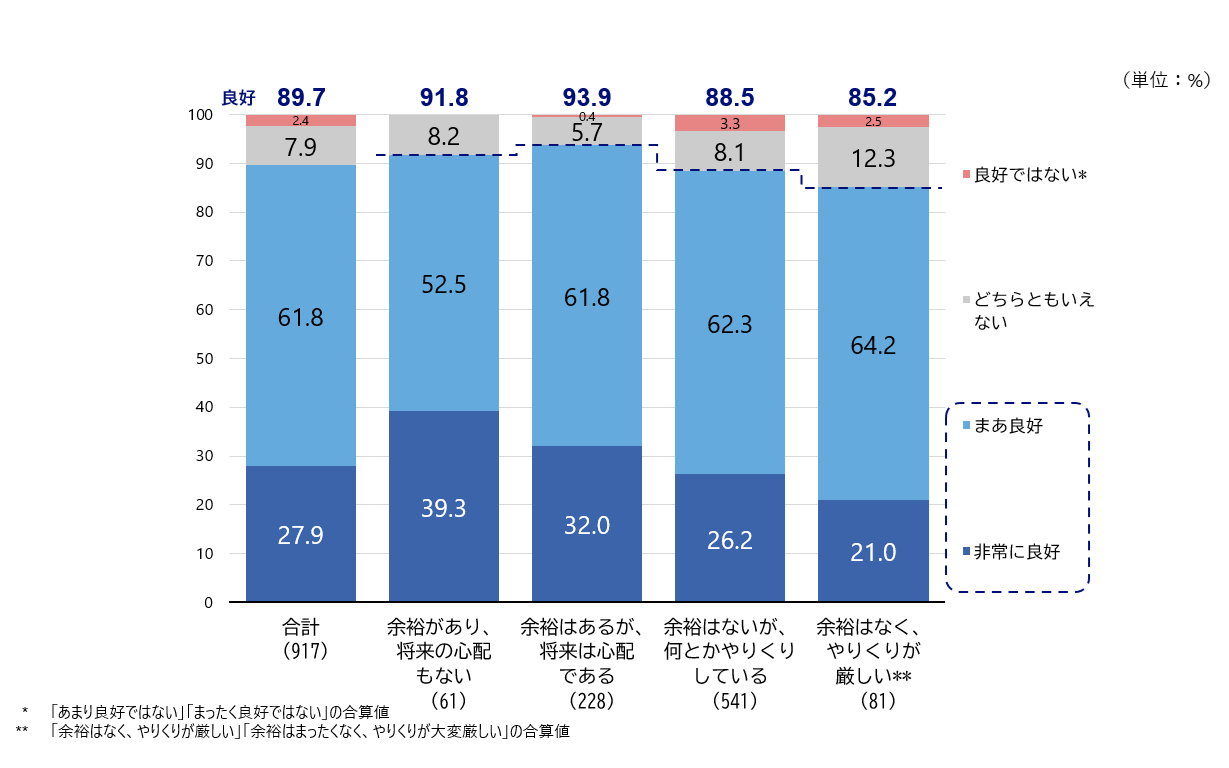

現在の子供との人間関係の良好さについて、家計状況別に比較すると(図5)、「余裕があり、将来の心配もない」層では91.8%、「余裕はあるが、将来は心配である」層では93.9%が「非常に良好」「まあ良好」を合わせた「良好」と回答している。これに対し、「余裕はなく、やりくりが厳しい」層では85.2%となり、経済的な余裕がある層ほど、子供との関係も良好である傾向がうかがえる。

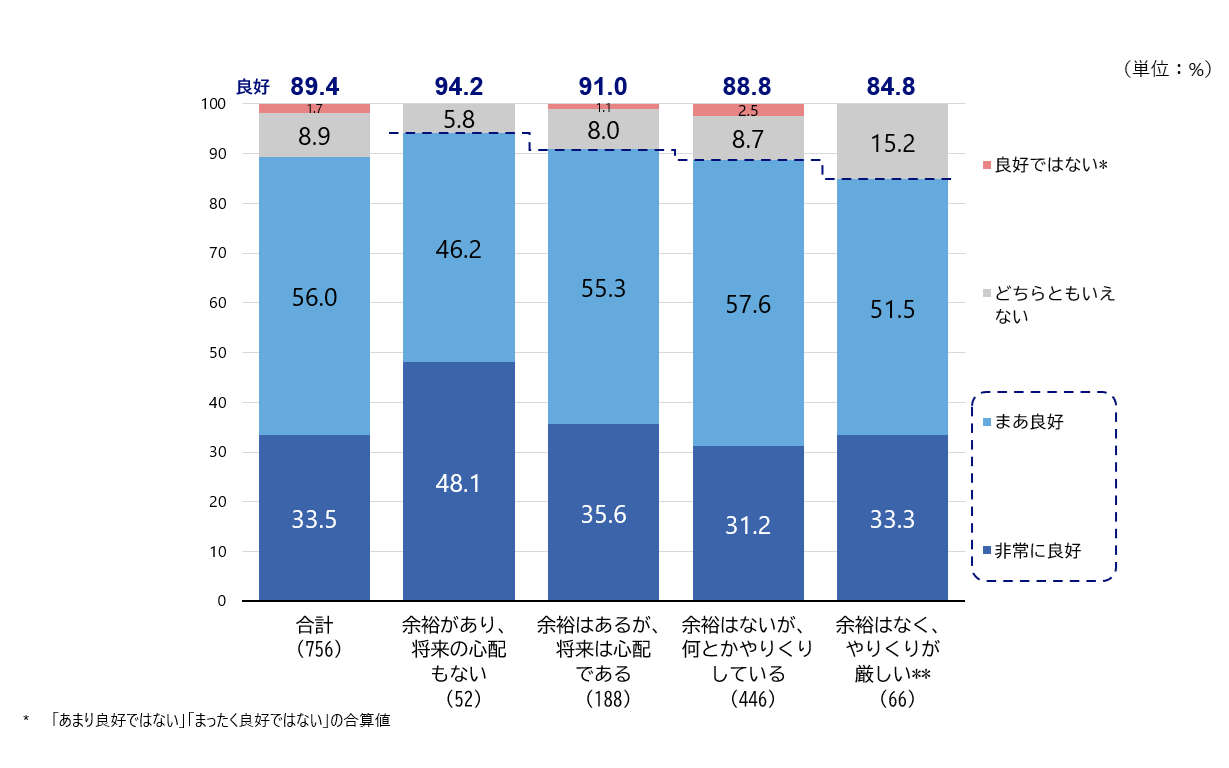

同様に、現在の孫との人間関係の良好さにおいても、「余裕があり、将来の心配もない」層で94.2%、「余裕はあるが、将来は心配である」層で91.0%が「良好」と回答。一方、「余裕はなく、やりくりが厳しい」層では84.8%と若干低い。これらのデータは、経済的な余裕がある層ほど子供や孫との関係が良好である傾向を示している。このことから、経済的な安定が精神的なゆとりを生み出し、それが円満な家族関係を育むための重要な土壌となっている可能性がうかがえる。経済的なストレスが軽減されることで、より前向きな気持ちで家族と接する余裕が生まれ、結果として良好な関係性につながると考えられる。このように、経済的な基盤は、高齢者自身の心の豊かさを支える要素であると同時に、家族との望ましい「距離感」を維持し、良好な関係を育んでいく上でも、間接的ながら重要な役割を果たしていると言えるであろう。

一方で、「余裕はなく、やりくりが厳しい」と回答した層においても、子供との関係が良好な割合は85.2%、孫との関係では84.8%と、依然として高い水準を維持している点は見逃せない。これは、経済的な困難が必ずしも家族関係の悪化に直結するわけではなく、むしろ逆境の中で家族の絆が深まったり、精神的な支え合いの重要性が増したりするケースも存在することを示唆している。経済的な豊かさとは異なる次元での、家族愛や信頼関係の強さがここには表れているのであろう。この層がどのような工夫や価値観で良好な関係を維持しているのかを詳細に分析することは、経済状況に左右されない普遍的な家族の絆のあり方を探る上で、新たな視点を提供するであろう。

今回の調査結果から、高齢者の子供との住まいの距離が、家族関係の満足度や人間関係の良好さに深く関与している実態が明らかになった。特に、「玄関が別の二世帯住宅」や「隣同士・同じ敷地内」、「歩いて行ける距離」といった「適度な距離を保った近居」が、家族関係の満足度、そして子供や孫との良好な関係性において、非常にポジティブな結果を示している点は特筆すべきである。同居も多くの面で良好な関係を築いているものの、本調査における全ての指標で近居の方が同居を上回る結果であり、プライバシーの確保と適度な距離感が、より質の高い関係性の構築に寄与することが推察される。加えて、高齢者自身の経済的な安定もまた、心のゆとりを育み、ひいては子供や孫との良好な関係性を支える重要な一因となっている可能性を示している。

これらの結果は、高齢者が心豊かで充実した生活を送るためには、個々の家族にとって最適な「距離感」を見つけることが肝要であることを示唆している。そして、「同居」か「別居」かという単純な二元論に留まらず、「近居」という選択肢を含め、プライバシーを尊重しつつ必要な時には互いに支え合えるような住環境やライフスタイルを検討することが望ましいと言えるであろう。社会全体としても、こうした多様な家族のあり方を支援する環境整備は、高齢者の生活の質の向上だけでなく、子育て世代へのサポート強化や地域コミュニティの活性化にも寄与する可能性がある。

さらに、本調査で示されたように経済的な安定と良好な家族関係との間に関連性が見られることも考慮すると、経済的に困難な状況にある高齢者への具体的な支援策の拡充は、高齢者一人ひとりの尊厳ある生活を保障し、社会全体の安心感を高める上で喫緊の課題として改めて認識されるべきであろう。

シニア世代の

実態調査なら