人生100年時代を迎え、高齢者のライフスタイルや価値観はかつてないほど多様化している。本稿では、NRI社会情報システムが実施した調査に基づき、家族、特に子供や孫の存在が、高齢者の生活満足度や安心感、さらには将来への不安といった心理面にどのような影響を及ぼしているのかを多角的に分析する。

その結果、子供や孫との絆が日々の充実感や満足度と深く関連する一方で、社会のデジタル化に対しては、子供や孫がいない者の方がより積極的に対応しているという、現代社会の複雑な一面を映す興味深い傾向も明らかとなった。これらの実態をデータと共に報告する。

本稿では、NRI社会情報システムが当社の「シルニアスパネル」を使って2024年10月~11月に実施した「シニア世代に学ぶ現役時代の過ごし方」というアンケート調査結果を基に、子供や孫の有無・人数が高齢者のライフスタイルや意識にどのような影響を及ぼしているのかを分析した。

なお、調査の概要と本コラムを読む上での留意点については、下記リンクを参照されたい。

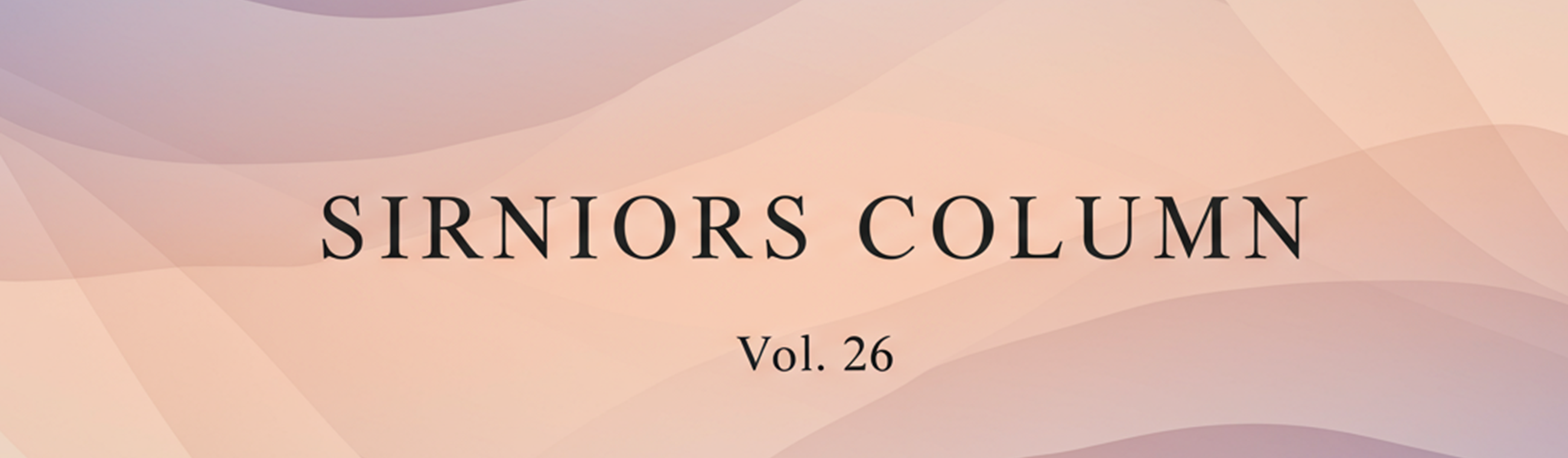

まず、調査対象となった高齢者の子供と孫の有無、そして子供や孫がいる場合の人数について見ていく(図1)。

子供が「いない」と回答した者は8.5%と少数派で、回答者の9割以上が子供を持っている。子供の平均人数は1.98人であり、人数分布で最多の「2人」に近く、平均値と最頻値がほぼ一致する結果であった。一方、孫については、「いない」と回答した者の割合は22.5%と、子供がいない割合に比べてやや高い。孫の平均人数は2.62人である。子供がいても必ずしも孫がいるわけではないことや、子供の結婚・出産のタイミングなどが影響していると考えられる。

次に、子供の有無を男女・年齢層別に見ると、興味深い傾向が確認できる。男性の場合、75歳以上で子供が「いない」割合は3.5%と極めて低いのに対し、65~74歳では12.6%と比較的高くなる。女性も同様の傾向を示し、75歳以上では子供「なし」が6.7%であるのに対し、65~74歳では11.4%である。孫の有無についても同様に男女・年齢層別に見ると、男性の65~74歳では孫が「いない」割合が36.2%と、全区分の中で最も高くなった(75歳以上では14.7%)。女性の場合、65~74歳で孫「なし」は22.6%、75歳以上では16.9%であった。

これらのデータから、今回の調査対象者においては、相対的に若い年齢層(65~74歳)よりも高齢層(75歳以上)の方が、子供を持つ割合が高い傾向が確認された。これは、調査対象となった高齢者の中でも、各世代が家庭を築いた時期の社会背景(例:子供を持つことへの価値観の変化、未婚率の上昇など)の違いを反映している可能性が考えられる。そして、子供を持つ者の割合が高い世代では、結果として孫を持つ者の割合も高まるという傾向が見て取れる。

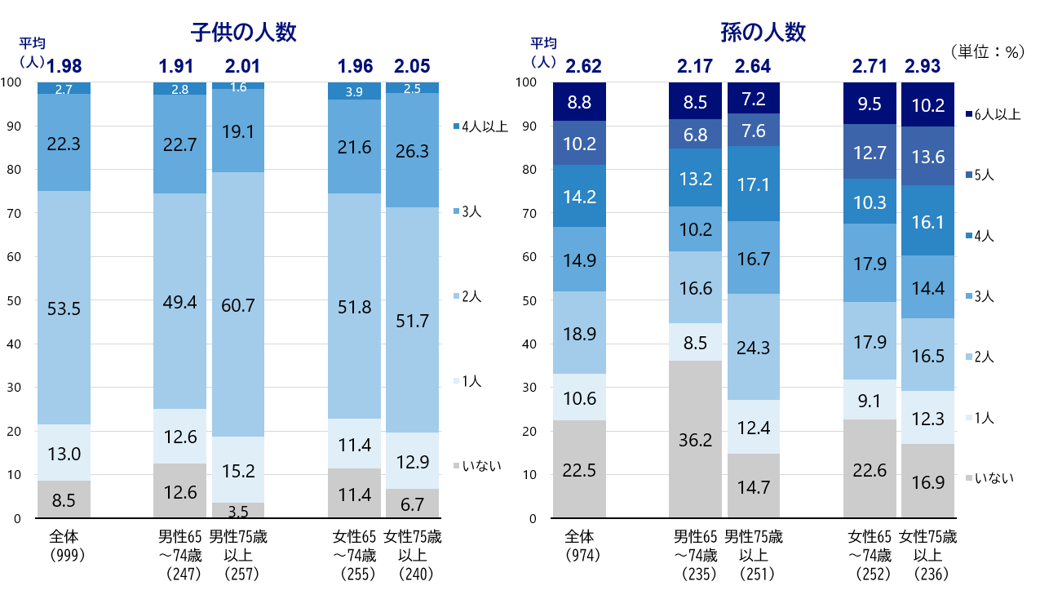

子供や孫の存在は、高齢者の日々の生活における充実感や満足度にどのように関連しているのであろうか。

まず、毎日の生活の充実感(図2)について見てみると、子供の人数が多いほど「とても充実感がある」と感じる割合が高まり、子供がいない者では7.1%だったのに対し、4人以上子供がいる者では25.9%と、3倍以上の開きがある。孫の人数との関係でも同様の傾向が見られ、孫がいない者で「充実している」割合は8.2%だが、「6人以上」いる者では20.9%と高い数値を示す。子供の人数と「とても充実感がある」と回答した割合の関係を詳細に見ると、子供「1人」で10.1%、「2人」で15.3%と増加し、「3人」では15.2%とほぼ同水準であったが、「4人以上」では25.9%へと顕著に上昇した。この背景には、子供が3人までは養育負担が増すものの、4人以上になると子供間の相互扶助や家庭内の賑わいがより大きな喜びに繋がる、あるいは経済的安定や子育て完了後の達成感などが複合的に作用している可能性が考えられる。

同様に、孫の人数と充実感の関係に目を向けると、「とても充実感がある」の割合は、孫が「1人」で13.6%、「2人」で18.1%と、こちらも人数に応じて上昇する傾向が見られる。しかし、興味深いことに、孫が「3人」になると「とても充実感がある」の割合は12.5%に一度低下し、孫がいる者の中で最も低い数値となった。その後、孫が「4人」で13.1%、「5人」で19.2%と再び上昇し、「6人以上」では20.9%と最高値となった。「孫3人」の者で充実感が一時的に低下する点については、例えば、3人目の孫の誕生時期が祖父母の体力的な負担増と重なる、あるいは子供家族からのサポート要求がその時期に集中するなどの複合的要因が推測されるが、本調査のみで明確な因果関係を特定することは困難である。今後の調査においても継続して分析を深めていくべき重要なテーマの一つである。

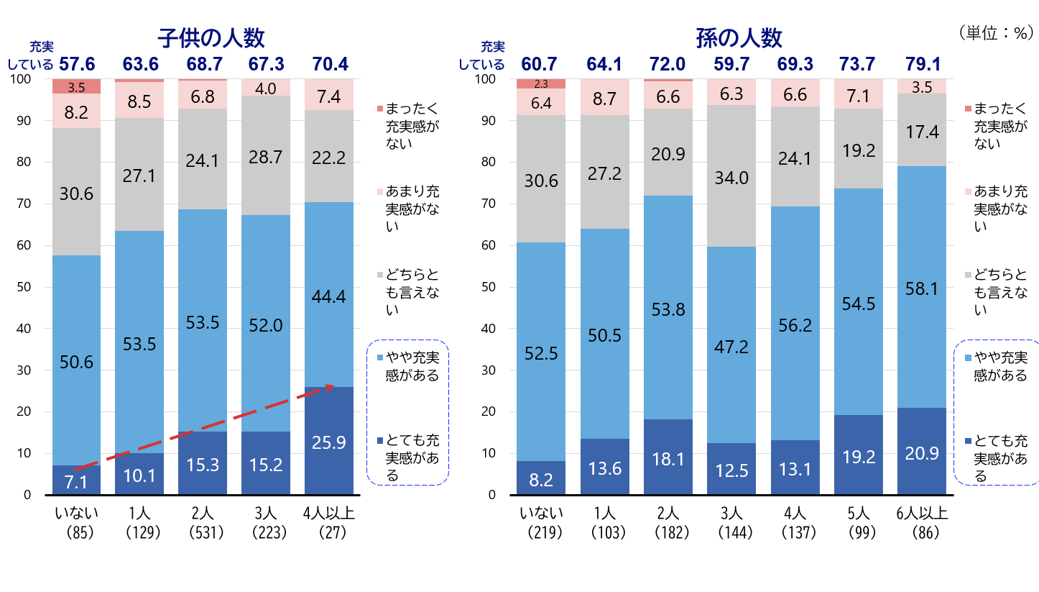

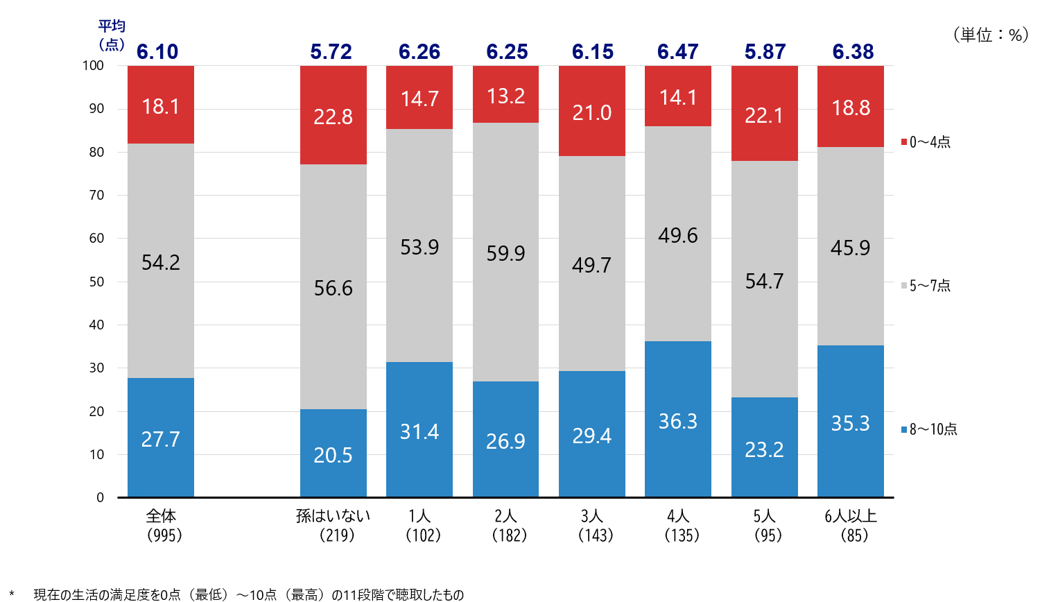

子供や孫の人数と生活満足度の関係(図3、図4)にも同様の傾向が見られる。

生活満足度(0~10点評価)を見ると、子供が「いない」者と比較して、「1人」いる者では高満足度層(8~10点)が26.4%へ大きく上昇し、低満足度層(0~4点)は18.6%へ大幅に減少する。子供「2人」では高満足度層28.0%、低満足度層15.3%とさらにバランスが良くなり、この層はサンプルサイズも最大で安定した満足度を示している。子供「3人」では高満足度層が32.7%と最も高くなるが、低満足度層も18.4%と「2人」より微増する。特に注目されるのは子供「4人以上」の者である。サンプル数は限定的だが、高満足度層が26.9%に低下する一方、低満足度層も26.9%と顕著に上昇した。この結果は、「日々の充実感」の傾向とは異なり、多くの子供を持つことによる賑わいや安心感が、経済的・物理的負担や心労などによって、必ずしも生活全般の満足度向上には直結しない可能性を示唆する。

孫については、「1人」できると高満足度層は31.4%へ急上昇し、低満足度層も14.7%へ大きく低下。最初の孫の誕生が満足度に大きなプラスの影響を与えることがうかがえる。孫「2人」では高満足度層は26.9%とやや低下するが、低満足度層は13.2%と最少になり、中間層が厚くなる。孫「3人」では高満足度層29.4%、低満足度層21.0%と満足度にばらつきが見られる。孫「4人」では高満足度層が36.3%と全層で最高、低満足度層も14.1%と低く、最も満足度が高い。しかし、孫「5人」では高満足度層23.2%、低満足度層22.1%と急落・急上昇する。これは世話の負担増などが影響している可能性がある。ところが、孫「6人以上」では高満足度層35.3%、低満足度層18.8%と再び非常に高い水準に戻る。大家族としての絆や、個々の孫への関与度の調整などが影響しているかもしれない。

これらの結果から、子供や孫の存在は総じて生活満足度にプラスに働くものの、単純な比例関係ではないことが明らかになった。特に子供4人以上や孫5人の場合に満足度が伸び悩む、あるいは低下する傾向は、家族規模の拡大がもたらす喜びと負担のバランスが影響する可能性を示唆する。人数という量的側面のみならず、関わり方やサポートのあり方といった質的側面も満足度を左右する重要な要因であり、今後の研究における深掘りが期待されるテーマである。

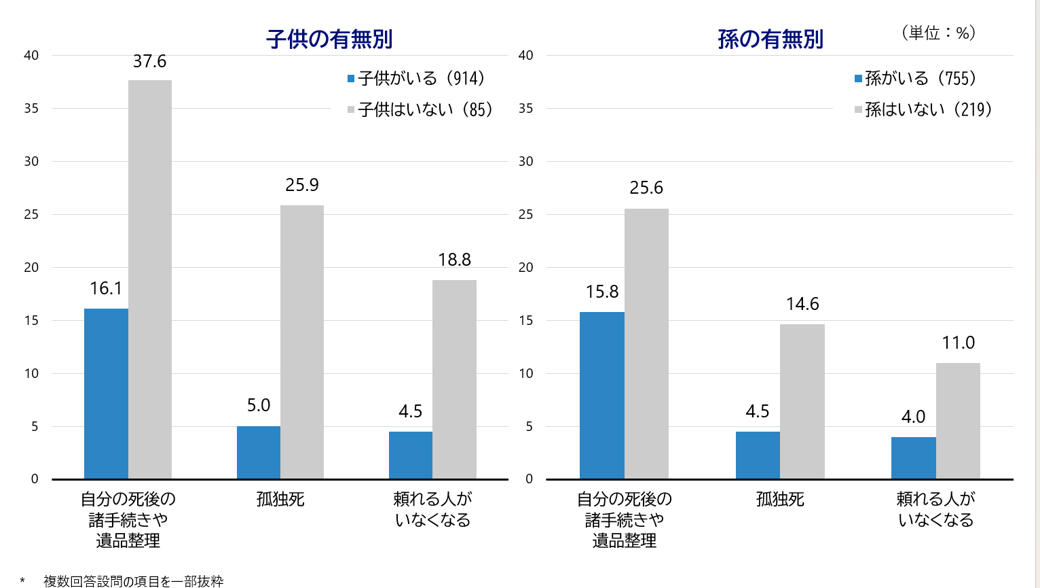

続いて、「直面している不安」という複数回答設問のうち、「自分の死後の諸手続きや遺品整理」「孤独死」「頼れる人がいなくなる」という3項目について見ていく(図5)。

一般的に、家族、とりわけ子供の存在は、将来への安心感をもたらす重要な精神的支柱の一つと見なされる。本調査においても、子供の有無が、特に自身の終末期に関する不安の度合いに差異を生じさせることが確認された。

「自分の死後の諸手続きや遺品整理」について不安を感じる割合は、子供がいる者では16.1%であるが、子供がいない者では37.6%と、21.5ポイント高く、2倍以上の差がある。また、「孤独死」への不安も、子供がいる者では5.0%に留まるのに対し、子供はいない者では25.9%と5倍以上の差があり、子供がいない者にとってはより大きな懸念事項となっていることがうかがえる。「頼れる人がいなくなる」ことへの不安も同様に、子供がいる者で4.5%、子供はいない者で18.8%と4倍以上の差が見られた。

これらの結果から、子供の存在が、特に自身の終末期に関する不安を軽減する上で、精神的な支えとなり得る可能性が強く示唆される。

一方、孫の有無による差を見てみると、「自分の死後の諸手続きや遺品整理」について不安を感じる割合は、孫がいる者では15.8%であるのに対し、孫はいない者では25.6%である。また、「孤独死」への不安も、孫がいる者では4.5%に留まるのに対し、孫はいない者では14.6%と開きがある。同様に「頼れる人がいなくなる」ことへの不安も、孫がいる者で4.0%、孫はいない者で11.0%と差が見られた。

ただし、これらの不安項目における差の大きさは、子供の有無による影響と比較すると相対的に小さい。これは、高齢者が将来の生活支援や介護、死後の諸手続きといった場面において、孫よりも子供がより直接的な役割を担うと認識していることの表れと解釈できる。

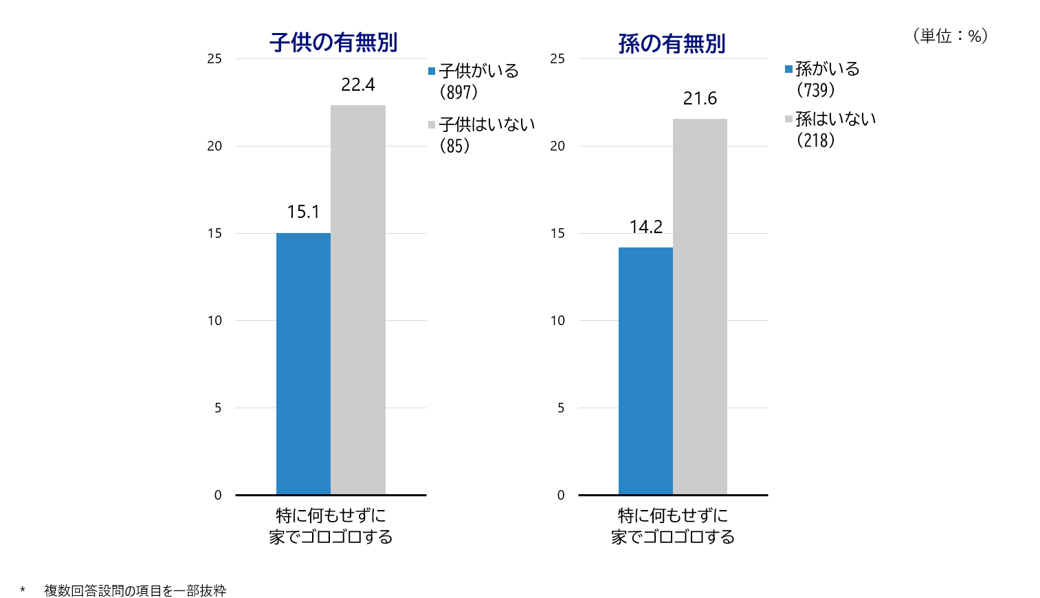

子供の有無は休日の過ごし方にも影響する。「休日や自由な時間などに何をして過ごすか」という設問で、「特に何もせずに家でゴロゴロする」割合に注目した(図6)。

この割合は、子供あり(15.1%)に対し、子供なし(22.4%)と高い。子供がいる場合、家族との交流が活動的な休日の過ごし方につながり、「家で特に何もしない」時間が相対的に減少する可能性が示唆される。ただし、「子供がいる」という状況は、子供との物理的距離や交流頻度により実態が異なるため、本データのみでその詳細な背景を断定することは困難である。

一方、子供がいない者では、自宅で自分のペースで過ごす時間が確保しやすく、結果として「特に何もせずに家でゴロゴロする」割合が高いと推察される。

この過ごし方自体は、心身の休養や趣味に没頭する有益な時間ともなり得る。ただし、これが唯一の過ごし方となり、他者との交流機会が著しく少ない状態が続く場合は、心身の活動量低下や社会的つながりの希薄化に留意が必要である。

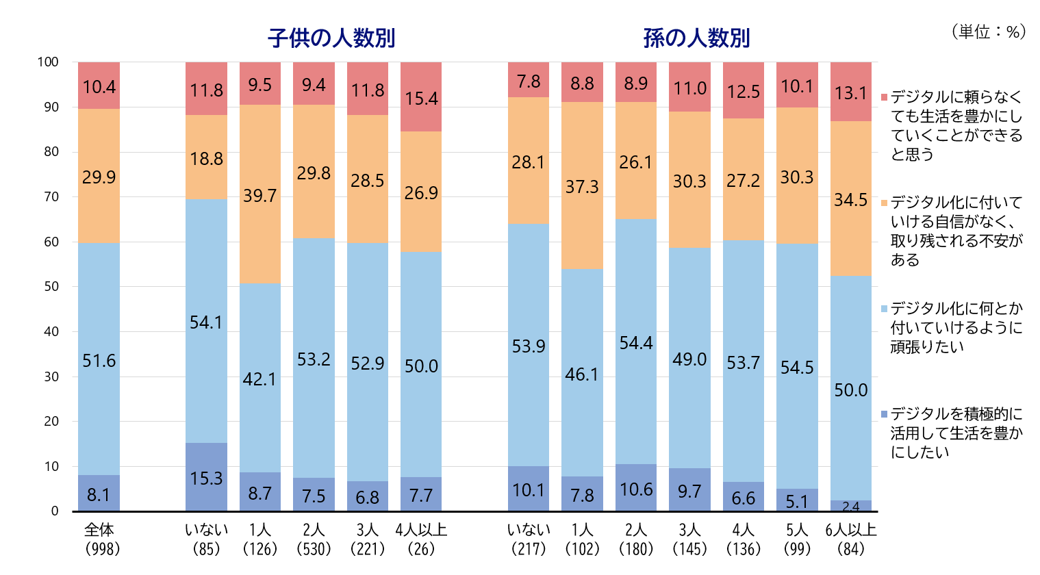

家族との絆がウェルビーイングに与える影響を見てきたが、現代社会の大きな変革であるデジタル化に対し、高齢者はどう向き合っているのだろうか。そこには子供や孫の存在がどう関わるのであろうか。

「社会のデジタル化が今後さらに進展することについてどう思うか」という問いへの回答は示唆に富む。特に注目すべきは、子供が「いない」者のデジタル化への向き合い方である。子供が「いない」者では「デジタルを積極的に活用して生活を豊かにしたい」と考える割合が15.3%と最も高く、子供がいる者(例:子供「1人」で8.7%)を上回った。逆に「デジタル化に取り残される不安がある」割合は、「子供なし」で18.8%と最も低く、「子供がいる」者(例:子供「1人」で39.7%)の方が不安を感じる割合が高い。

この傾向から、子供がいない高齢者にとって、情報収集や社会とのつながりを維持するために、より自律的なデジタル活用が求められる状況を示唆する。こうした能動性がデジタルツールへの心理的障壁を低減し、積極的な活用意欲を促進している可能性がある。加えて、生活利便性の向上や新たな社会的関係構築への期待も、デジタル活用を後押しする要因と推察される。彼らにとってデジタル技術は、「不安の対象」ではなく、むしろ「不安を軽減し、可能性を拓く手段」として認識されているのかもしれない。

孫の有無別でも同様の傾向が見られ、孫が「いない」者で「デジタルを積極的に活用したい」割合(10.1%)が高く、孫の数が増えるほどこの割合は低下した(孫「6人以上」で2.4%)。「取り残される不安」は孫「1人」の者(37.3%)で最も高かった。

これらの分析結果は、子供や孫の存在が、必ずしも高齢者のデジタル化への積極性に直結するわけではないことを示している。子供や孫とのリアルなコミュニケーションで満足感を得られる一方で、そうした関係性を補完・深化させるためにデジタルツールを積極的に活用する段階には、まだ至っていない高齢者が多い状況がうかがえる。

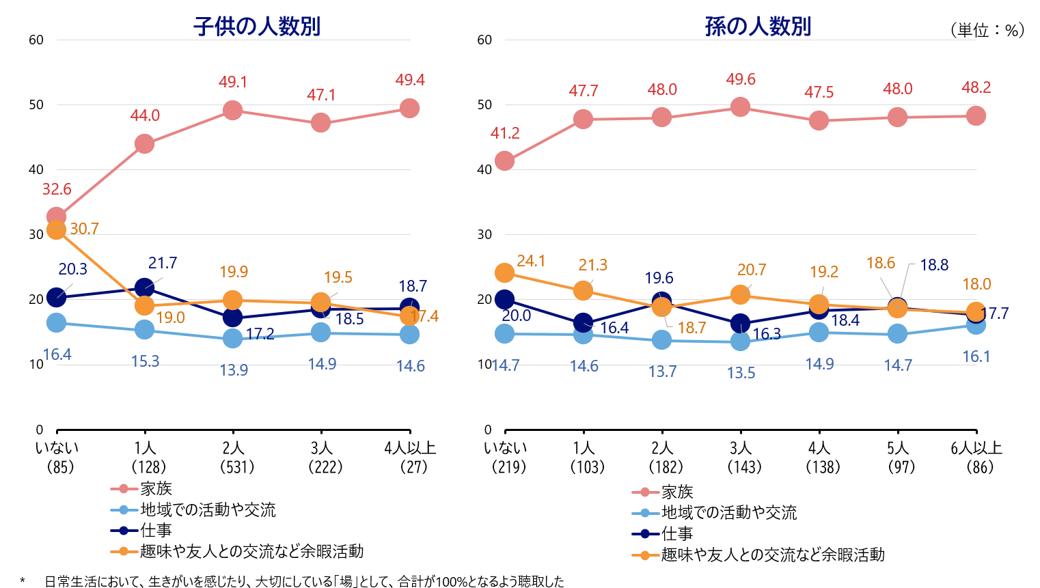

高齢者は日常生活でどのような「場」を大切にしているのであろうか。時間の使い方や心の置き所は、人生の充実度や満足度に大きく関わる。本調査では、子供や孫の有無によって、大切にする「場」の優先順位に興味深い違いが見られた(図8)。

「日常生活で生きがいを感じたり、大切にしている『場』」を「家族」「地域活動」「仕事」「余暇活動」の4項目でポイント配分してもらった結果、子供や孫の存在が「生きがい」の源泉に深く関わることがわかった。子供の数が多いほど「家族」へのポイント配分が高まり、子供なし(32.6%)に対し、子供「2人」(49.1%)、子供「4人以上」(49.4%)と上昇する。孫の有無でも同様で、孫がいる者では「家族」が生活の中心的な価値となっている様子がうかがえる。

一方、注目すべきは子供や孫が「いない」者の時間の使い方と価値観である。子供や孫がいない者では「家族」へのポイント配分が相対的に低い。これは同居家族の構成や関わりの頻度による自然な結果であろう。その代わりに、「趣味や友人との交流など余暇活動」へのポイント配分が高い傾向が見られた。子供や孫がいない高齢者は、自身の興味関心を追求し、友人との関係を育むなど、より「自分軸」に基づいた活動を通じて精神的な充足感や満足感を得ていると推察される。彼らは自己の時間を有効に活用し、活動的で充実した日々を送っている可能性が高い。そのライフスタイルは、家族形態が多様化する現代において、「自分らしい幸福」を追求する上での一つの指針となり得ることを示唆している。

今回のシルニアスパネル調査から、高齢者の幸福感や生活スタイルが、子供や孫といった家族の存在と深く結びついている実態、そしてその一方で、家族構成に依らない多様な幸福のあり方が存在することが明らかとなった。子供や孫との絆は、多くの場合、日々の充実感や将来への安心感の源泉となるが、子供や孫がいない高齢者層がデジタル社会に積極的に適応し、自己実現を図る姿も見逃せない。これらの調査結果は、シニア市場をターゲットとする企業や組織にとって、高齢者の多様な価値観やライフスタイルをきめ細かく理解し、画一的ではないアプローチを採ることの重要性を強く示唆するものである。家族との関係性を重視する層への支援はもとより、自律的に活動する層のニーズに応えるサービスや情報提供もまた、今後の市場開拓における重要な鍵となるであろう。 人生100年時代における幸福の追求は、個々人の主体性に委ねられる部分が大きい。本稿で示したような高齢者の実態把握は、その多様な生き方を支える社会システムやサービスを構想する上での不可欠な基礎情報と言える。 NRI社会情報システムは、今後もシルニアスパネルを活用し、変化し続ける高齢者のインサイトを提供することで、より豊かで活力ある長寿社会の実現に貢献していく所存である。本コラムが、読者の皆様のシニア市場への理解を深める一助となれば幸いである。

シニア世代の

実態調査なら