介護施設*は街中から郊外まで様々な場所に立地している。介護施設の選択の際には、周辺環境やアクセスなどの地理的条件に加えて、自宅や家族・親族の住居からの時間的・心理的距離などの立地条件が重要になる。前稿において、「介護施設への入所意向と施設のタイプ別関心」について紹介したが、本稿では「もし施設に入所することになったとしたら、どのような場所がいいか」、という介護施設のロケーションに関するシニアの意向についての結果を考察した。

全体的な傾向としては、「現在の住まいに近い施設」と「家族・親族の住居に近い施設」が双方3割弱と並んでいるが、男性は「現在の住まいに近い施設」を希望する割合が高く、女性は「家族・親族の住居に近い施設」を希望する割合が高い、という結果となった。また、年齢別では年齢が上がるにつれて現在の住まいに近い施設を希望する割合が増加し、特に75歳以上ではその傾向が顕著であった。都市規模別にみると町村部では現在の住まいに近い施設を希望する割合が高い、また家計の状況別では家計に余裕があるほど家族・親族の住居に近い施設を希望している、住居形態別では持ち家戸建住宅居住者は現在の住まいに近い施設を希望する割合が高い、などいくつかの興味深い知見が得られた。

NRI社会情報システムは、2024年1月、シルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳代から80歳代の高齢者1,019名を対象にした郵送調査を行い、自分に介護が必要になった際の行動や考え方についての聴取を行った。なお、回答者は健康状態が比較的良好で、現時点で具体的に介護施設への入所を考える状態にはないことにご留意いただきたい。

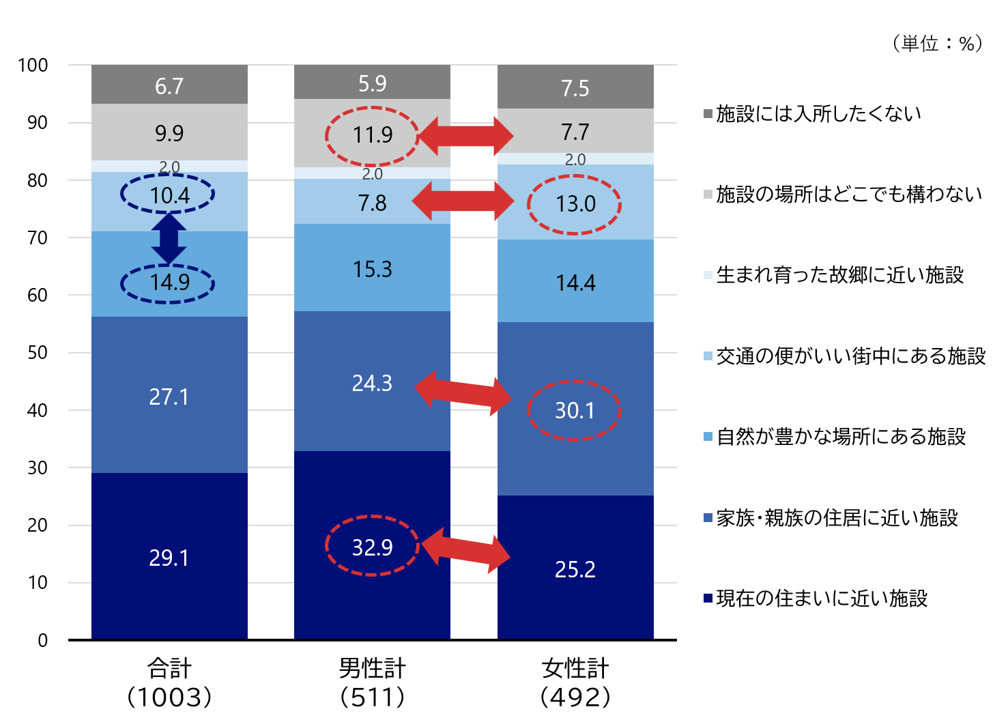

施設に入所することになったらどのような場所にある施設に入所したいか、を男女別に比較したものが図1である。全体でみると、1位「現在の住まいに近い施設」(29.1%)、2位「家族・親族の住居に近い施設」(27.1%)が拮抗しており、3位以下はいずれも20%以下である。これを男女別にみると男性では「現在の住まいに近い施設」が32.9%、女性では25.2%と男性の方が8ポイント近く高い。逆に、「家族・親族の住居に近い施設」では男性が24.3%、女性では30.1%と6ポイント近く女性の方が男性より高い結果となった。

また、3位の「自然が豊かな場所にある施設」と「交通の便がいい街中にある施設」は対極とも考えられる立地だが、全体では「自然が豊かな場所にある施設」(14.9%)の方が「交通の便がいい街中にある施設」(10.4%)より好まれることがわかった。ところが、男女別にみると「交通の便がいい街中にある施設」については男性(7.8%)より女性(13.0%)が高い。また、「施設の場所はどこでも構わない」については男性(11.9%)の方が女性(7.7%)より高いという結果となった。

前稿で論じた「介護施設への入所意向」自体は男女で大きな差がなかったが、施設の場所については男女で好みや考え方が別れるようである。

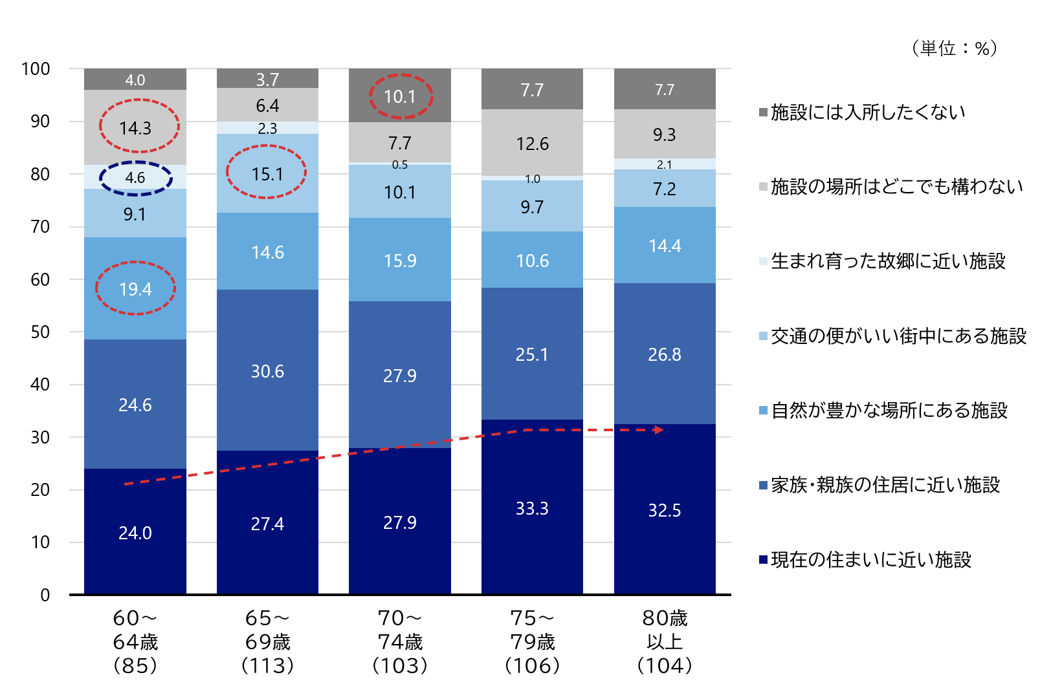

施設に入所することになったらどのような場所にある施設に入所したいか(以下、「入所したい介護施設の立地」、と呼ぶ)を年齢別に比較したものが図2である。全体で1位の「現在の住まいに近い施設」を見ると、60~64歳で24.0%であるのに対し、75~79歳では33.3%、80歳以上では32.5%と年齢が高くなるほど現在の住まいに近い施設に住みたい意向は高くなる。高齢になるほど人間関係の中心が地域のコミュニティになること、また遠方に引っ越す手間や新しい周辺環境に慣れることへの難しさがあるものと考えられる。

また、値としては小さいものの、特徴的なのは「生まれ育った故郷に近い施設」について、60~64歳で4.6%と各年齢間で最大であることである。60歳代前半のうちは、いずれ生まれ故郷に戻ることも想定できるが、70歳を超えると急激に少なくなり、70歳代では1%以下となる。

これ以外にも、60~64歳においては「自然が豊かな場所にある施設」が19.4%、「施設の場所はどこでも構わない」が14.3%と各年代において最も高いこと、65~69歳においては「交通の便がいい街中にある施設」(15.1%)が最も高いことも特徴である。この年代においては、まだ活発に外に出て活動したい、という意図があるのかもしれない。また、「施設には入所したくない」が70~74歳で急激に増加して10.1%となり、75歳以上においても69歳以下と比較して高めとなる。

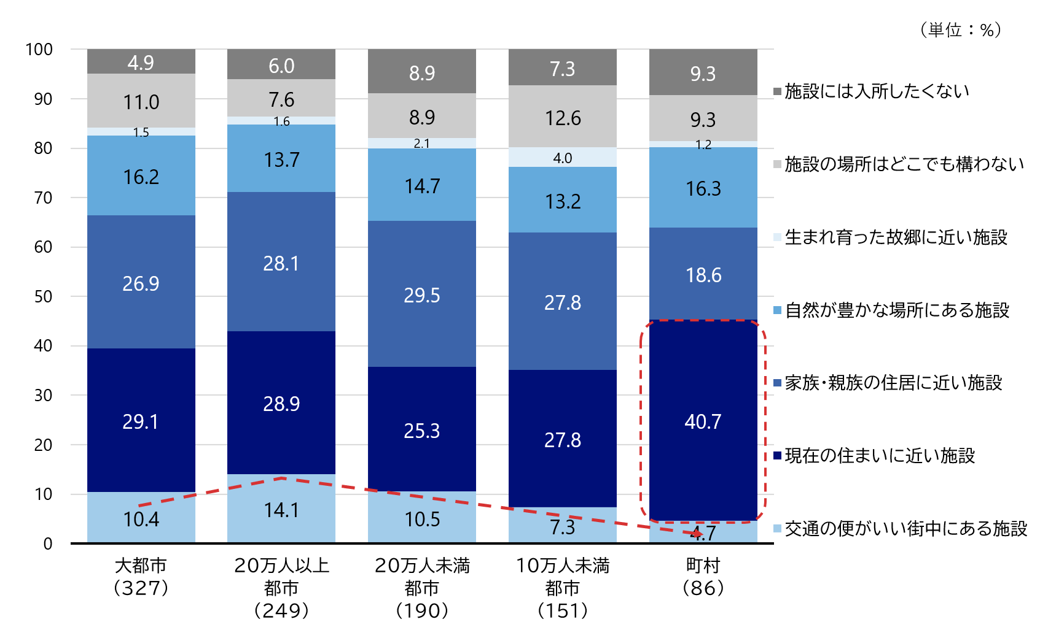

図3は、入所したい介護施設の立地について、回答者の居住都市規模別に比較したものである。都市規模別居住者による全体的な傾向としては、大都市を除いて都市規模が小さくなるほど「交通の便がいい街中にある施設」が減少することである。20万人以上都市居住者では14.1%であるが、町村居住者ではわずか4.7%にとどまる。元々交通の便がよい場所に居住していない者は、介護施設についても交通の利便性を求めないようである。また、「現在の住まいに近い施設」への入所意向については、町村居住者において40.7%と他都市規模と比較して突出して高い。その代わり、「家族・親族の住居に近い施設」は18.6%と最も低くなっている。町村部は、持家戸建居住者の割合が高いと思わるため、それまで居住していた自宅のことが入居後も気になるのかもしれない。

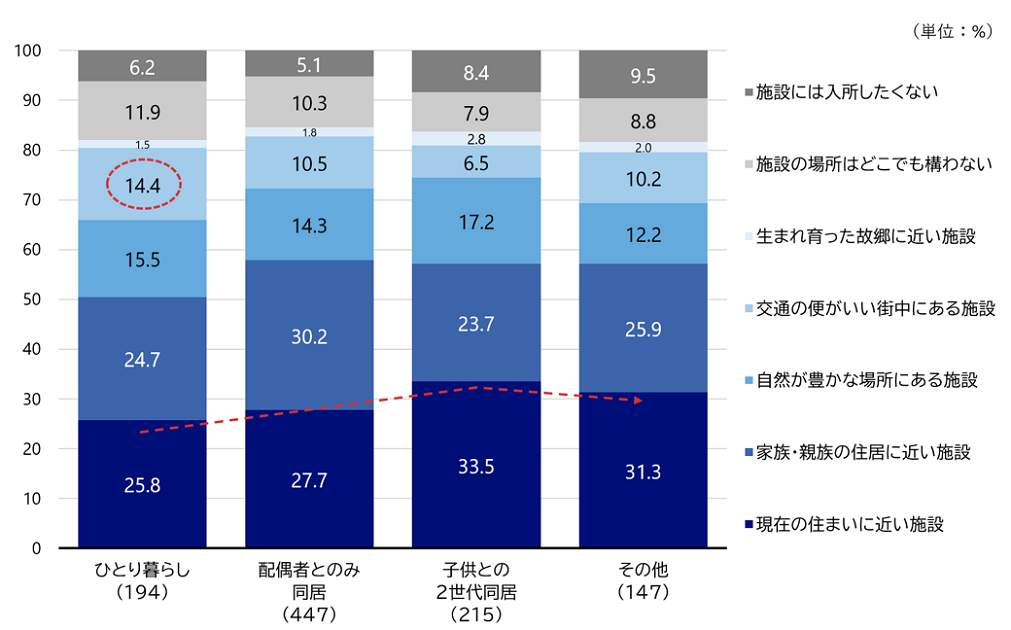

図4は、入所したい介護施設の立地について、世帯形態別で比較したものである。一人暮らしの者は、「現在の住まいに近い施設」が25.8%と各世帯形態の中で最も低く、「交通の便がいい街中にある施設」が14.4%、「施設の場所はどこでも構わない」が11.9%と他の世帯形態に比較して高いことから、相対的に現居住地へのこだわりが低いことが伺える。配偶者とのみ同居の世帯は、「家族・親族の住居に近い施設」が30.2%と全世帯形態の中で最も高い。

これは、夫婦のどちらか自宅に残された者が配偶者の入所し施設に通いやすいことを考慮してのことであろう。一方、子供との2世代同居、その他(同居)においては、「現在の住まいに近い施設」が3割超である。この世帯形態については「家族・親族の住居に近い施設」=「現在の住まいに近い施設」となるのかもしれない。同居している(していた)家族の負担を少なくしたいという配慮が感じられる。

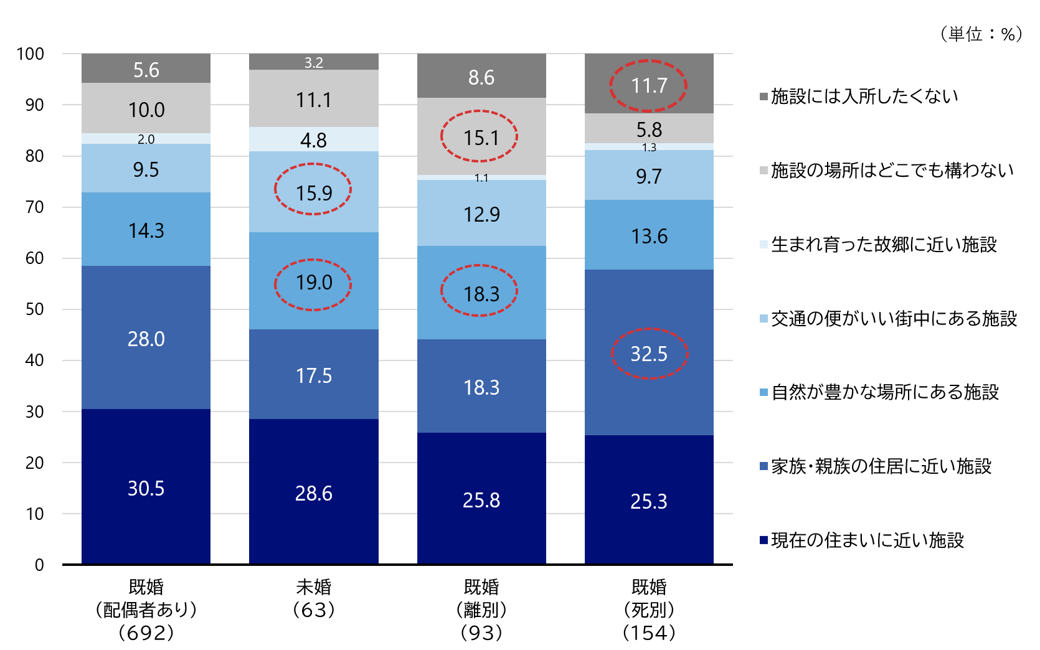

図5は、入所したい介護施設の立地を配偶関係別に見たものである。既婚者(配偶者あり)と未婚者との比較では、未婚者は家族等との関係を意識する必要がないためか、「家族・親族の住居に近い施設」(17.5%)が少なく、「自然が豊かな場所にある施設」(19.0%)、「交通の便がいい街中にある施設」(15.9%)が多いことが特徴である。一方、既婚(離別)、同(死別)を比較すると、既婚(死別)においては、「家族・親族の住居に近い施設」(32.5%)、「施設には入居したくない」(11.7%)の両者が全配偶関係で最大となっている。既婚(離別)においては、同(死別)と比較して「自然が豊かな場所にある施設」(18.3%)が高く、「施設の場所はどこでも構わない」が15.1%と全配偶関係で最大である。

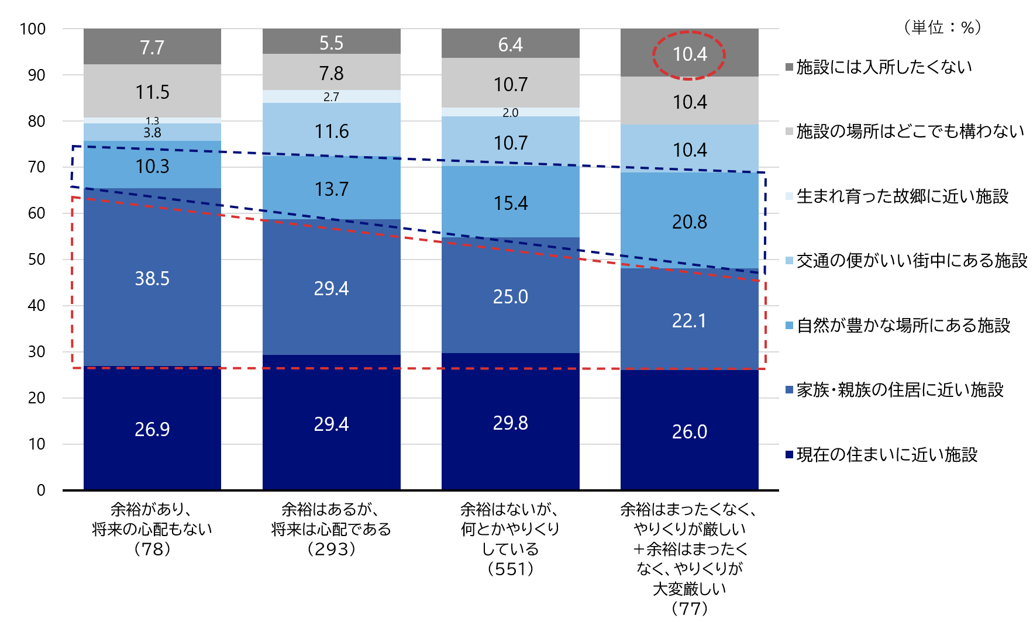

同様に、入所したい介護施設の立地について、家計状況別に見たものが図6である。全体で1位の「現在の住まいに近い施設」においては、各家計状況において大きな差はないものの、2位である「家族・親族の住居に近い施設」では、「余裕があり将来の心配がない」者は38.5%と高く、「余裕は全くなくやりくりが厳しい」「余裕は全くなくやりくりが大変厳しい」者の合算においては、22.1%しかなく、家計の余裕との相関が見受けられる。一方、全体3位の「自然が豊かな場所にある施設」については、「余裕があり将来の心配がない」者は10.3%にとどまるが、「余裕は全くなくやりくりが厳しい」「余裕は全くなくやりくりが大変厳しい」者の合算では約2倍の20.8%と家計状況の逆の相関が見られる。特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)等の公的な介護施設については介護保険サービスを利用できるものの、介護費用を全額賄えるわけではなく、介護を受ける者やその家族にとっての経済的負担は少なくない。一般的に、家族・親族の住居に近い施設は市街地の住宅地に近接した場所に立地していると考えられるため、施設数や地価の関係から介護施設の入所費用は相対的に高いと考えられ、逆に自然が豊かな場所にある施設は市街化調整区域や都市計画区域外など郊外や市街地から離れた場所にあり、相対的に入所費用が安めであることが関係しているのかもしれない。

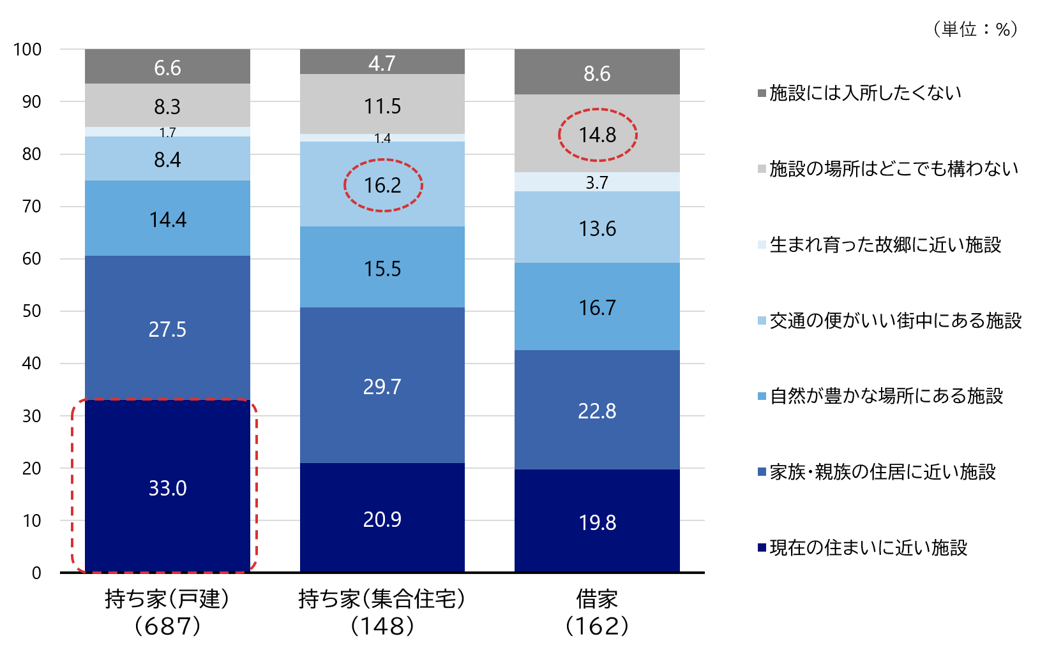

同様に、入所したい介護施設の立地について住居形態別に見たものが図7である。これによると、同じ持ち家居住者でも戸建と集合住宅では大きく傾向が異なり、戸建居住者においては「現在の住まいに近い施設」が33.0%であるのに対し、集合住宅居住者では20.9%にとどまる。代わって、集合住宅居住者では「交通の便がいい街中にある施設」が16.2%と戸建居住者(8.4%)の2倍近い。一般的に、集合住宅は交通機関や商業地域へのアクセスが便利な場所に建設されることが多いため、持ち家集合住宅居住者は介護施設の選択においても、住宅選定と同じ選好性が働いている結果と考えられる。一方、借家居住者は「現在の住まいに近い施設」「家族・親族の住居に近い施設」双方ともに低位である。3割を超える突出したものはないが、「施設の場所はどこでも構わない」が14.8%と高い。本調査において、借家居住者は家計状況が厳しい者の割合が高いことがわかっているため、入所する介護施設は立地ではなく、経済的な条件を重視しているものと考えられる。

このように、入所したいと思う介護施設については、本人の選好性だけでなく、現在の居住地、住居形態、世帯形態、家計状況などによっても違いが生じ、必ずしも全員が街中で交通の便がよい場所を希望しているわけではないことがわかった。また、本調査結果で意外だったのは、「生まれ育った故郷に近い施設」が非常に少なく(全体で2.0%)、どのような切り口で比較してもごく少数であった点である。生まれてからずっと同じ地域に住んでいる者が一定割合おり、本設問は単一回答の設問であることから、「現在の住まいに近い施設」「家族・親族の住居に近い施設」が「故郷に近い施設」と同義となるケースがあることを考慮しても、図2で見たとおり介護が必要となった段階(年齢)で故郷に戻る、というのは現実味のない選択肢であると言えよう。

*「介護施設」と聞いて想定されるものは多岐にわたるため、本調査においては敢えて定義を明確にすることを避けているが、暗黙的には介護保険が利用できる特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院(2023年度以前は「介護療養型医療施設」)を想定している。これに加えて、現在介護が必要なわけではない回答者が、自身が入所する可能性のある施設として想起するであろう「介護付き有料老人ホーム」「サービス付き高齢者住宅(サ高住)」等を含めたものとしている。

注)回答者の男女別・年代別の構成は、母集団であるモニターに準じている点にご留意ください。

シニア世代の

実態調査なら