これまでのコラムでは、「介護への不安」「介護施設への入所意向」について扱ってきた。今回は実際に「介護が必要な状態」になった場合、費用をどう捻出するかについて考察を行った。

調査対象の高齢者の9割以上が介護費用を自分の資産の範囲内でまかなうつもりでおり、さらには約半数の高齢者は貯金の取り崩しは含まない年金等の収入の範囲内でと考えている。また、年齢が高くなるほど年金等の収入の範囲内でまかなうと考える者の割合が増加する。

一方、介護費用の捻出元は、家計の状況や持家・借家の状況により異なっており、家計に余裕がある者や持家(集合住宅)に居住する高齢者では貯金を取り崩して充当する考えを持つ者が多いことが分かった。

NRI社会情報システムは、2024年1月、シルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳代から80歳代の高齢者1,019名を対象にした郵送調査を行い、自分に介護が必要になった際の介護費用の捻出元についての調査を行った。なお、シルニアスモニターはシニア全体と比較して相対的に健康状態が良好なシニアから構成されているため、シニア全体の傾向と異なる可能性があることにご留意いただきたい。また、「介護費用」というと介護サービスに関する費用、介護用品に関する費用、住宅改修費用など多岐に想起され、介護保険制度や市区町村の独自の支援制度も用意されているが、本調査においては敢えて定義を明確にしていないことも、ご承知おきいただきたい。

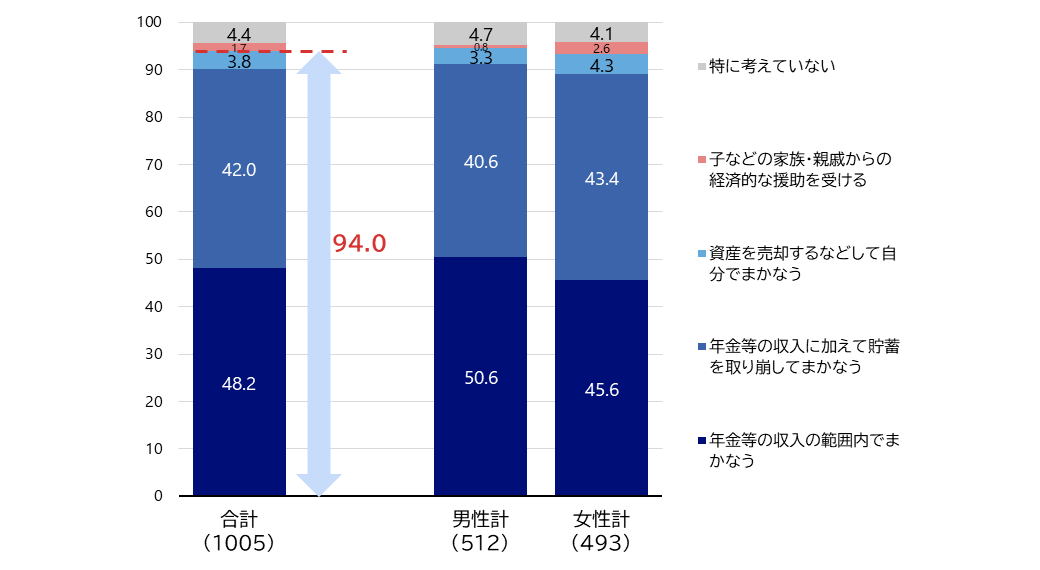

もし自分が「介護が必要な状態」になったら、介護費用はどのようにしてまかなうか、という問いに対し、回答者全体では「年金等の収入の範囲内でまかなう」が48.2%、「年金等の収入に加えて貯蓄を取り崩してまかなう」が42.0%、「資産を売却するなどして自分でまかなう」が3.8%と、合計で94.0%の者が自分の資産の範囲で考えており、「子などの家族・親族からの経済的な援助を受ける」が1.7%、「特に考えていない」が4.4%という結果であった(図1)。

「年金等の収入の範囲内でまかなう」と回答した割合を男女別にみると、男性は50.6%、女性は45.6%となっており、男性の方が若干高い。

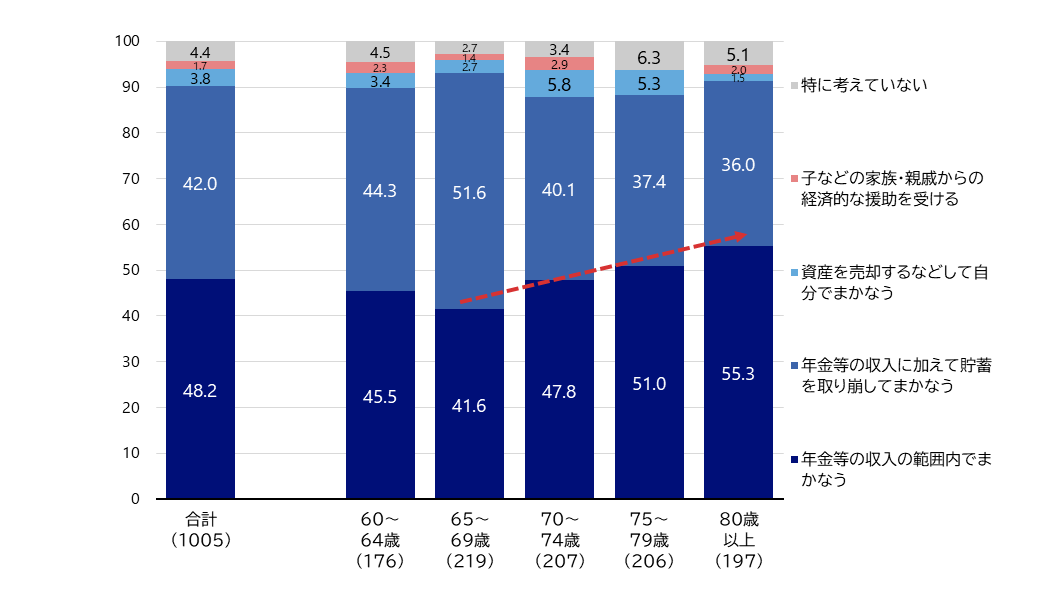

介護費用の捻出元を回答者の年齢別に比較したものが図2である。年金受給開始年齢である65歳以上においては、「年金等の収入の範囲内でまかなう」と回答する割合は65~69歳は41.6%、70~74歳は47.8%、75~79歳は51.0%、80歳以上は55.3%と年齢とともに増加している。一方で、「年金等の収入に加えて貯蓄を取り崩してまかなう」と回答する割合は年齢とともに減少している。これは年齢が高くなるほど蓄えが減っていくためと推察される。

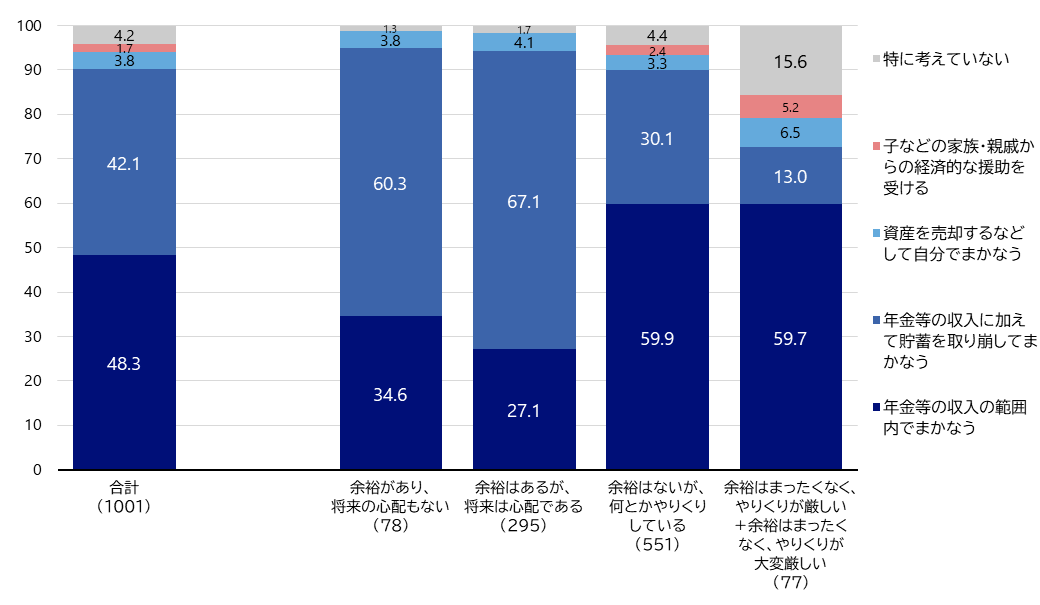

図3は介護費用の捻出元について回答者の家計状況別に示したものである。

「年金等の収入の範囲内でまかなう」と回答した割合は、「余裕はないがなんとかやりくりしている」では59.9%、「余裕はまったくなく、やりくりが厳しい+やりくりが大変厳しい」では59.7%であり、回答者全体の48.3%と比較して高い割合である。一方、「余裕があり将来の心配もない」では34.6%、「余裕はあるが将来は心配である」が27.1%である。この層では貯蓄額も多いため、「年金等の収入に加えて貯蓄を取り崩してまかなう」の回答が6割以上になっている。

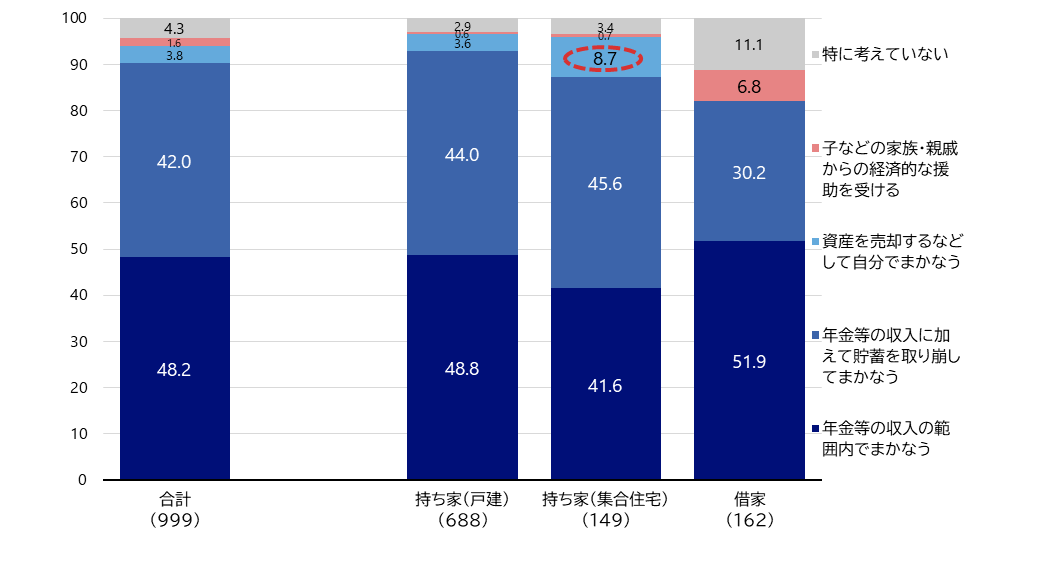

最後に、介護費用の捻出元の回答結果を住居形態別に示したものが図4である。住居形態は、持ち家(戸建)、持ち家(集合住宅)、借家の3区分である。

借家の高齢者では、「年金等の収入の範囲内でまかなう」の割合が51.9%と半数を超えており、「年金等の収入に加えて貯蓄等を取り崩してまかなう」の回答が30.2%と少ない。

持ち家(集合住宅)の高齢者では、「資産を売却するなどして自分でまかなう」と回答した割合が8.7%と回答者全体の3.8%と比較して4.9ポイント高かった。この結果から比較的売却しやすい持ち家(集合住宅)の居住者は「介護が必要な状態」になったら、自宅を売却して介護費用を捻出すると考えている者が一定数いることも想像される。住宅という資産を保有しているか否かが、介護サービスの費用をどのように賄うかにも影響していることが伺える。

シニア世代の

実態調査なら