介護への不安(1)では、介護が必要な状態になるかもしれないことについて、8割以上のシニア世代が不安を感じているという結果が明らかになった。今回は、具体的にどのようなことに不安を感じているのかについての考察を行った。

その結果、男女別や年齢別よりも世帯状況や家計状況による違いが大きく、家族と同居している者では「家族に負担をかけること」を心配し、ひとり暮らしの者は「介護費用」や「介護をしてくれる家族がいないこと」を心配していることが分かった。また、家族に負担をかけたくない、あるいは介護をしてくれる家族がいない場合は、介護施設を利用することになるが、その場合の高い費用負担が大きな心配の原因となっていることが明らかになった。

介護に対する類似のアンケート調査は、様々な機関で実施されているが、本調査では、60歳以上で就業できる健康状態の人を対象としていることに留意していただきたい。

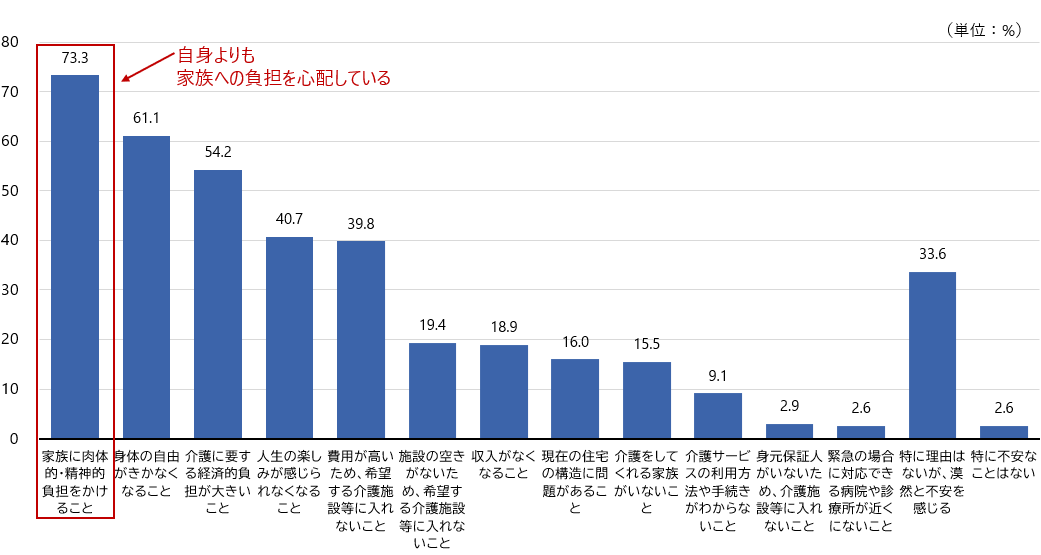

NRI社会情報システムでは2024年2月にシルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳以上の高齢者1,018名を対象に郵送調査を行い、「介護への不安」についてのアンケート調査を行った。 介護が必要になったときに心配な項目を全体の降順で示したものが図1である。一番多かったのは、「家族に肉体的・精神的負担をかけること」(73.3%)であった。2位「身体の自由が利かなくなること」(61.1%)、4位「人生の楽しみが感じられなくなること」(40.7%)は自身に関することであるのに対し、最も心配しているのは、家族への負担であるという結果になった。また、3位「介護に要する経済的負担が大きいこと」、5位「費用が高いため、希望する介護施設に入れない」については経済面の心配である。介護は家族に時間・労力や経済的な負担をかけ、家族の生活や仕事に大きな影響を及ぼす。家族が自分の介護のために離職したり、生活の質を低下させてしまうことを避けたいと思うことは自然な感情であると考える。さらに、具体的な理由ではないため図中では右端に配しているが、「特に理由はないが、漠然と不安を感じる」が全体では6位と高いのは介護に関する心配の特徴であろう。

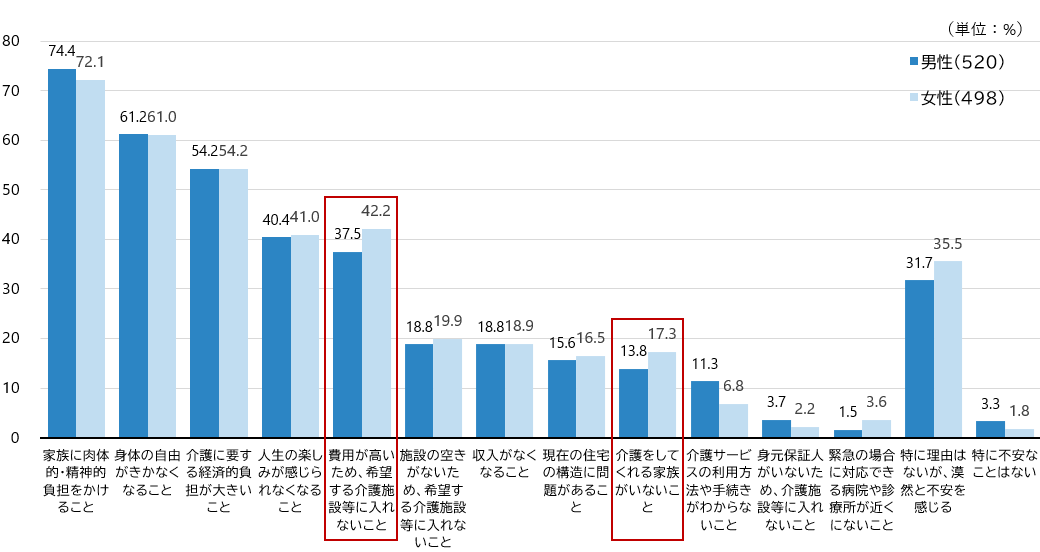

図2は、介護が必要になったときに心配なことを男女別に見たものである。全体的な傾向として男女差は小さいものの、「費用が高いため、希望する介護施設等に入れないこと」や「介護をしてくれる家族がいないこと」については、女性の方が高いという特徴がある。 この理由としては、一般的に夫婦間では男性(夫)の方が女性(妻)より年齢が高いことが多く、かつ女性は男性よりも寿命が長いため、女性が独り身になってしまったときに介護をしてくれる家族が近くにいないケースが多いことが考えられる。介護をしてくれる身内がいなければ、介護施設への入所を選択することになるが、将来的に蓄えが減少していく中で希望する介護施設の費用が高く、入所費用を工面できるかどうかを心配に思っているのではないかと推察できる。

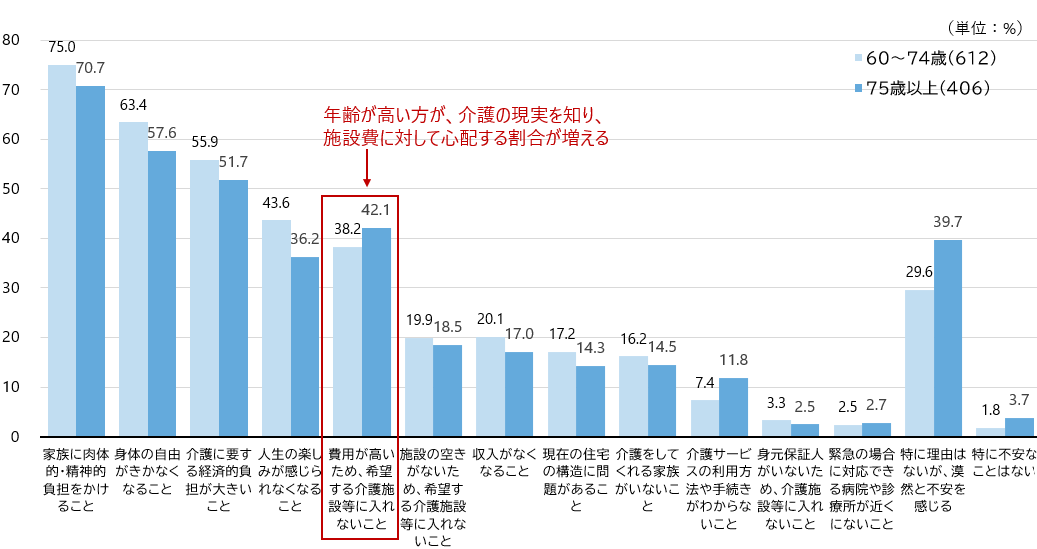

図3は、介護が必要になったときに心配なことを60~74歳と75歳以上の年齢別2区分で見たものである。

多くの項目で60~74歳よりも、75歳以上の方が比率が低い。その理由としては、親、身内などの介護経験や情報収集を通じて介護に関する知識を得ており、備えが進んでいるためと考えられる。一方、「費用が高いため、希望する介護施設等に入れないこと」では、75歳以上の方が高くなっている。これは、親、身内などの介護経験や情報収集を通じて、介護施設費用が想定を上回る経験をしていること、および年齢が高くなるほど蓄えが減っていくためと推察できる。

また、介護経験や情報を保持しているはずの75歳以上において、「介護サービスの利用方法や手続きがわからないこと」が60~74歳よりも、高くなっているのは特徴的である。介護サービスを調べた際に、問い合わせ先がわからなかったり、手続き方法が複雑であると感じた人が一定数いたと推察される。

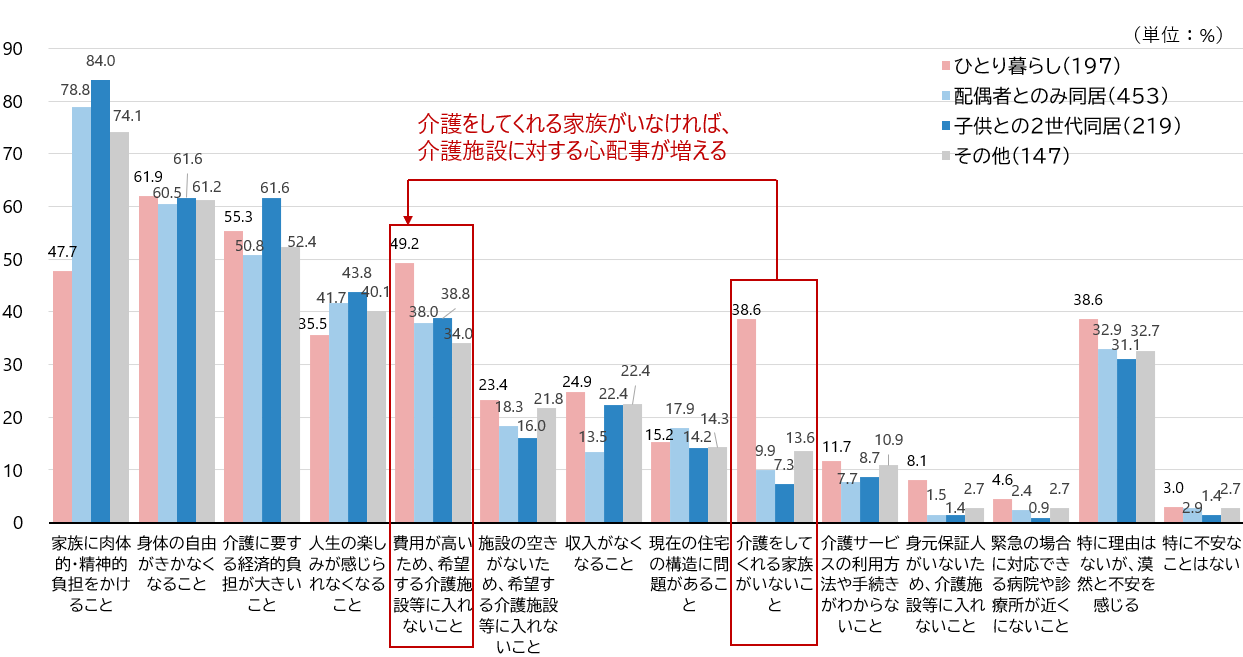

図4は、介護が必要になった際に心配なことを世帯形態別に見たものである。 一人暮らしでは、同居の家族がいないため、「家族に肉体的精神的負担をかけること(47.7%)」が他の世帯形態と比較して大幅に低くなっている。一方、「費用が高いため、希望する介護施設等に入れないこと(49.2%)」、「介護をしてくれる家族がいないこと(38.6%)」は他の世帯形態と比較して高い。ひとり暮らしでは、家族負担への心配が低下する一方で、希望する介護施設の費用が高く、入所費用を工面できるかどうかを心配に思っているのではないかと推察できる。 「配偶者とのみ同居」と「子供との2世代同居」を見ると、ひとり暮らしとは逆の傾向を見て取ることができる。ひとり暮らしと比較し、「家族に肉体的精神的負担をかけること」が大きく上昇している一方、「介護をしてくれる家族がいないこと」は大きく低下している。 ひとり暮らしの高齢者は、施設を利用した介護を想定しつつもその費用負担を心配し、配偶者や子供と同居する高齢者は家族による介護を想定しつつも家族の負担を心配しており、介護に対する不安内容は、世帯形態で大きな違いがあることが明らかになった。

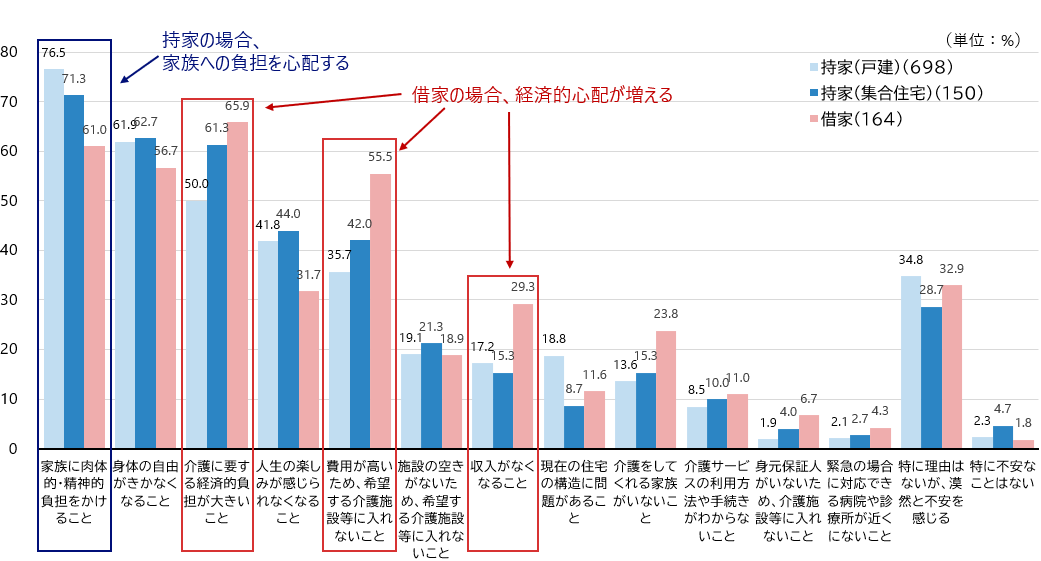

図5は、介護が必要になった際に心配なことを居住形態別に調査したものである。 持家(戸建、集合住宅)居住者では、「家族に肉体的・精神的負担をかけること」で高い割合を示している。これは、持家の場合、借家と比較して相対的にひとり暮らしの割合が低く、家族との同居が多いためだと考えられる。 一方、借家居住者では、「介護に要する経済的負担が大きい」、「費用が高いため、希望する介護施設等に入れないこと」、「収入がなくなること」のように、経済面の心配が多く挙げられている。これは、借家居住者は毎月の家賃負担に加えて、更新料や将来的な家賃上昇など将来的な支出負担増の可能性があるためと考えらえる。現時点でも固定的な住居費を支払う必要がある借家居住者は、介護費用を捻出する余裕が少ない可能性がある。

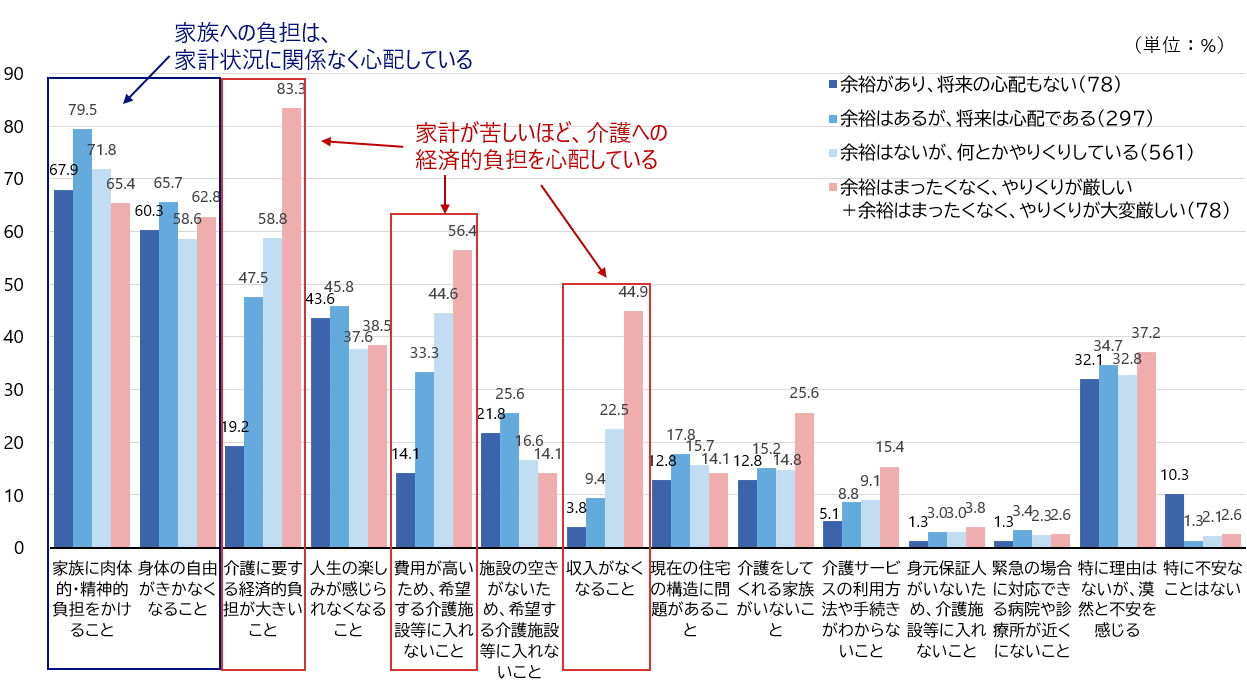

図6は、介護が必要になった際に心配なことを家計状況別に見たものである。 「介護に要する経済的負担が大きいこと」「費用が高いため、希望する介護施設等に入れないこと」「収入がなくなること」はいずれも費用面に関する心配であるが、「余裕は全くなく、やりくりが厳しい+余裕は全くなく、やりくりが大変厳しい」者において高い割合で不安を感じているのは予想できる結果である。一方で、上位2項目である「家族に肉体的・精神的負担をかけること」「身体の自由がきかなくなること」を見ると、すべての家計状況の者が心配に感じている。経済面の心配事は、家計状況によって差があり、それ以外の心配事は家計状況に関係なく共通している傾向がある。

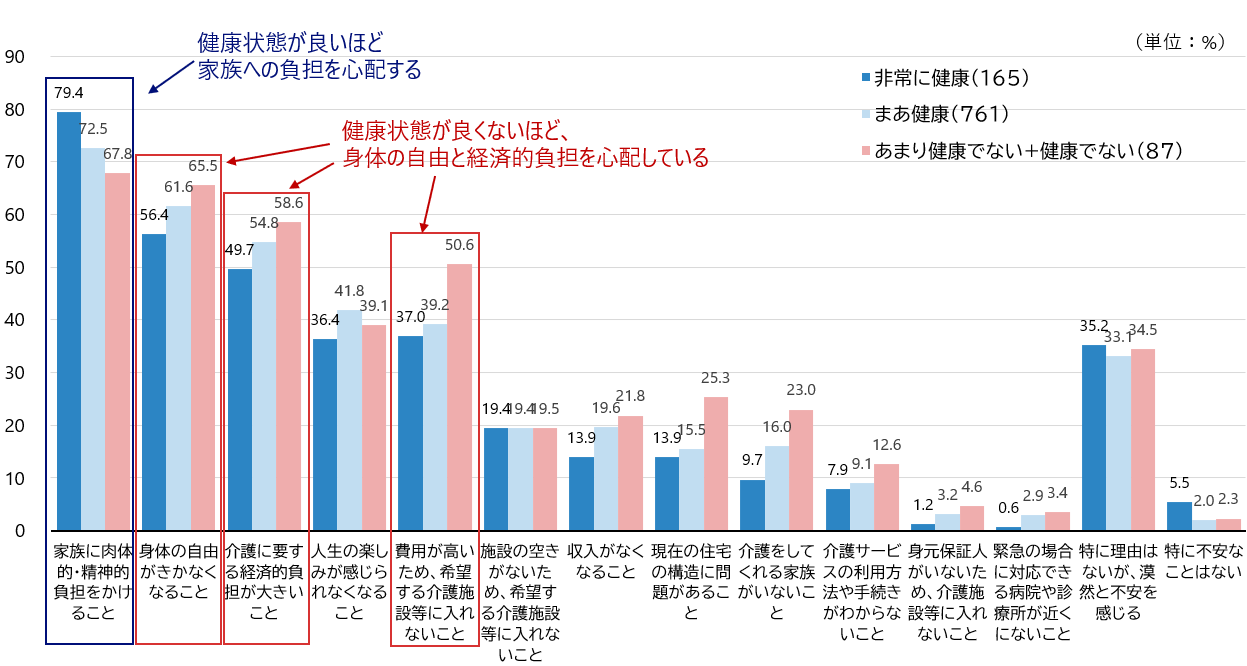

図7は、介護が必要になった時に心配なことを健康状態別に見たものである。 上位の項目である「身体の自由がきかなくなる」「介護に要する経済的負担が大きい」「費用面で希望する介護施設に入所できない」については、健康状態が良くないほど心配の割合が増加しており、健康状態と心配の高さに負の相関が認められる。健康状態と介護が必要な状態になることには密接な関係があると考えられることから、健康状態が良くない者は、自身に介護が迫っていると感じている結果と受け止められる。 一方、「家族に肉体的・精神的負担をかけること」を見ると、非常に健康な人で79.4%と非常に高くなっており、健康状態が悪化するにつれて心配する割合は低下している。これは、現時点で非常に健康な人が万一介護になった際のギャップとこれによる家族への負担が、家族の生活クオリティを大きく低下させる可能性があることを危惧していると推察できる。一方、「あまり健康でない+健康でない」人の方が家族への負担を心配に感じていない理由は、すでにある程度家族に面倒を見てもらっており、ゆくゆく自分に介護が必要となることを自分や家族がすでにイメージできている可能性によるものと推察される。

以上のことから、家族と同居していれば、「家族に負担をかけること」を心配し、ひとり暮らしであれば、「介護費用」や「介護をしてくれる家族がいないこと」を心配していることが分かった。また、家族に負担をかけたくない、あるいは介護をしてくれる家族がいない場合は、介護施設を利用することになるが、その場合の高い費用が大きな心配の原因となっていると伺える。 生活状況がどのようなものであれ、介護に対する不安や心配を完全になくすことは難しい。どのような属性区分で見ても「理由はないが漠然と不安を感じる」比率が高いことから、資金計画や保険など経済面での準備をすることはもちろん、若年期から家族全員で介護に関する制度や介護内容を学び、知識がないことによるいたずらな不安を持たないようにすることがシニアのWell-Being向上のために重要であると考えられる。

シニア世代の

実態調査なら