食事を摂ることは、生きていく上で必要不可欠な行為である。健康の維持・増進、疾病の予防・治療に必要な栄養素の摂取という観点だけでなく、美味しいものを食べることで満足感を得る喜びや誰かと食卓を囲みコミュニケーションを深める時間は、我々に心の栄養をもたらす。しかし一方で、家族構成の変化、配偶者との死別、健康状態の悪化など、食事を取り巻く環境が変わる転換点は、誰にでも訪れる可能性がある。

NRI社会情報システムでは2024年2月にシルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳代から80歳代の高齢者1,019名を対象にした郵送調査を行い、この調査の中で将来食事の用意が出来なくなった際にどのようにして食事を摂りたいかについて聴取を行った。その結果、年齢の上昇に伴い自身で何を食べるか選ばなくなる傾向がある一方で、高齢者食堂のようなコミュニケーションを伴う食事への期待も大きいことが明らかになった。

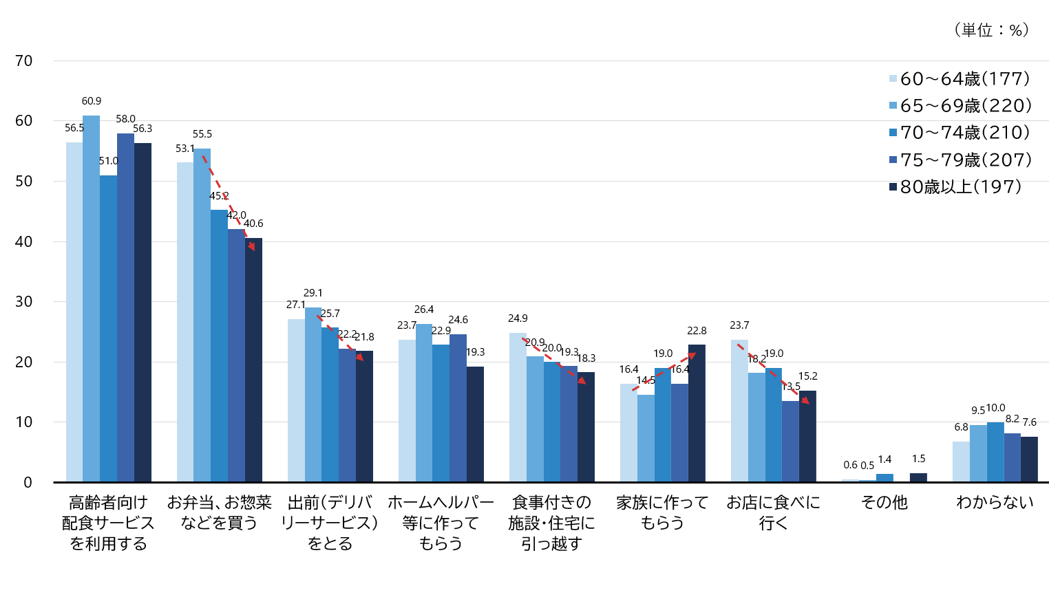

何らかの理由で食事の用意ができなくなった場合にどのような方法で食事を摂りたいかについて、年齢別に集計した結果が図1である。各年代とも「高齢者向け配食サービスを利用する」(51.0%~60.9%)と最も多く、「お弁当、お総菜などを買う」(40.6%~55.5%)が続く。「高齢者向け配食サービスを利用する」は、年齢に関わりなく多いが、「お弁当、お総菜などを買う」(53.1%→40.6%)、「出前(デリバリーサービス)をとる」(27.1%→21.8%)、「お店に食べに行く」(23.7%→15.2%)は年齢が上昇すると減少しており、能動的な行動を伴う食事を選択する割合が減少している。逆に「家族に作ってもらう」(16.4%→22.8%)は年齢とともに増加している。また、高齢者向け施設への入居を想定した「食事付きの施設・住宅に引っ越す」(24.9%→18.3%)については、60歳代の段階では比較的多くの層が希望しているものの、年齢が上がるにつれ減少していく傾向にある。長年暮らしてきた住環境や地域への愛着、金銭面での制約などにより、高齢者向け施設への入居を希望しなくなることが想起される結果となった。

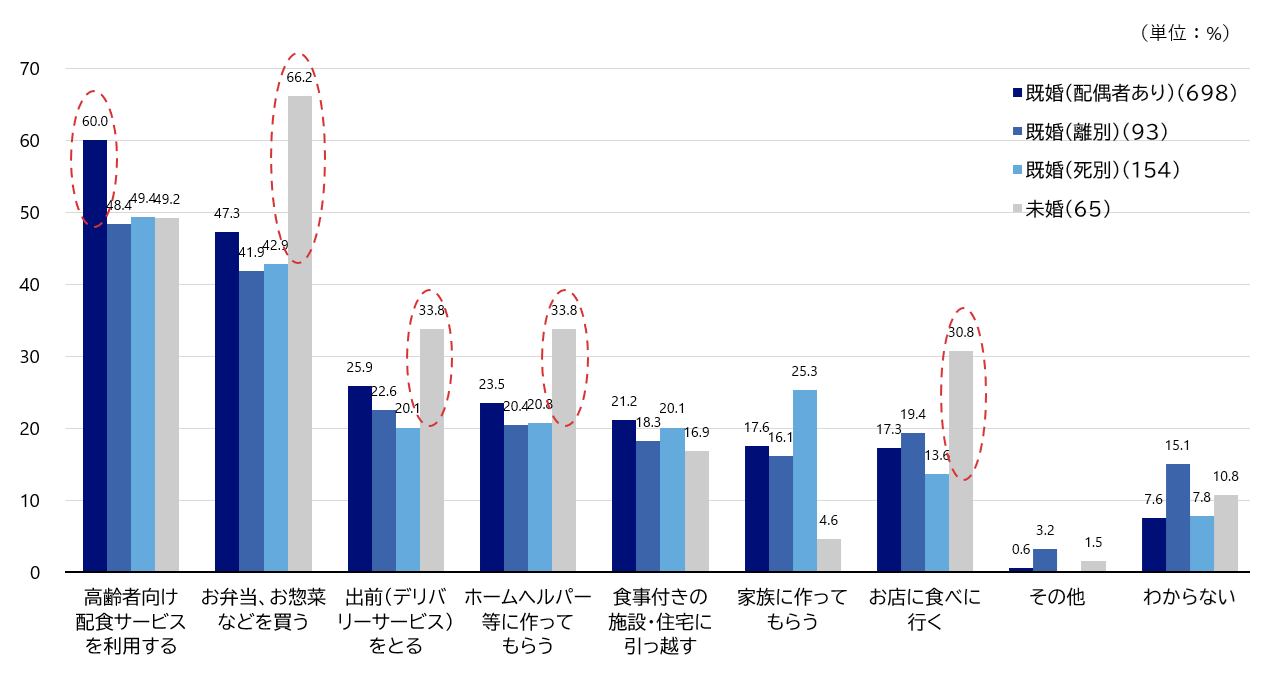

同じ質問を婚姻状態別で集計したものが図2である。配偶者のいる高齢者では、「高齢者向け配食サービス」の利用意向が高い(60.0%)ことが特徴的である。一方、未婚の高齢者においては、調理された食品を購入したり、出前(デリバリー)で注文した食品を自宅で食べる「中食」や、飲食店で食事をする「外食」への利用意向が高い。とりわけ「お弁当、お総菜などを買う」についてが突出して高く(66.2%)、「出前(デリバリーサービス)をとる」(33.8%)、「ホームヘルパー等に作ってもらう」(33.8%)、「お店に食べに行く」(30.8%)について、30%台と他の婚姻状態と比較して明らかに高い傾向が見受けられる。未婚の高齢者は配偶者のいる高齢者に比べて現時点(自分で食事の用意ができる時点)でも「中食」や「外食」の利用機会が多く、心理的な抵抗が少ないためと考えられる。

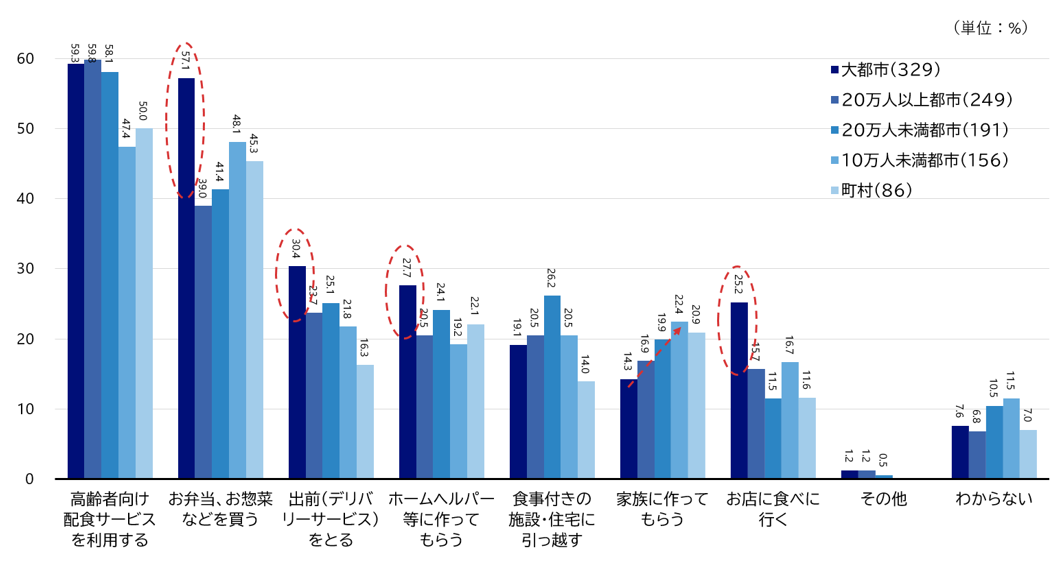

さらに、同じ質問を回答者が居住している都市規模別に集計したものが図3である。 「高齢者向け配食サービスを利用する」は、全体でみると最も高齢者の利用意向が高く、「大都市」「20万人以上都市」「20万人未満都市」においていずれも6割程度と高いのに対し、「10万人未満都市」(47.4%)、「町村」(50.0%)においては、規模の大きい都市に比較して明らかに低くなっている。一方、大都市においては、「お弁当・お惣菜などを買う」(57.1%)、「出前(デリバリーサービス)をとる」(30.4%)、および「お店に食べに行く」(25.2%)について、それ以下の都市規模と比較して利用意向が明らかに高い。これは、近隣に「外食」や「中食」の店舗が多く、日ごろから利用機会が多いためと考えられる。一方で、「家族に作ってもらう」の回答は、規模が小さな都市ほど高くなる傾向にあり、「外食」や「中食」の利用機会・選択肢が少ないことが背景にあると考えられる。

このような状況下において近年注目を集めているのが、いわゆる「高齢者食堂」と呼ばれる取り組みである。

高齢者食堂とは、調理実習や食事を通した交流、コミュニケーション等を通じ、高齢者のQOL(クオリティ オブ

ライフ、「生活の質」)向上と自立、そして生きがいづくりを目指す取り組みであり、全国各地の様々なNPOやボランティア人材によって運営されている。同様の取り組みとして「子ども食堂」があるが、子ども食堂が一人で食事ができない子供や高齢者に対し食事の提供を行っているのに対し、高齢者食堂は「高齢者の自立」を前提としているため、利用する高齢者自身が実際に厨房に立ち、自分で料理を作る点が大きく異なる。

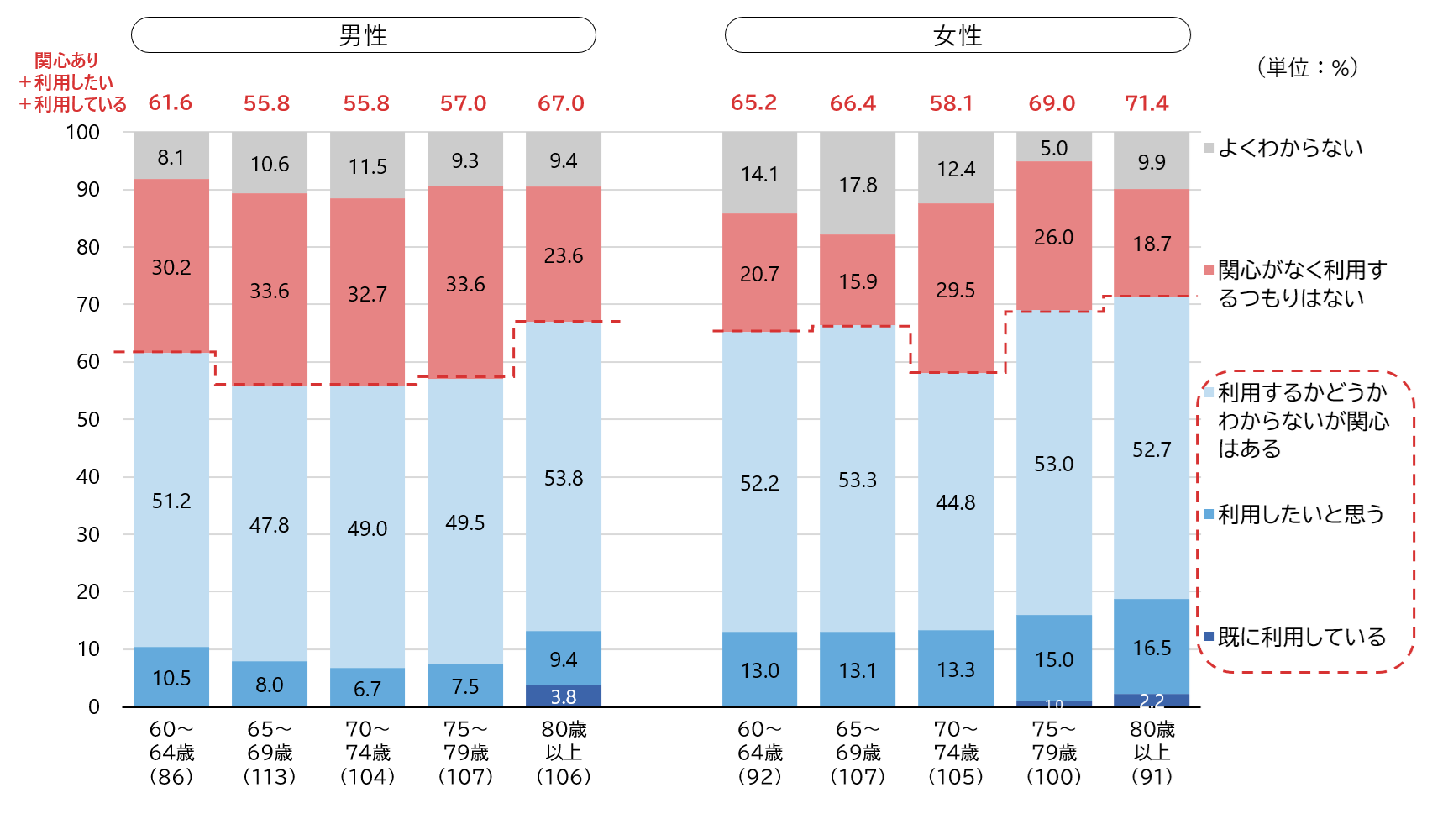

この高齢者食堂への関心や利用意向について、男女年齢別に集計したものが図4である。男女各年代とも、「既に利用している」「利用したいと思う」「利用するかどうかわからないが関心はある」の合計は約60%に達しており、かつ年齢が上がるにつれその関心は上昇し、80歳以上では男性で67.0%、女性では71.4%となっている。また、75歳以上では「既に利用している」者もいる。

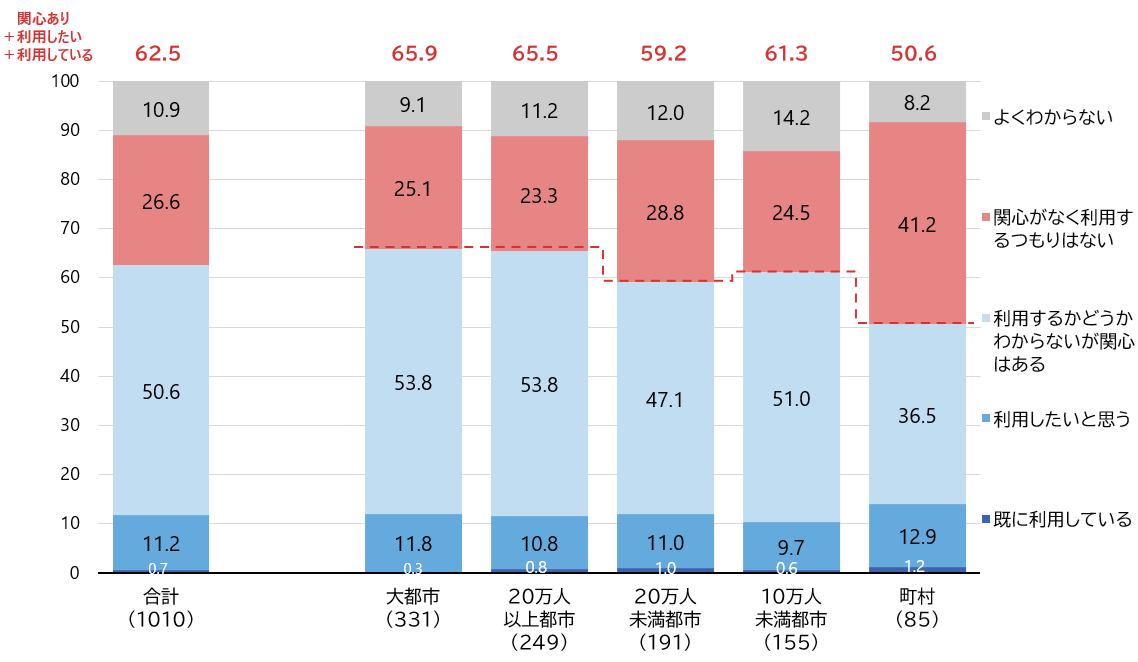

同じ質問を都市規模別に集計したものが図5である。都市規模が大きくなるにつれ高齢者食堂への利用意向は概ね増加しており、「既に利用している」「利用したいと思う」「利用するかどうかわからないが関心はある」の合計は「大都市」「20万人以上都市」で約65%に達する。一方で「既に利用している」だけに着目すると、「大都市」は最も低い0.3%となっている。都市規模が大きくなるにつれ高齢者食堂の利用意向は概ね大きくなっていく傾向にあるが、潜在的ニーズに対して供給が追い付いていない可能性も考えられる。

厚生労働省はフレイルの予防に有効な3つのポイントとして「栄養、身体活動、社会参加」を挙げているが、高齢者食堂はこれらの要素を満たしているといえる。高齢者食堂は、高齢者が自分達で調理し、初めて出会う参加者とコミュニケーションを取り、ともに食卓を囲むという点において気軽な食事行為とは言い難い。だからこそ、年齢の上昇に伴い中食や外食といった能動的な食事行為を選ばなくなる傾向があるにもかかわらず、わざわざ高齢者食堂に参加して食事を摂る意向が高い高齢者が存在するという今回の調査結果は非常に興味深い。食事を通して外出を促し、社会との接点を創る高齢者食堂のような取り組みが、高齢者世代がアクティブに過ごすための有効な施策になっていくと考えられる。

A1. 調査の結果、年齢に関わらず「高齢者向け配食サービス」の利用意向が5割から6割と最も高く、次いで「お弁当、お総菜などを買う」が多い結果となりました。

A2. 年齢が上がるにつれて「お弁当を買う」や「お店に食べに行く」といった能動的な選択肢が減少し、代わりに「家族に作ってもらう」意向が増加する傾向が見られます。

A3. 配偶者がいる方に比べ、「お弁当・お総菜などを買う」「出前をとる」「お店に食べに行く」といった「中食」や「外食」への意向が突出して高いという特徴があります。これは普段から利用機会が多く、心理的な抵抗が少ないためと考えられます。

A4. 非常に高く、男女・年代を問わず約6割が「利用したい」または「関心がある」と回答しています。特に年齢が上がるほど関心は高まり、80歳以上では約7割に達します。

A5. 栄養摂取だけでなく、高齢者自身が調理に参加し、他者とコミュニケーションをとることで、「身体活動」や「社会参加」の機会を創出します。これがフレイル予防やQOL(生活の質)向上につながるため、重要な取り組みとして注目されています。

シニア世代の

実態調査なら