前回のコラム「シニア世代の死生観(1)」では高齢者世代の死生観として「死」そのものに焦点をあてて述べた。本コラムでは、死生観としても重要な位置づけを占め、いわゆる「終活」とも関連する論点として、「自分の人生の中で何をやり遂げ、親族・子世代に何を引き継いでいくのか」を中心に考察した。 その結果、高齢者の半数は将来を見据えていまの生活を抑えるより今の生活を楽しみたいと考えていることが明らかになった。また、子や孫世代に対しては、維持等の負担を強いる可能性のある「墓」は残さず、財産は残したいという傾向が明らかになった。

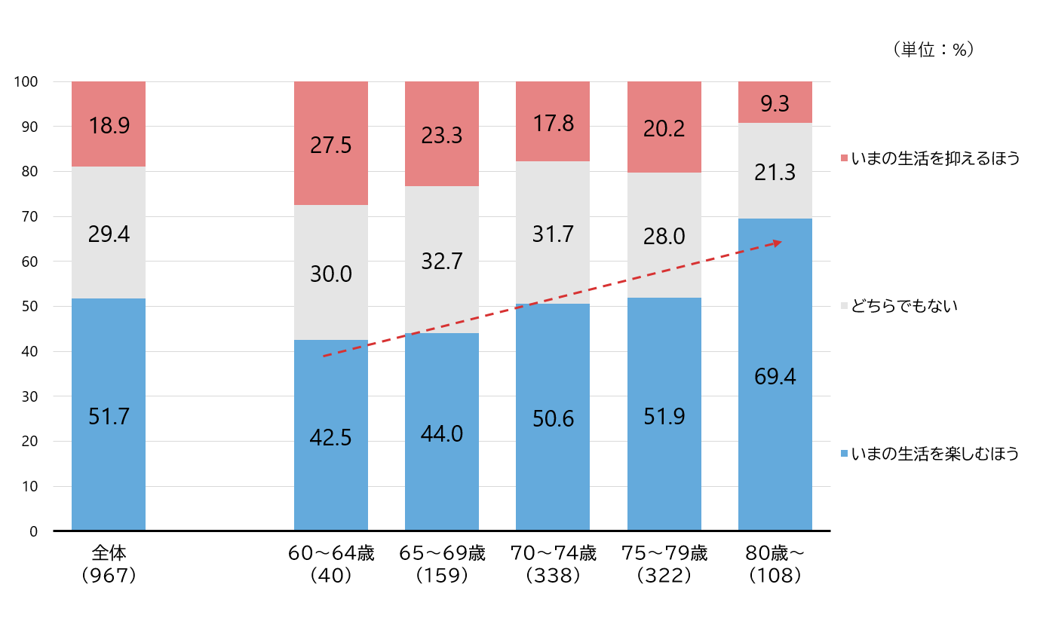

NRI社会情報システムでは2022年8月にシルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳代から80歳代の高齢者1,000名を対象にした郵送調査を行い、この調査の中で高齢者世代の死生観に関わる意識・行動についての聴取を行った。 まず高齢者に、残る人生において「将来を見据えていまの生活を抑えるか、逆にいまを楽しむか」を問うた結果を紹介する。

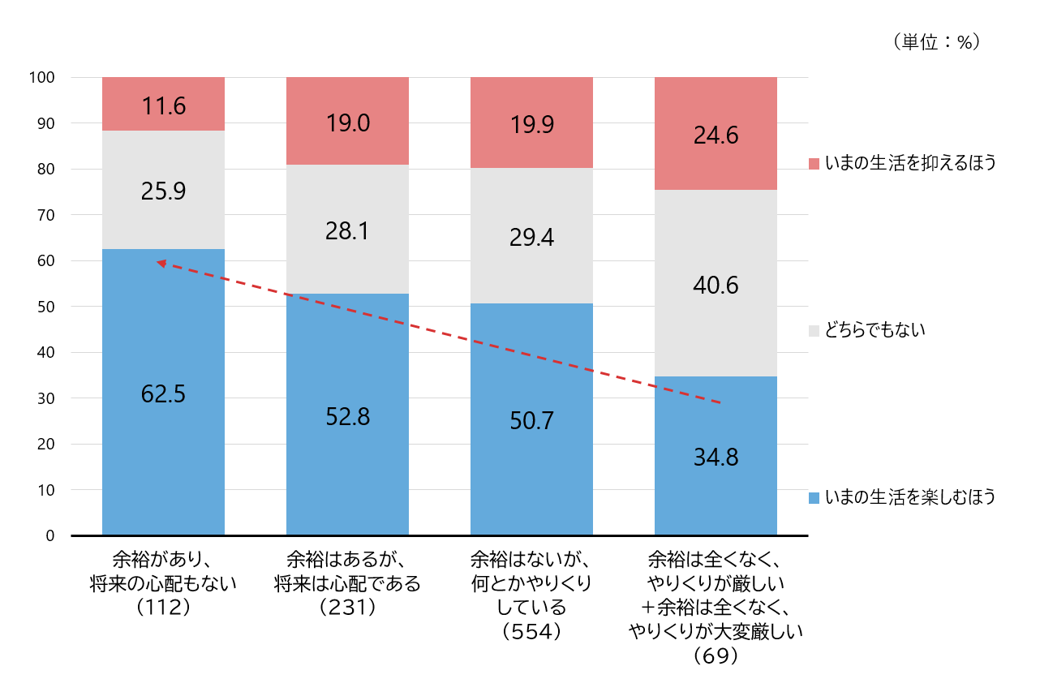

図1に示す通り、高齢者全体では半数強(51.7%)が将来に備えることよりも「いまの生活を楽しむほう」との回答であった。一方の「いまの生活を抑えるほう」との回答は18.9%にとどまる。これをさらに年齢別にみると、年齢があがるほど、その傾向は強くなっており、残りの人生が短くなるほどいまの人生を楽しもうとする意向が強くなることがみてとれる。 また、この回答には高齢者自身の足元の家計状況が色濃く反映される。 図2は先の回答を家計の余裕別にみたものである。グラフ左側の「家計に余裕のある」層ほど、いまの生活を楽しむとの回答である。やはり今を楽しむにも将来の家計的な心配がないことが前提となっていることが伺える。

また、この調査では死生観の一環として、自らが生きたことの証とも言える「墓」についても問うている。 核家族化や少子化が進展した結果、子世代、孫世代が伝統的な「墓」の購入や維持管理を負担に感じていることがいわれており、霊園や寺院に遺骨や供養等の一切を任せる「永代供養」や、共同施設内の限られたスペースに骨壺等を納めて供養する「納骨堂」に注目が集まっている他、地元を離れた子世代が遠方の墓を墓仕舞いするケースも増えている。

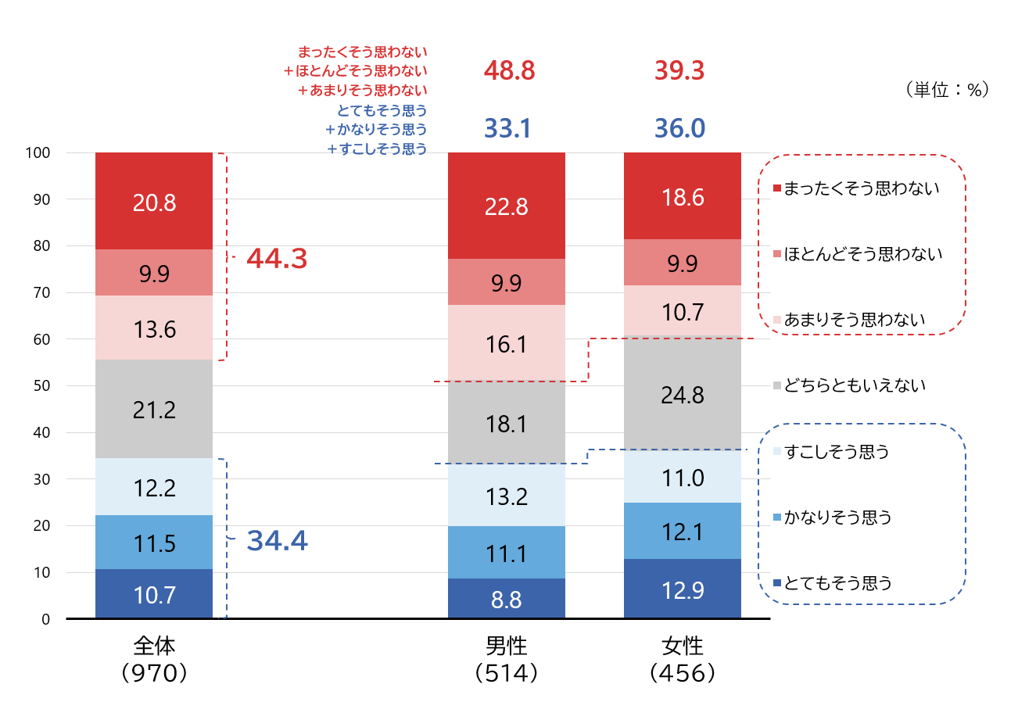

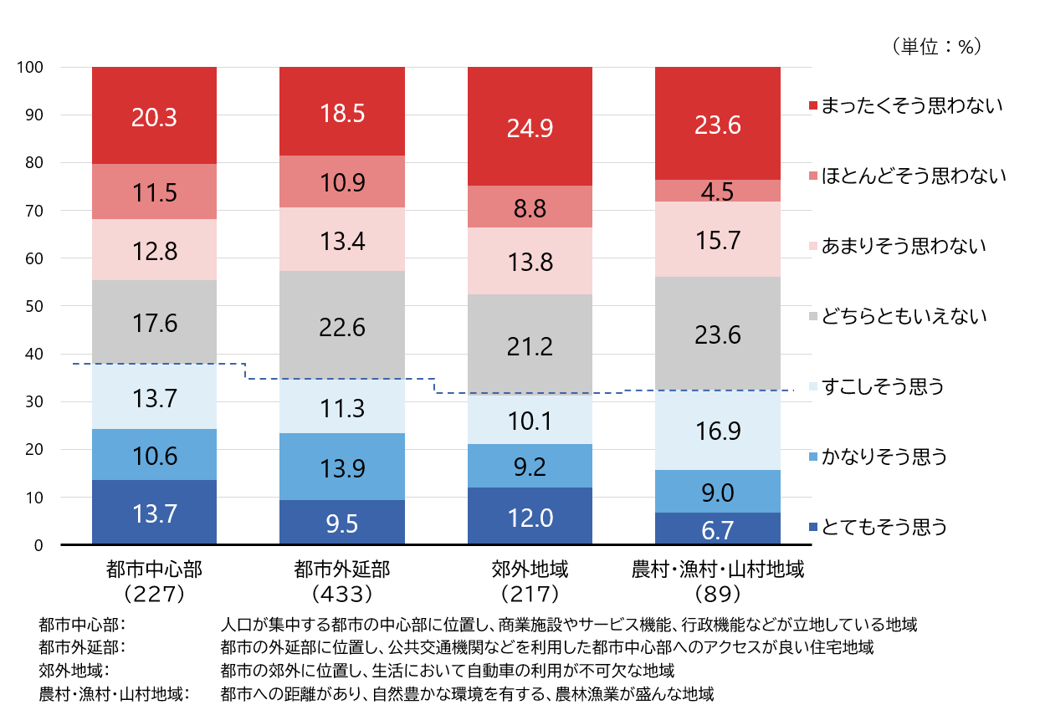

今般、自分のお墓はいらないと思うかについて高齢者から得た回答(図3)によれば、「いらないと思う」(とてもそう思う、かなりそう思う、すこしそう思う の合算)は34.4%にのぼる。そう思わない(まったくそう思わない、ほとんどそう思わない、あまりそう思わない の合算)が44.3%として総数としては多いものの、「自分の墓はいらない派」は相対的には多いといえるかもしれない。 また、図3にも示した通り、この傾向は男女とも大きな差がない。わが国では先の大戦後の民法改正まで続いた家父長制度の名残もあり、特に地方において男性側に家や墓へのこだわりが強いと言われてきたが、すでに改正から77年を経て、こと墓に関しては男女とも同様の考えを持つようになったと言えよう。

また、お墓は「いらないと思う」と答えた層を、居住地域タイプ別にみたものが、図4である。これによれば都市部の方が郊外地域、農村等地域よりも若干高い傾向が見られる。ただし、決定的に異なるというほどの差もみられない。子孫に墓の購入や維持管理で負担をかけたくない層は、住む地域に依らず増えつつあるということを表しているものと思われる。

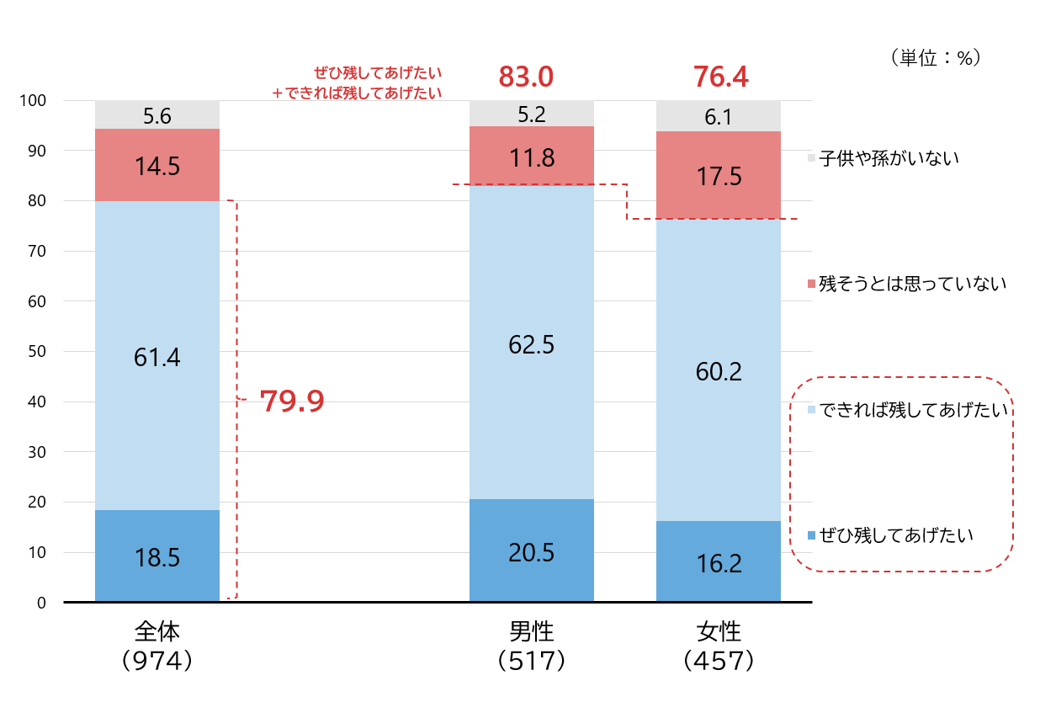

本稿の最後として、高齢者が財産を子孫に残したいかについて(図5)の回答を紹介する。

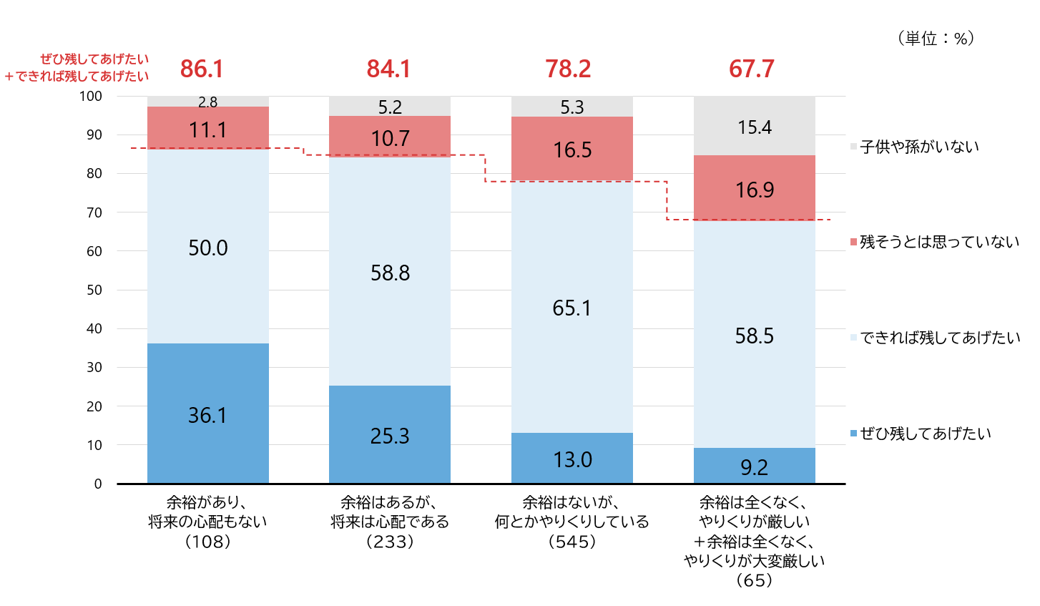

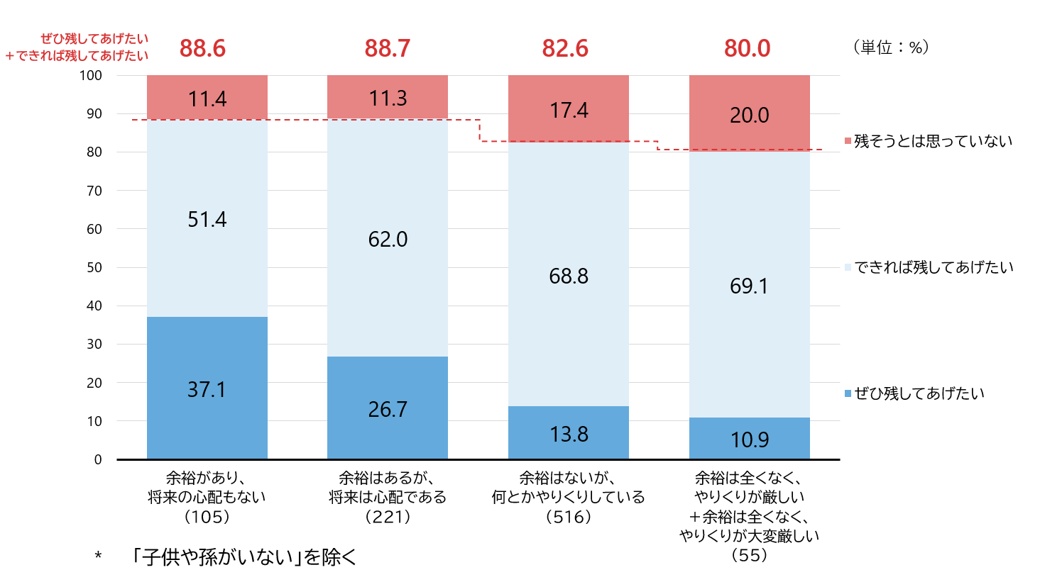

「財産を子どもや孫に残してあげたいか」、の問いに対して、「残してあげたい」(ぜひ残してあげたい、できれば残してあげたい の合算)は79.9%にのぼる。 男女別でみても、男性83.0%、女性76.4%と男性の方がやや高いもののいずれも高位である。 次に家計状況との関係を見ると、図6に示す通り、グラフ左側の家計に余裕のある層ほど、「残してあげたい」(ぜひ残してあげたい、できれば残してあげたい の合算)が86.1%と高い。家計が大変厳しいと答えた層では「残してあげたい」(ぜひ残してあげたい、できれば残してあげたい の合算)が67.7%と低くなるが、図7に示すように子どもや孫がいない層を除いてみると80.0%と高くなる。

遺産行動は利己、利他といった自身の行動様式が最も現れるものと言われる。今回の結果から、先に示した「墓」のように子や孫世代に負担を強いる可能性があるものは残さずとも、子や孫のためになる財産は残したいということが判明した。高度経済成長期、その後の安定期を経て我が国の核家族化は相当に進んだが、これを見る限り、日本人の子孫を思う利他的な傾向は健在ということがみてとれる。

2020年から世界を襲ったコロナ禍は我々人類が避けることのできない「死」が身近なものであるということをあらためて気づかせてくれた。「死」は個々人の人生はもちろん、国・自治体の制度にまで及ぶ極めて重く、避けて通ることができない課題である。2025年の大阪・関西万博のテーマ事業として掲げられている「いのちの輝きプロジェクト」では、死生観がテーマのパビリオンも予定されていると聞く。全世代があらためて生と死について考えるにあたり、高齢者の方々の死生観は、高齢者自身はもちろん、あとを追いかける世代の参考にもなるものと思われる。

シニア世代の

実態調査なら