生と死を考えること、いわゆる「死生観」は時代によって変遷すると言われている。 科学技術や医療が発達する以前、人々には避けがたい病や天災による「死」が身近にあった。 そうした時代には、宗教が死生観の中心にあり、人々も宗教を通じ「死」を受け入れ、向き合ってきた。 しかし、近代以降の医療の発展が多くの病を根絶し、科学技術の進展が減災・防災を進展させるに至り、多く人々にとって「死」を日常的に意識する必要のない社会が定着してきたとも言える。 そうして迎えた21世紀の今日、世界を襲った新型コロナウィルスによるいわゆる「コロナ禍」は、多くの感染者と死者を出し、元気に活躍していた著名人や身近な人が突然亡くなるなど、あらためて、人々に「いのち」の大切さや「死」というものを感じさせた出来事ではなかったか。 NRI社会情報システムでは2022年8月にシルニアス(SIRNIORS)モニターを利用し、全国の60歳代から80歳代の高齢者1,000名を対象にした郵送調査を行い、この調査の中で高齢者世代の死生観に関わる意識・行動の分析を行った。 その結果、死への怖れは年齢とともに低下し、高齢者世代のおおよそ半数は死のむかえ方を自分で決めておきたいと思っていること、高齢者世代の多くが「孤独死」の不安を感じていることが明らかになった。

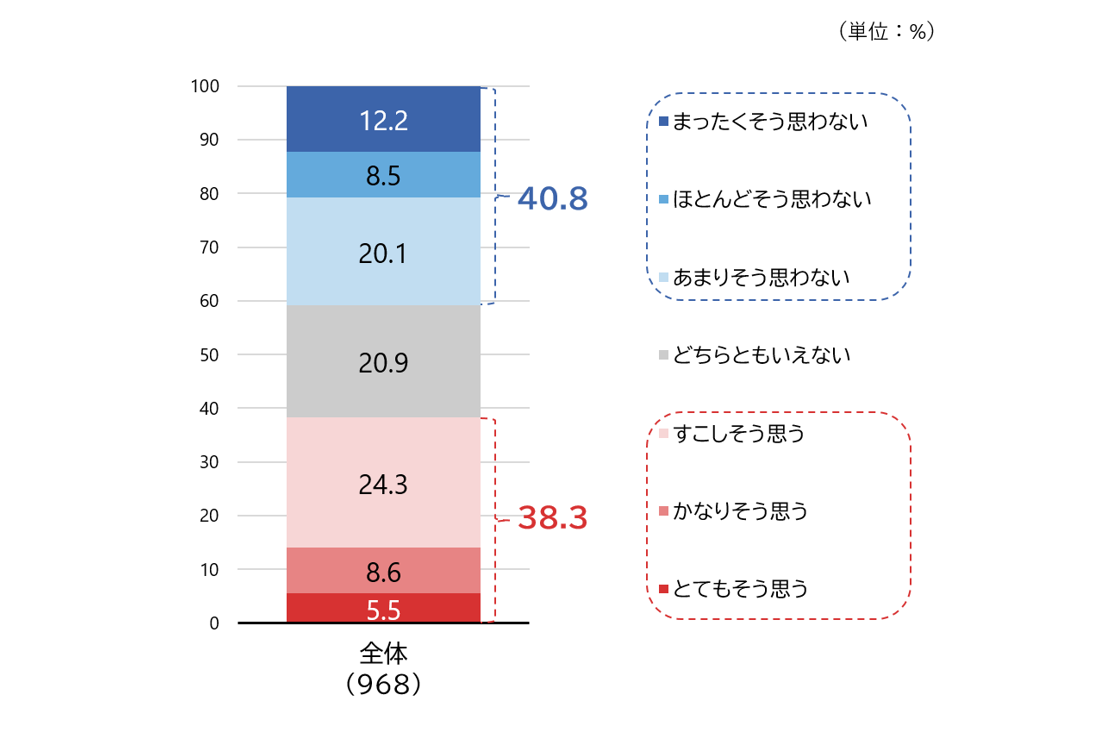

まず、死への怖れを高齢者世代に問うた結果が図1である。 死が怖いと感じるかについて「そう思う」(とてもそう思う、かなりそう思う、すこしそう思う、の合算)の回答は38.3%、一方で「そう思わない」(まったくそう思わない、ほとんどそう思わない、あまりそう思わない、の合算)の回答は40.8%で、ほぼ同等である。

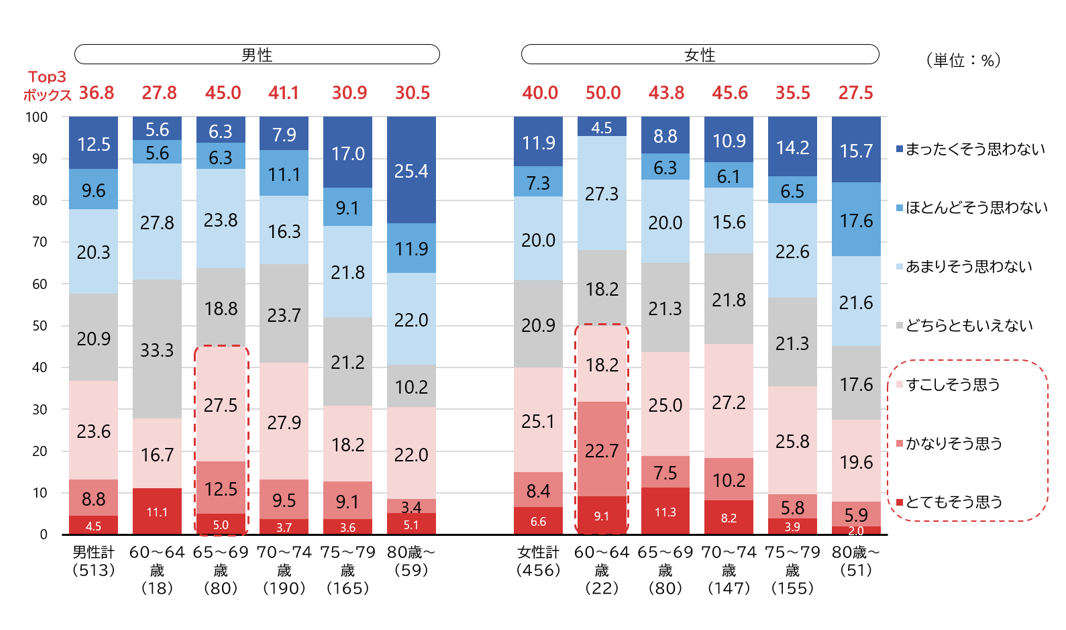

これを男女・年齢別(図2)にみると、「そう思う」は男性では65~69歳が最も高く(45.0%)、女性では60~64歳で最も高い(50.0%)。いずれも仕事の定年や子育て期の一段落で、自らの人生を今後どう過ごそうかと思案する年齢と重なり、その妨げとなるであろう「死」をまだ受け入れたくないと考えていることの現れと見ることができる。 また、男女ともに年齢が上がるに連れ、「そう思わない」の割合が高くなる。これは、配偶者や同世代の親族、友人等の死に接し、次第に死を現実のものとして受け入れようとする高齢者が多いことを示している。

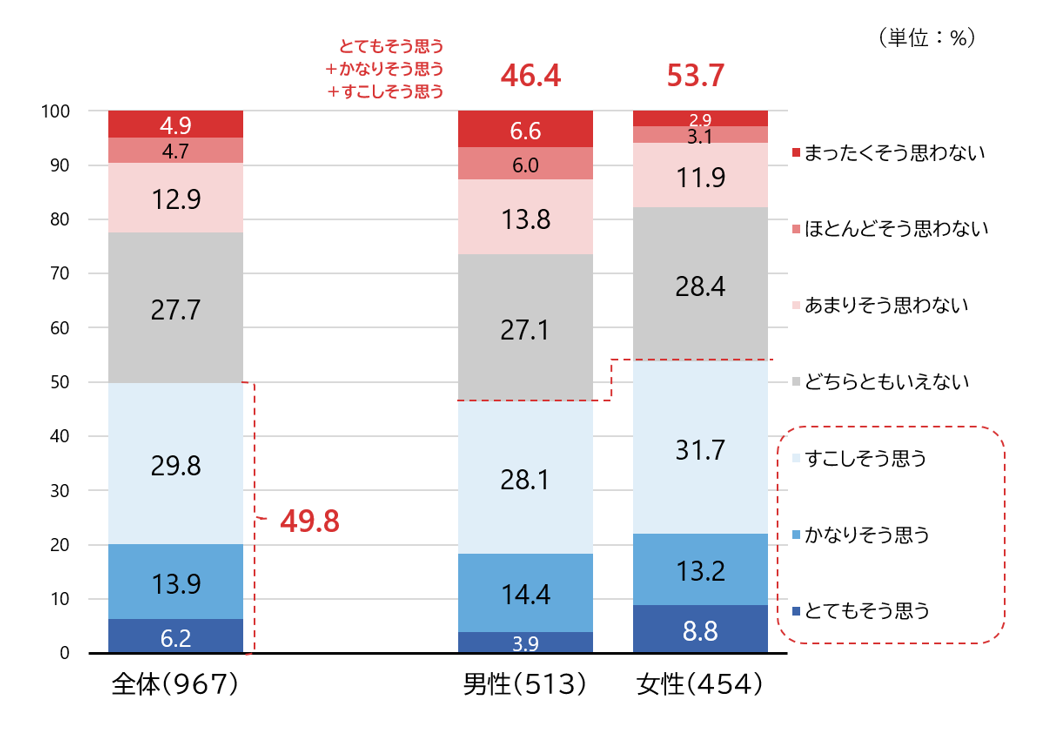

さらに類似の質問として、「自分の死のむかえ方を自分で決めたいか」について問うた図3についてみてみると、「そう思う」(とてもそう思う、かなりそう思う、すこしそう思う の合算)はほぼ50%で、男女別でみても女性が若干高い程度で大きな差はない。すなわち高齢者世代のおおよそ半数は死のむかえ方を自分で決めておきたいと思っている。

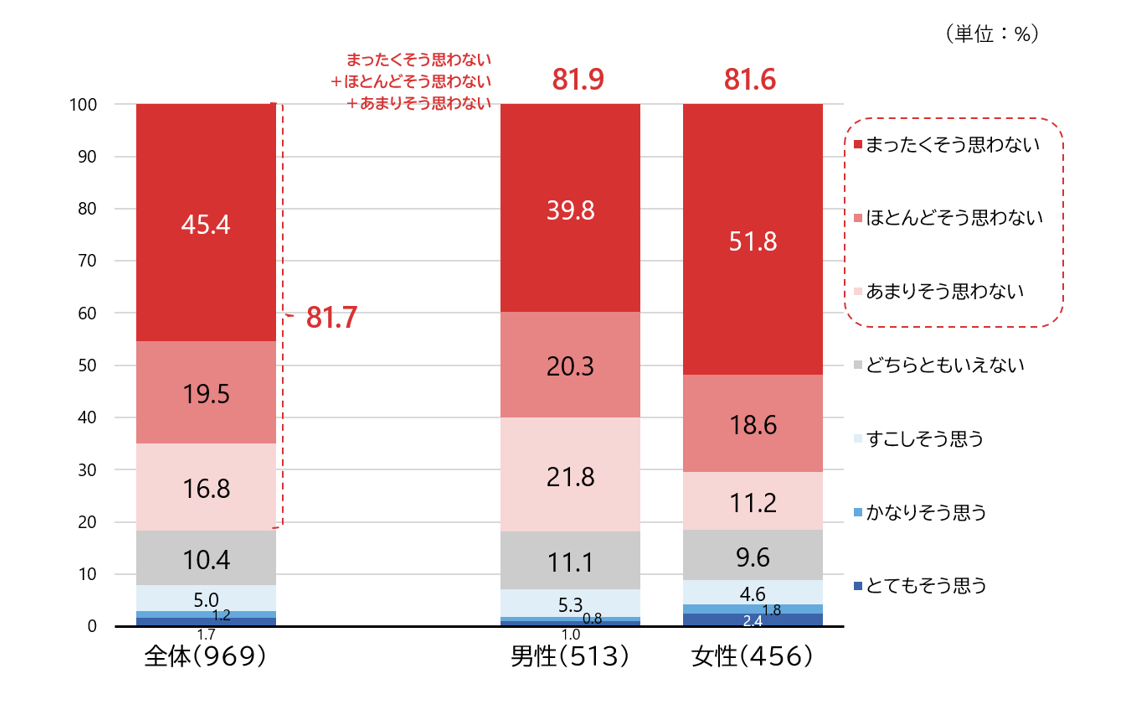

また、死の迎え方に関連して、延命治療の希望について問うた結果が図4である。

これをみると「そう思わない」(まったくそう思わない、ほとんどそう思わない、あまりそう思わない

の合算)は80%を超えている。これは男女別でみても大きな差はみられず、高齢者世代の多くが延命治療を望んでいないという結果が得られた。

延命治療は死期が近づいた段階で周囲の家族らにより選択されることが多いものであるが、当の高齢者の側は、必ずしもそれを望まないケースが多いものと推察される。

21世紀に入り、安楽死や尊厳死を合法化する国も現れ、我が国でも多方面で議論がなされているところであるが、終末期の「死」に対し、本人の意思をどう汲み取るかは、課題であろう。

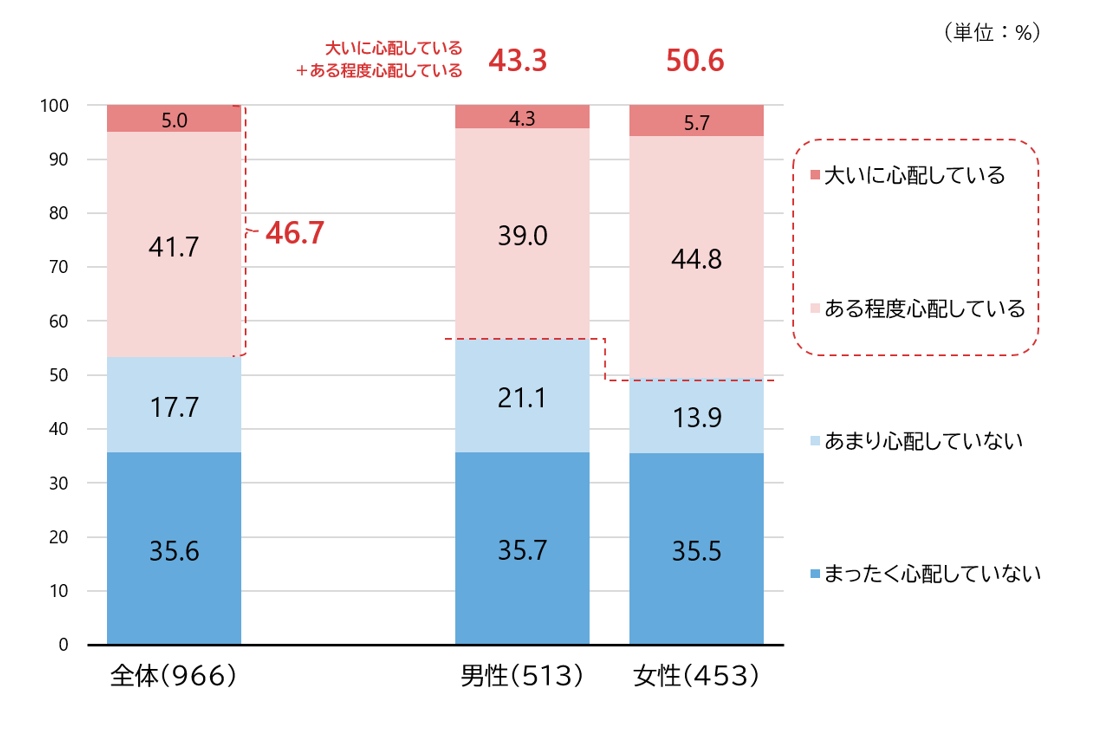

我が国では、2024年4月に孤独・孤立対策推進法(以下、「法」という)が施行され、政府としても高齢者世代を中心とした「孤独死」について本腰を入れて取組みはじめているところである。この「孤独死」について高齢者世代に問うた結果が図5である。これによれば、「大いに心配している」(5.0%)、「ある程度心配している」(41.7%)を合わせるとおよそ半数(46.7%)を占める。コロナ禍で外出が控えられていた時期の調査とはいえ、高齢者世代の多くが「孤独死」の不安を感じていることが伺える。 男女別にみると、女性が「心配している」を示す割合が高い(男性43.3%、女性50.6%)。これは、男性と比較して寿命の長い女性のほうが、配偶者の死後に孤独で過ごす期間が長いことのあらわれであると推察される。

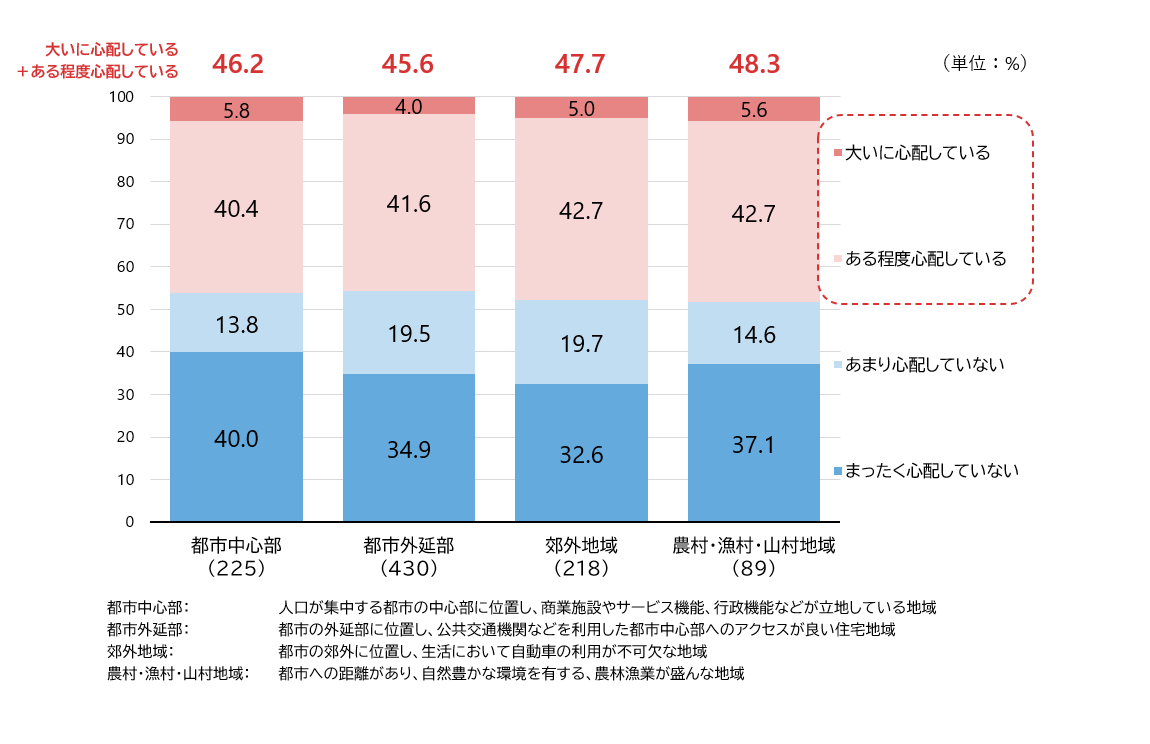

さらに、それを地域別にみたものが図6である。 メディアの報道では、地域のつながりが希薄な都市部における孤独死が大きくとりあげられることが多いように見受けるが、この調査結果からは、意外にも孤独死への「心配」については、居住地域による大きな差はないことがみてとれる。

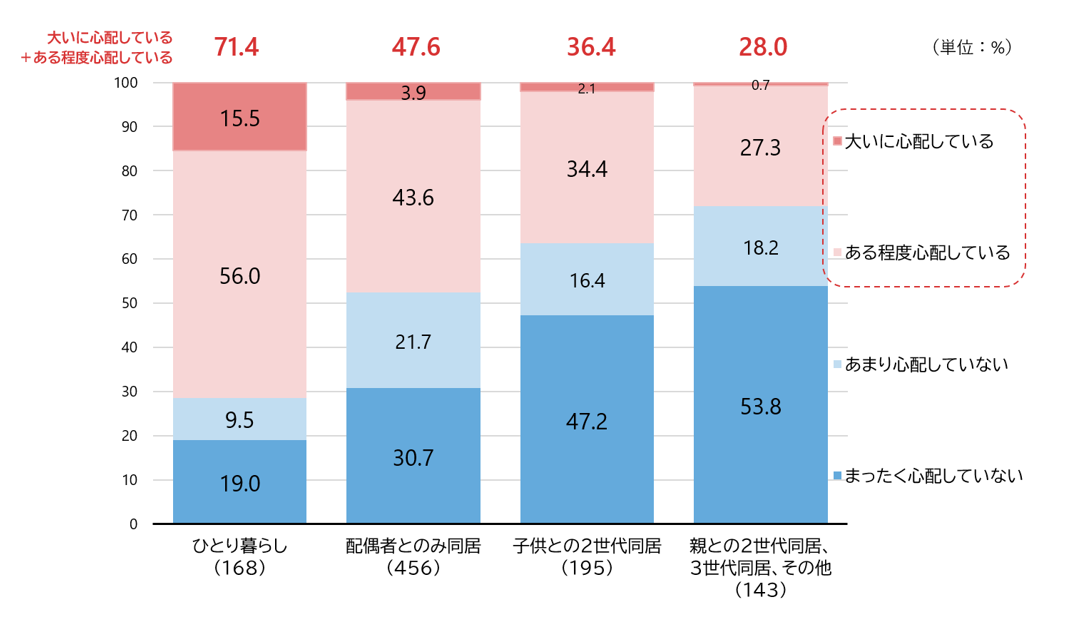

一方、これを世帯形態別にみると、顕著に違いがあらわれる(図7)。 現在ひとり暮らしの高齢者の約7割が「心配している」と答えている一方、2世代同居、3世代同居では3割前後に減じる。ひとり暮らしの高齢者にとっては「孤独死」が現実的な心配となっていると言えよう。

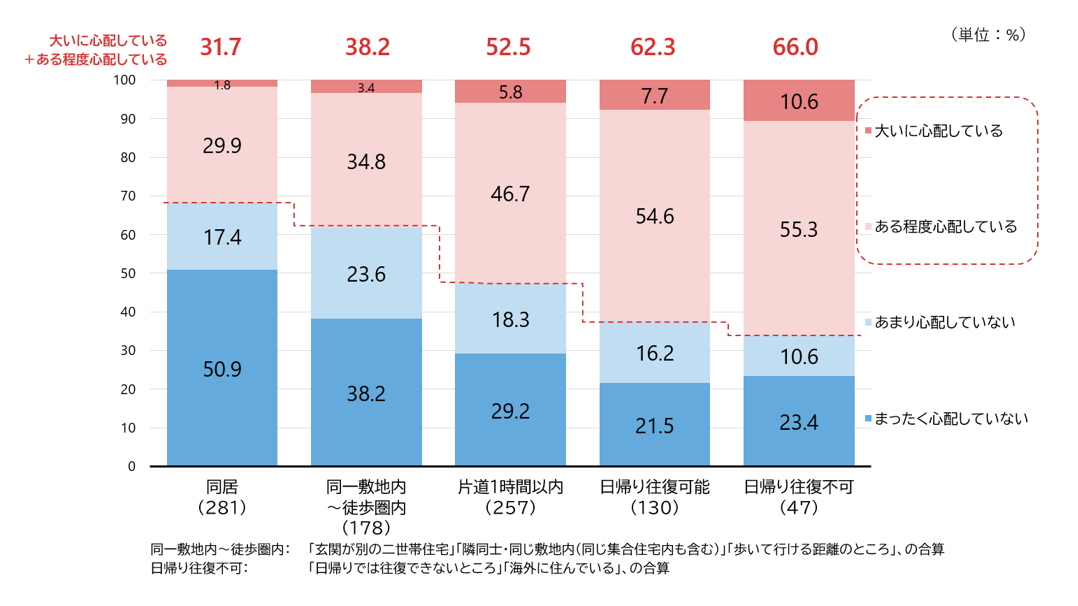

また、子世帯が住んでいる場所との物理的・時間的距離が遠くなるほど孤独死の心配が高まる傾向も、結果としてはっきりと現れた。 図8は子がいる回答者について、左端の同居から、日帰りできない遠距離まで5区分で並べてみたものである。これをみると、子世帯が遠いほど、孤独死を心配しているとの回答が増えている。最も身近な身内である子世帯との物理的な距離感が高齢者の孤独感に与える影響が大きいことが伺える。

孤独死対策については、既に政府や各自治体が取組を行っているほか、高齢者をサポートする事業者もその役割を広げつつある。法に沿って政府が打ち出した「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」においても、社会全体での対応に加え、当事者の立場に立った施策を基本理念として掲げている。高齢者個々人や家庭の事情、地域の状況はさまざまと考えられるが、不安や心配を抱える当事者である、高齢者の側に正しく目を向けることが重要で、とりわけ一人暮らしの高齢者の孤独死への不安の解消が必要であることが本調査から明らかになった。

このコラムでは、死生観として高齢者の「死」そのものへの捉え方を中心に述べた。つづく「高齢者世代の死生観 (2)」では、残る人生への考え方を中心に述べてみたい。

A1. 調査によると、「死が怖い」と感じる高齢者は38.3%、「そう思わない」は40.8%と意見が分かれます。特徴として、男女ともに年齢が上がるにつれて死への怖れは低下する傾向が見られます。これは、加齢と共に死を現実のものとして受け入れるようになるためと推察されています。

A2. 高齢者の多くは延命治療を望んでいません。調査では、治る見込みがない病気の場合に延命治療を「希望しない」と回答した割合が80%を超えています。また、約半数の高齢者が「自分の死のむかえ方を自分で決めたい」と考えており、終末期における自己決定の意思が強いことがわかります。

A3. およそ半数(46.7%)の高齢者が孤独死に対して「心配している」と回答しています。特に女性(50.6%)は男性(43.3%)よりも不安を感じる割合が高い傾向にあります。これは、女性のほうが平均寿命が長く、配偶者と死別後に一人で過ごす期間が長くなることが背景にあると考えられます。

A4. メディアでは都市部の孤独死が注目されがちですが、調査結果では居住地域による孤独死への不安の大きさに明確な差は見られませんでした。このことから、孤独死への不安は地域を問わず高齢者にとって共通の課題であることが示唆されています。

A5. 最も顕著な差が見られたのは世帯形態です。現在ひとり暮らしの高齢者では約7割が孤独死を「心配している」と回答しており、2世代・3世代同居世帯の約3割と比較して突出して高くなっています。また、子世帯との物理的な距離が遠いほど不安が高まる傾向も見られます。

高齢者世代の

実態調査なら